Mapify(マッピファイ)の基本的な使い方!活用事例・料金プラン・利用者の声も紹介

業務効率化や人手不足の解消、顧客体験の満足度向上などにAI技術を活用しようという企業が増加しています。ですが、情報整理やアイデア出しに時間がかかり、業務効率に課題を感じているという方も少なくないでしょう。

そこで、本記事では情報整理やアイデア出し、コンテンツ制作にかかる時間を劇的に短縮するAI搭載のマインドマップツール「Mapify(マッピファイ)」について紹介します。

この記事を最後まで読めば、Mapify(マッピファイ)が自社の課題解決や業務効率化にどう役立つかを具体的に理解し、導入を検討するための十分な情報を得ることができます。

目次

Mapify(マッピファイ)とは

Mapify(マッピファイ)とは、GPT-4oやClaude 3.5 などの最先端LLMを活用してマインドマップを自動生成するツールです。「頭の中にあるアイデアや情報を整理して資料に落とし込みたい」「効率的にコンテンツの構成案を作りたい」といったシーンに役立ちます。

マインドマップは、人間の思考プロセスを可視化したもので頭の中の情報を整理するときに役立つ手法です。Mapifyはこれまでのマインドマップツールとは異なり、AIを活用することで自身が認識していなかった深層的な情報も拾い上げ、自動でマインドマップを生成します。

テキストやPDFはもちろん、音声ファイルやYouTube動画などさまざまな入力形式に対応している点が、ほかのマインドマッピングツールとは異なります。

Mapify(マッピファイ)の主な特徴

Mapify(マッピファイ)の主な機能をポイントごとにご紹介します。

多言語に対応している

日本語だけでなく、英語や中国語など30以上の言語に対応。外国語資料も日本語で要約・マインドマップ化が可能です。

AIチャットでマインドマップを精緻化できる

マインドマップ生成後も、AIチャットで対話しながら深掘りやアイデア追加が可能です。ブレインストーミングにも効果が期待できます。

Web検索によるリアルタイム情報を取得

AIが最新のインターネット情報を参照してマインドマップを生成します。エビデンス確認にも活用できます。

テーマにマッチしたAI画像を生成できる

トピックに沿った背景画像やアイコンをAIが自動生成するので、視覚的に伝わりやすい構成を効率的に作成できます。

多様な形式でエクスポートできる

PNG・JPEG・PDF・Markdown・TXTなど幅広い形式に出力できるので、スピーディーな資料共有が可能です。

Mapify(マッピファイ)でできること【事例別】

Mapify(マッピファイ)の活用事例をいくつかピックアップしてご紹介します。

業務マニュアルの可視化・翻訳

製造業や建設業、食品加工業などの現場では、新人研修で業務マニュアルが不可欠です。

しかし、時間をかけてマニュアルを読むよりもMapifyでマインドマップ化すれば要点が整理され、理解度も各段にアップします。さらに、瞬時にマニュアルを翻訳して外国人スタッフの業務理解をサポートします。

海外論文の翻訳・要約

海外の学術論文は理解するのに時間を要するだけでなく、翻訳の壁があります。MapifyならAIが自動的に重要なポイントを抽出して日本語のマインドマップに要約します。

また、日本語から外国語への翻訳にも対応。難解な論文を読むことなく要点を把握できるので、論文研究の時短に役立つでしょう。

Youtube講義・研修動画・ウェビナー動画の要約

長尺の講義動画もMapifyでマインドマップ化すれば、複雑な講義の内容も視覚的に情報を網羅できます。概要を把握してから詳細を知りたい部分をピンポイントで視聴することで、学習効率の向上も期待できるでしょう。

また、企業の研修動画やウェビナー動画も、URLを入力するだけでマップ化を実現。構造の視覚化や情報取得の質向上に貢献します。

Mapify(マッピファイ)アップグレードのポイント【2025年6月リリース版】

Mapify(マッピファイ)の開発およびグローバル提供を行うSUPERMIND PTE. LTD.が2025年6月4日に発表したリリースによると、アップグレードのポイントは以下のとおりです。

1. 思考整理に最適な構造設計を追求した新UIを採用

コンテンツタブはサイドバーに集約され、折りたたみに対応。よく使うタブはピン留めできるようになるなど、視認性と操作性の両立を実現したUIに全面刷新されました。

2. タグ管理機能が搭載され、機能性がより向上

生成したマインドマップに自由にタグが付けられるようになり、任意のカテゴリーへの分類や絞り込みがより手軽になりました。

3. より深い理解と学習効率を実現するため、AI能力を強化

YouTubeを要約したマップにタイムスタンプと、文字起こし機能が追加されました。またEPUB電子書籍の要約が可能になり、さらに多様な形式やジャンルの資料の要約にも柔軟に対応します。

Mapify(マッピファイ)の基本的な使い方

Mapify(マッピファイ)はマップ化したいコンテンツを直感的に選べるシンプルなUIが好評で、全世界の多くのユーザーから高い評価を受けています。

前述のとおり2025年6月に全面アップグレードを発表し新UIが採用され、AI機能も一新されました。より直感的に使いやすく、これまでにないマインドマップを用いた情報整理を体験することができます。

ここではMapifyの基本的な使い方を紹介します。

1. アカウントの作成と初期設定

まずはMapify公式サイトにアクセスし、「無料で始める」をクリックします。Googleアカウント・Appleアカウント・メールアドレスのいずれかでアカウント作成が可能です。

初期設定などは不要で、すぐに利用を開始できます。

2. マインドマップ作成の基本操作

マイページに入り、サイドバーから「PDF/ファイル要約」「動画要約」「テキストを要約」などソースの入力方法を選択します。それぞれに応じたテキストやURのL入力またはファイルをアップロードしましょう。

例えばPDFファイルの要約を行いたい場合は、サイドバーの「PDF」をクリック。ブラウザ画面のアップロード先にファイルデータをドラッグ&ドロップするか、直接クリックしてアップロードします。数秒でファイルをマインドマップに変換します。

YouTube動画を読み込む場合は、動画URLを入力すれば時系列やトピックごとに要約されたマインドマップが瞬時に作成されます。

「Mapify」ボタンを押せば、数秒〜数分でAIがマップを生成できます。生成されたマインドマップを確認し、必要に応じて修正・整理しましょう。

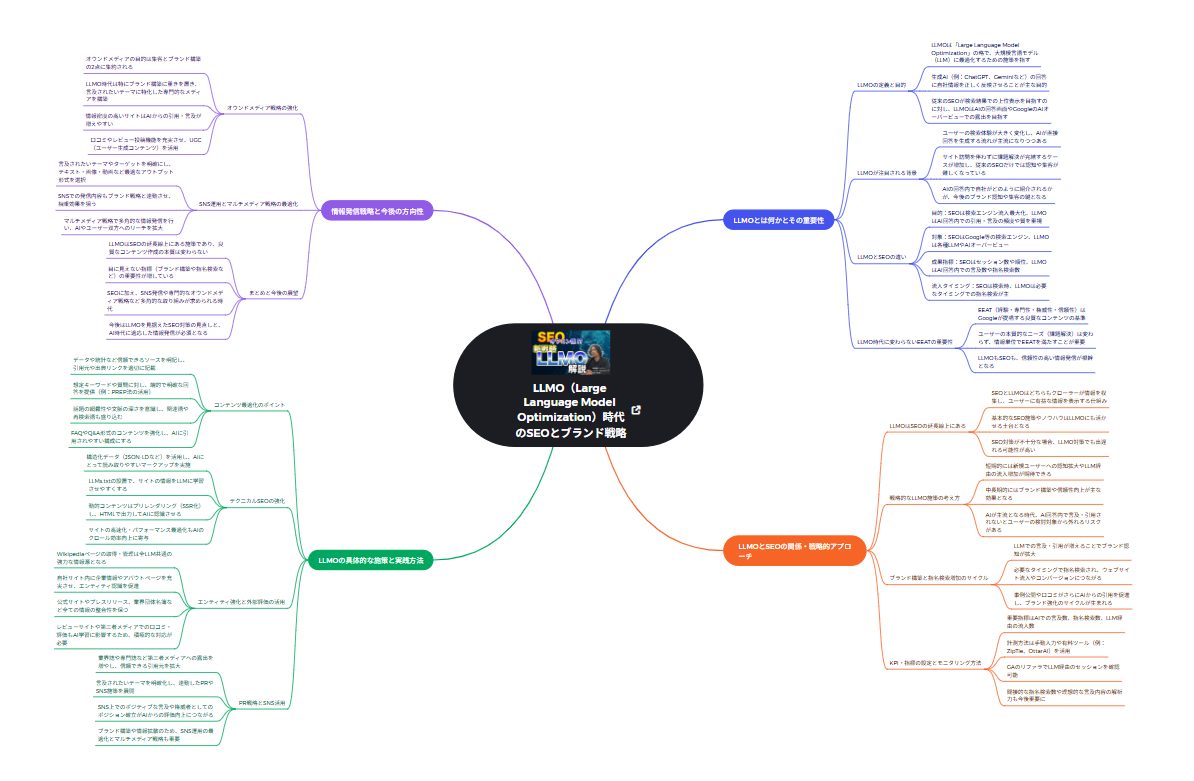

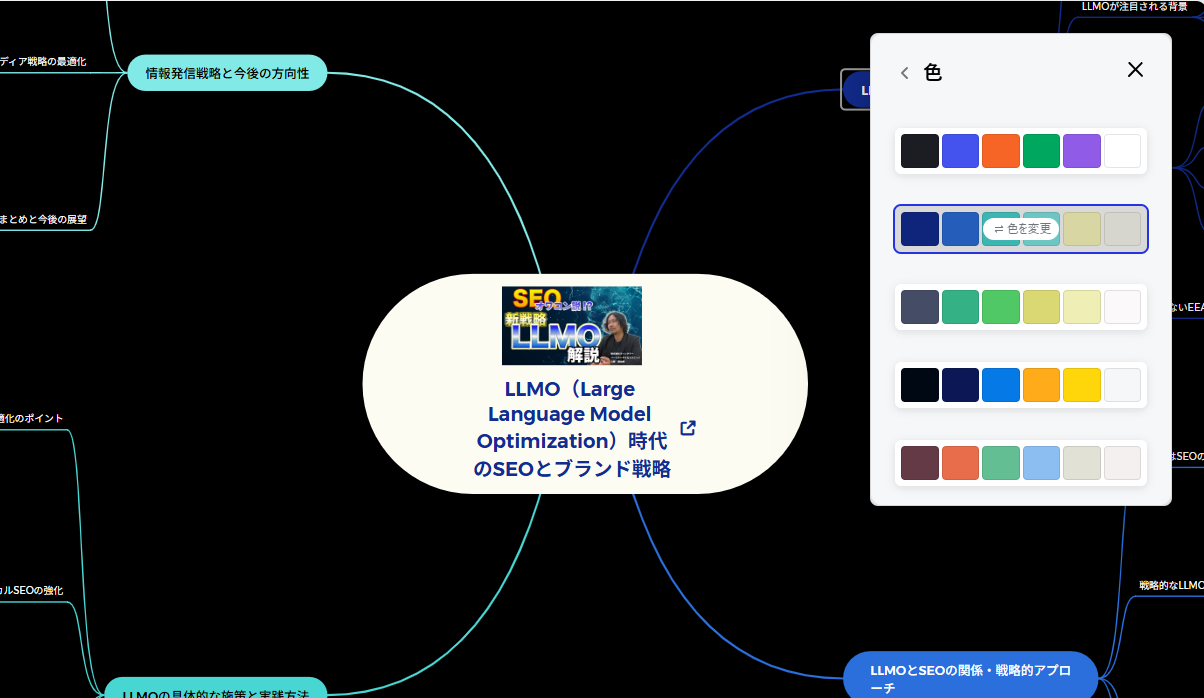

以下は、「【SEOはオワコン?】AI時代の新たな戦略”LLMO”とは?」というYouTube動画をマインドマップにしたものです。再生時間30分ほどの動画の各トピックが視覚的に整理され、構造化されていることがわかります。

3. 生成されたマインドマップの確認・編集

生成されたマインドマップは、自由に編集することが可能です。

修正追記したい該当の箇所をクリックして選択するだけです。削除や配置の変更もできます。ただし、無料版では編集できませんのでご注意ください。

4. マインドマップの出力

編集が終わったら画面上部の「共有」から 「エクスポート」を選択しましょう。希望の形式(JPEG、PDF、SVG、Markdown、Xmindなど)で出力できます。

過去に生成したマインドマップは、サイドバー左上のメニューにある「マイマップ」から確認できます。「すべてのマインドマップ」をクリックすると生成したマップ履歴が表示され、いつでも編集が可能です。

Mapify(マッピファイ)を使いこなすための便利機能

Mapify(マッピファイ)はとくに難しい操作を必要としないため、基本の使い方を知れば誰でも使いこなすことができます。

ここでは、Mapifyをより使いこなすための便利な機能を紹介します。

テンプレート機能

生成したマインドマップを開き、上部メニューから「フォーマット」を選択します。ブレインストーミングやプロジェクト資料の作成など用途ごとに目的別テンプレートが選べるので、ゼロからでもオリジナリティのあるマインドマップの作成が可能です。

下部にある「色」を選択すれば、任意でカラーパターンを変更できます。淡いトーンから、シックな色合いまで自由に選択可能です。

クラウド保存機能

自動でクラウド保存されるので、安心です。デバイス間で常に最新のマップにアクセスでき、バックアップを忘れてデータを紛失することもありません。

チーム共有機能

上部メニューの「共有」ボタンを押せば、マインドマップの共有リンクが発行されます。コピーしてプロジェクトメンバーや関係者に瞬時に共有できます。

リアルタイム共同編集(有料プラン)

同一マップを複数人が同時に編集することも可能です。オンライン会議などでリアルタイムに編集したいときに最適な機能と言えるでしょう。ただし、有料プランへのアップグレードが必要です。

各料金プランについては、こちらをご覧ください。

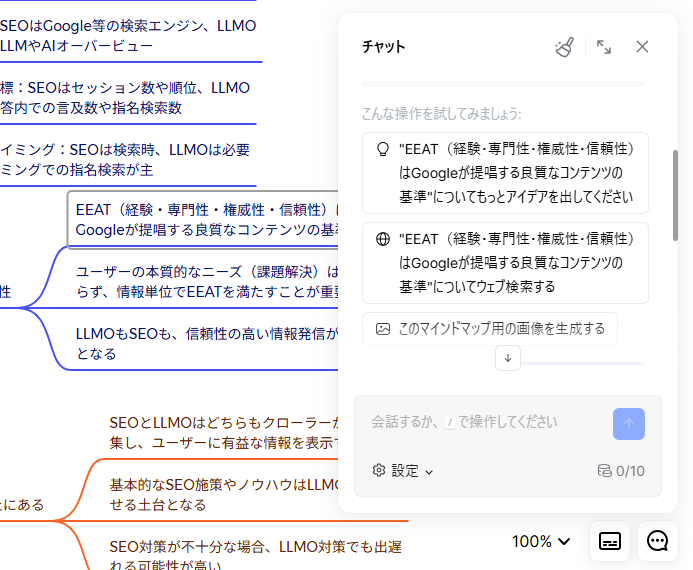

チャット機能(有料プラン)

画面下部にあるチャットマークをクリックして、AIと対話しながらフレキシブルにマップを編集できます。チャット欄には、AIが提案するプロンプト文が用意されていて、選択してマップを作り変えることができます。

また、テキストを入力をして直接AIと対話しながらマップを更新する方法もあるので、作成したいマップの内容ごとにチャットを活用してみましょう。

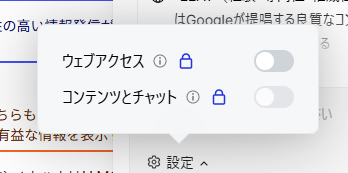

チャット内の設定ボタンをクリックし、「ウェブアクセス」をオンにするとリアルタイムでネット検索が可能になります。根拠のあるエビデンスをもとに、より深掘りしたマップ生成に役立ちます。

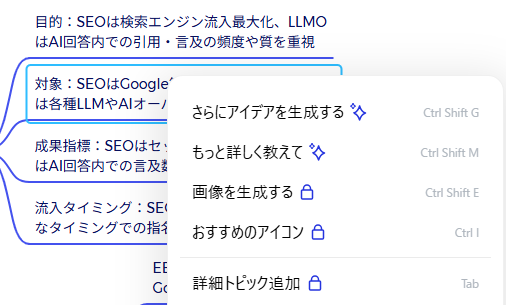

AI画像生成機能(有料プラン)

こちらも有料ですが、マインドマップの内容にマッチしたAI画像を瞬時に生成できるAI画像生成機能があります。テキストをクリックし、表示された選択肢から「画像を生成する」を選択するだけで画像生成が可能です。

Mapify(マッピファイ)の料金プラン

Mapify(マッピファイ)の料金プランを紹介をご紹介します。目的や使用頻度に応じて、最適なプランを選択しましょう。

無料プラン

無料プランではPDFなどの文書の要約(最大100,000語)、Webサイトの要約、字幕付きYouTube動画の要約など、有料プランで可能な機能の一部のみ対応しています。

| 料金 | 0円 |

| クレジット | 10クレジット付与(1回のみ) |

| 制限 | GPT‑3.5モデル、一部機能制限(画像・音声生成不可)、保存期間制限あり |

AI画像の生成やチャットのWebアクセス、高度なAI機能対応には、有料プランへの加入が必要です。

有料プラン

無料プランで基本機能をひと通り試して、本格的に使いこなしてみたいと思った方は有料プランにアップグレードしましょう。「Basic」「Pro」「Unlimited」の3つのプランから選べます。

| プラン名 | 月額料金 | クレジット | ファイルサイズ | ファイル保存制限 |

|---|---|---|---|---|

| Basic | ¥1,599 | 毎月1,000 | 最大50MBまで | 1,000 |

| Pro | ¥3,199 | 毎月2,000 | ||

| Unlimited | ¥4,799 | 無制限(即時モデル) | 2,000 |

なお、年間契約の場合は月額あたりの料金が40%オフになるのでお得です(支払いは年間請求)。学生や教職員の方なら、教育割引として上記月額料金から30%オフで利用可能です。

Mapify(マッピファイ)の導入メリット

直感的に使えて成果につながるMapify(マッピファイ)は、「有益な情報をきれいにまとめたい」「資料作成のために効率的に情報収集したい」という方にとって最適なツールです。

ここでは、Mapifyを導入するメリットをご紹介します。

情報整理や資料作成の時間を大幅に短縮できる

MapifyならAIの力で瞬時に要点整理・構成案作成が可能です。

PDFや研究論文といったテキストファイルからインタビューやウェビナー、プレゼンテーションなどの動画コンテンツ、オーディオファイルやポッドキャスト音源まで多様なソースに対応しています。資料の読み込みや動画視聴の時間を削減して、作業時間を大幅に短縮できるのが最大のメリットです。

シンプルかつ直感的なUIで操作しやすい

シンプルなUIで直感的に操作しやすく、複雑な手順が不要なのでPCが苦手な方でも簡単に使えるのがポイント。任意でプロンプトを入力したり、チャットでAIと対話したりしながらマインドマップの深掘りが可能です。

多様な形式で入出力できる

Mapifyはテキストファイルはもちろん、WebサイトのURL・PDF・動画・オーディオファイルなど多形態を扱える柔軟性に優れたツールです。生成したマインドマップは、画像やPDF、SVG、Markdownなどのファイル形式で出力可能です。

Mapify(マッピファイ)使用時の注意点

Mapify(マッピファイ)を使用する上でいくつか注意点がありますので、事前にチェックしておきましょう。

情報元のファクトチェックを実施する

「AI生成は100%正確ではない」という点に注意が必要です。マップ化された情報はソース元を要約しているとはいえ、表記ミスなどがないとも限りません。関係者に共有する前に、必ずオリジナル資料で間違いがないかを確認しましょう。

▼ ファクトチェックについては、以下記事もあわせてご覧ください。

不自然な表現になる場合がある

AI要約・翻訳の文章には、日本語として読んだときに違和感が残るケースもあります。とくに固有名詞などは、しっかりチェックしましょう。

無料プランでは制約がある

無料プランでは、生成したマインドマップの履歴は7日間しか保存されません。また、クレジットや一部機能などにも制限があります。継続利用したいと思ったら、有料プランを検討しましょう。

Mapify(マッピファイ)の利用者の声

Mapify(マッピファイ)はビジネスはもちろん、研究やリサーチ、論文作成などさまざまなシーンで活躍しています。SNSを中心に、利用者のリアルな声を抜粋しました。ぜひ、Mapifyを活用する前に参考にしてみてください。

また、最近のアップデートでは「リアルタイム共同編集」や「AI画像生成」といった機能強化があり、ユーザー満足度がさらに向上しています。

Mapify(マッピファイ)に関するよくある質問

Mapify(マッピファイ)に関するよくある質問をまとめました。

Mapifyは無料で使える?

Mapifyには無料プランがあり、基本機能を使用できます。より本格的に使いたい場合には、3つの有料プランがあります。

料金プランについて、詳しくは「Mapify(マッピファイ)の料金プラン」をご覧ください。

Mapifyで作ったマップはどうやって共有する?

Mapifyでマインドマップの編集が終わったら、編集画面上部の「共有」から 「エクスポート」を選択することで希望の形式に出力できます。

また、編集画面の上部メニューの「共有」ボタンからマインドマップの共有リンクを発行できるため、コピーしてプロジェクトメンバーや関係者にも瞬時に共有できます。

詳しくは、記事内の「4. マインドマップの出力」および「チーム共有機能」をご覧ください。

Mapifyの導入メリットは?

Mapifyを導入するメリットには、以下のようなものが挙げられます。

- 情報整理や資料作成の時間を大幅に短縮できる

- シンプルで直感的なUIで操作しやすい

- 多様な形式で入出力できる

「Mapify(マッピファイ)の導入メリット」で解説しています。

まとめ

「頭の中にあるアイデアを整理したい」「動画を視聴しないで概要や要点をつかみたい」「リサーチする時間、もっと効率化できないか」といったお悩みには、マインドマップの生成が有効です。

マインドマップ生成に役立つのが、AIによる自動マインドマップ生成ツールのMapify(マッピファイ)。このツールを通じて、情報整理・アイデア創出・資料作成の大幅な効率化を期待できます。「一枚の図」として見ることで、ChatGPTが出力したテキストよりもトピックの関連性や構造を直感的に、かつ深く理解・把握できるでしょう。

執筆者

Takehiro Miyagawa

編プロ、出版社、フリーペーパー制作会社などで雑誌編集の経験を経て、現在はコンテンツディレクターとして多様なプロジェクトで活躍中。特に芸能人やタレント・YouTuber・マイクロインフエンサー・経営者・医師などの有識者や専門家のキャスティングやインタビュー企画を得意としている。