生成AIとは?コンテンツ制作の業務効率化と品質向上を実現する方法を解説

本記事では、生成AIとは何か、そしてAI技術を活用してコンテンツ制作の業務効率化と品質向上を両立させる具体的な方法について解説します。

「企画のためのリサーチに時間がかかる」「担当者によって文章品質に差が出てしまう」「人手不足により継続的な発信が難しい」といった悩みを抱えるマーケティング担当者やコンテンツ制作担当者の方に向けて、AIを戦略的パートナーとして活用する新しい制作体制を紹介します。

この記事を最後まで読めば、AIを単なる「量産ツール」としてではなく、コンテンツの質と制作スピードを飛躍させる「パートナー」として活用するための道筋が明確になります。

目次

生成AIとは?

生成AIとは、人間の指示(プロンプト)に応じて、文章・画像・音声・動画などさまざまな形式のコンテンツを自動生成する人工知能のことです。生成AIの最大の特徴は、学習したデータをもとに、まったく新しいアウトプットをゼロから生み出す点にあります。

現在、ビジネスの現場では以下のような領域で生成AIの活用が進んでいます。

| 領域 | 作業の具体例 |

|---|---|

| 業務効率化 | ・議事録作成 ・メール文の作成 ・FAQの自動応答 |

| クリエイティブ支援 | ・広告コピー ・商品説明文 ・記事のライティング |

| 開発支援 | ・コード生成 ・デバッグ提案 |

一方で、生成AIは「情報の正確性を保証するものではない」「指示次第でアウトプットが大きく変わる」といった特性も持っています。

そのため、生成AIを有効活用するには、その特性を理解した上で出力された内容を人の目で検証するプロセスが不可欠です。

生成AIは「サポート役」としてコンテンツの質を高めてくれる

生成AIの進化は目覚ましいですが、コンテンツ制作のすべてを生成AIに「丸投げ」することは得策とは言えません。

例えば記事制作を生成AIに丸投げすると、以下のようなリスクが起こり得ます。

- ハルシネーション(もっともらしい嘘)を引き起こす

- AIに最適化されすぎて、人(読み手)にとっては不自然な文章になる

- 文脈の重要なニュアンスを拾えず、かえって修正に時間がかかる

生成AIを使う上で大切なのは、「人間が主役で、AIはあくまでサポート役にすぎない」と考えることです。そして、人間とAIがうまく協力するためのコツは、作業内容に合わせてそれぞれの仕事が得意なAIツールを使い分けることにあります。

生成AIを使い分けるためには業務プロセスを分解する

一般的な記事制作のプロセスは、大きく以下の4つの工程に分解できます。

-

企画・リサーチ

記事の目的やターゲットを定め、市場や競合を調査・分析 -

構成案作成

読者のニーズを満たす記事の骨子(見出し)を作成 -

執筆

構成案に基づき、分かりやすい文章を作成 -

校正・校閲

文章の質を高め、誤りや事実誤認がないかをチェック -

画像作成

サムネイルや記事内で使用する図解を作成

これらの各工程には、それぞれ特有の課題があります。例えば、企画・リサーチや構成設計の段階で直面しやすいのは以下のような課題です。

| フェーズ | 課題例 |

|---|---|

| 企画・リサーチ | ・調査や分析に時間がかかりすぎる ・継続的な制作でアイデアが枯渇しがち |

| 構成案作成 | ・読者のニーズを網羅できているかを確認するのに時間がかかる ・論理的で分かりやすい構成の作成に手間がかかる |

こうした課題に対して有効なのが、その課題解決を得意とする生成AIの活用です。生成AIも得意・不得意な作業はそれぞれ異なるため、プロセスごとに使い分けることでコンテンツの品質向上と作業の効率化を狙えます。

先ほどご紹介した記事制作のプロセスの場合、一例として以下のような生成AIツールの使い分けが考えられます。

| フェーズ | 生成AIツール例 |

|---|---|

| 企画・リサーチ | Perplexity、AI Overview |

| 構成設計 | Claude、NoteBook LM |

| 執筆 | ChatGPT、Gemini |

| 校正・校閲 | Perplexity |

| 画像作成 | Canva AI |

コンテンツ制作に役立つおすすめ生成AIツール7選

ここでは、コンテンツ制作の現場で実際に活躍する代表的な生成AIツールについて解説します。

Perplexity:情報源を明記するリサーチ特化型AI

回答と同時に、根拠となった情報源(WebサイトのURLなど)を必ず明記してくれる「リサーチ特化型AI」です。出典が明記されるため情報の信頼性が高く、ハルシネーションのリスクも比較的低いのが特徴と言えます。

記事のファクトチェックやエビデンス収集、専門的なトピックの調査など、情報の正確性をとくに重視する業務に最適です。

ゼロから新しい文章を作成するクリエイティブな作業や自由な発想でのアイデア出しより、リサーチアシスタントとしての活用が向いています。

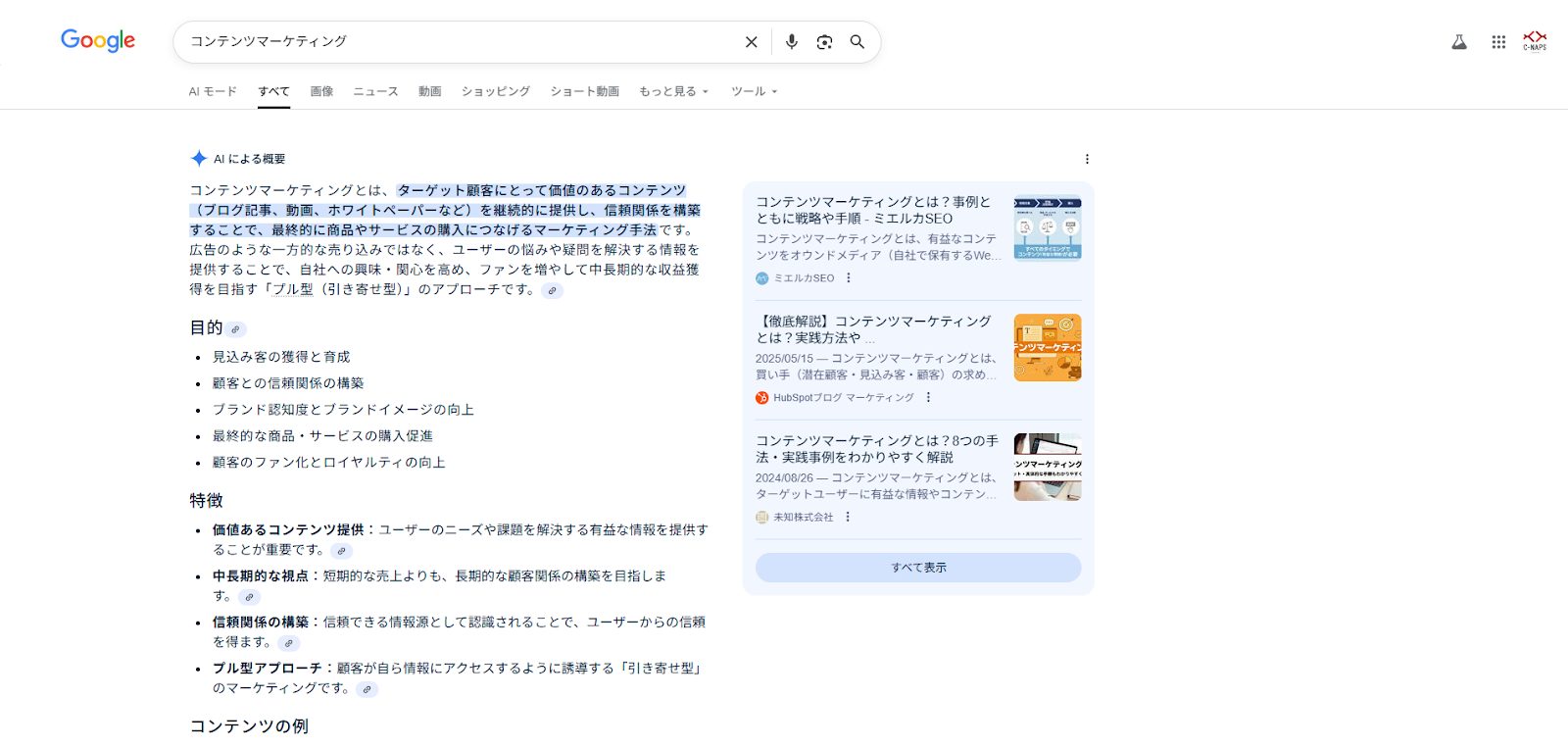

AI Overviews:最新トレンドを素早く把握

Google検索の結果上部に、AIが生成した情報の概要を表示する機能です。検索するだけでAIによる最新情報を含めた要約を手軽に確認できます。

トレンドや時事ネタの一次情報収集や、知らないトピックの概要を即座に理解したい場合に最適です。能動的に「使う」というより、受動的に「見る」ことでリサーチを効率化するツールと言えるでしょう。

まれに事実と異なる、または文脈がおかしい要約が生成されることがあるため、情報源(リンク先)の確認は必須です。

▼ Google AI Overviewsについては、以下記事もご覧ください。

Claude:長文の読解と自然な文章生成が得意な対話パートナー

出典:https://claude.ai/login?from=logout

Anthropic社が開発したAIで、とくに長文の読解・要約と、自然で質の高い文章生成に定評があります。複雑な文脈やニュアンスの理解力に優れており、丁寧な文章の作成を得意としています。

記事構成案の作成はもちろん、議事録の要約やメール文面の作成といったライティング支援で力を発揮するのが特徴です。

無料版では、一度に扱える文章量や一定時間内の利用回数に制限があります。

NoteBookLM:手持ちの資料と対話する自分だけのAIリサーチ空間

出典:https://notebooklm.google.com/

ユーザーがアップロードした資料(PDF、URL、音声ファイルなど)だけを情報源として、要約や質疑応答を行うGoogle社製のツールです。

AIが自ら外部のWeb情報を参照することはないため、情報が混ざらずハルシネーションが起きにくい点が特徴です。

ユーザー自身が、情報源となる資料を用意する必要があります。

ChatGPT:汎用性が高い万能アシスタント

OpenAI社が開発した対話型AIです。自然でクオリティの高い文章生成や、複雑な指示の理解を得意とする「万能アシスタント」と言えます。

記事のアイデア出しから構成案作成、ターゲットに合わせたトンマナ調整、SNS投稿文の作成まで、クリエイティブな作業全般で幅広く活躍します。

無料版は参照する知識が限定的で、情報が古い恐れがあります。例えば、無料版モデルGPT-5は「2024年10月1日まで」に学習した内容で生成します(2025年9月6日時点)。

このように情報源が古いと「ハルシネーション」のリスクは高まるため、正確性が求められる場面ではファクトチェックが欠かせません。

▼ ChatGPTについては、以下記事もあわせてご覧ください。

▼ ファクトチェックについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ファクトチェックとは?意味や方法、役立つツールを簡単にわかりやすく解説

Gemini:Googleサービス連携が得意なAIワークスペース

出典:https://gemini.google.com/app?hl=ja

Googleが開発した対話型AIで、最大の特徴はGoogle検索と連携したリアルタイム情報へのアクセスの強さです。最新情報を反映した記事企画などで役立ちます。

出力した内容はGoogleドキュメントやスプレッドシートへの出力もスムーズで、表形式をそのままコピーペーストできるなど作業効率の面も魅力です。

生成される文章のスタイルが、比較的シンプルで定型的な表現になる場合があります。独自の表現やクリエイティブな言い回しを求める際は、追加の指示や修正が必要になることも。

Canva AI:誰でも使えるデザインアシスタント

デザインツール「Canva」に搭載されたAI機能です。「こんな雰囲気の画像を」といった簡単なテキスト指示(プロンプト)だけで、ブログ記事のサムネイルやSNS投稿用の画像を生成できます。

デザインの専門知識がなくても、アイデアを手軽にビジュアル化できるのが強みです。

AIが生成するため品質チェックや、意図に合わせた人の手による微調整は必要です。

▼ 画像生成AIについては、以下の記事でも解説しています。

生成AIの性能を引き出す「プロンプト」とは

生成AIを活用してコンテンツを作る上で最も重要なスキルが、「プロンプト設計」です。

プロンプトとは、生成AIに対する「指示文」のこと。プロンプトを通じてAIに命令や質問を投げかけ、AIはそれに沿ったアウトプットを生成します。そのため、プロンプトの質がAIから得られる回答の質を大きく左右すると言っても過言ではありません。

なお、プロンプトを詳細に書くべきか、それとも簡潔にすべきかと迷うケースは少なくないでしょう。プロンプトの書き方は一概にどちらが良いとは言えず、目的や状況によって使い分けるのが効果的です。

詳細なプロンプトと簡潔なプロンプトについて、それぞれメリットとデメリットを確認しておきましょう。

詳細なプロンプト

| 使用場面 | ・レポートや記事の執筆など、明確な目的と要件があるコンテンツを作成する場合 |

| メリット | ・ユーザーの意図をAIが正確に理解し、期待に近いアウトプットを得やすい ・何度実行しても質の高いアウトプット、安定した結果を得やすくなる |

| デメリット | ・何をどう指示するかを考える必要があり、プロンプト作成に手間がかかる ・指示が多すぎるとAI独自の自由な発想を狭めてしまう可能性がある |

簡潔なプロンプト

| 使用場面 | ・新しい企画のアイデアやキャッチコピーのヒントなど、発想の「種」が欲しい場合 ・AIとの対話を通じてアイデアを深めていきたい場合 |

| メリット | ・思いついたことをすぐに質問・依頼でき、手軽でスピーディ ・AIの自由な発想を促し、予期せぬアイデアや面白い視点が得られることがある |

| デメリット | ・AIの解釈の幅が広いため、期待とまったく違う答えが返ってくることがある ・同じプロンプトでも、実行するたびに結果が変わることがある |

生成AIで使用できるプロンプト例【目的別】

ここでは、日々のコンテンツ制作業務で使えるプロンプト例を目的別に紹介します。

記事のタイトル案を10個出してもらいたい

# テーマ:{コンテンツマーケティングの始め方(初心者向け)}

# ターゲット読者:{会社のマーケティング担当になったばかりで、何から手をつければ良いか分からない人}

# 含めたいキーワード:{SEO, 事例, 費用対効果}

文章を要約してもらいたい

# 文章:

記事のペルソナを設計したい

以下の[商品/サービス・テーマ]について、想定読者のターゲットペルソナを作成してください。

ペルソナには以下の要素を含めてください:

-

– 基本情報(名前、年齢、性別、職業、家族構成、居住地)

– ライフスタイル(趣味、休日の過ごし方、購買行動の特徴)

– 価値観と消費行動(何を重視して購入を決定するか)

– 悩みや課題(この商品/サービスで解決できる問題)

– よく利用するメディアやSNS

– 共感しそうなキャッチコピー案を3つ

実在しそうな具体的な人物像として、詳細に描写してください。

生成AIに引用されるコンテンツ制作のポイント

生成AIの普及に伴い、ユーザーの情報収集行動は「検索する」から「AIと対話する(AIに聞く)」へとシフトしつつあります。この変化に対応するための新しい考え方が、「LLMO(大規模言語モデル最適化)」です。

LLMOとは、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が回答を生成する際に、自社のWebコンテンツが参照・引用されやすくなるための最適化施策のことです。

生成AIは多くの場合、検索結果の上位に表示されるような信頼性の高いWebサイトを情報源として参照します。つまり、LLMOは従来のSEOと対立するものではなく、むしろ「人(読者)とAIの両方にとって、分かりやすく信頼できるコンテンツを作る」という、SEOの本質をさらに追求する取り組みだと言えるでしょう。

なお、AIが情報を正確に理解し、回答として引用しやすくするためのコンテンツの「書き方」には、以下のようなコツがあります。

- 結論から書く

- 箇条書きや表を活用する

- Q&A形式を取り入れる

- 「E-E-A-T」を強化する

▼ AIに引用されるコンテンツの書き方などLLMOについては以下の記事で詳しく解説しています。

LLMO(AIO)とは?SEOとの違いとAI時代に必須の対策法を解説

「LLM最適化」とは?コスト・精度改善の技術からLLMOとの関係まで徹底解説

生成AIを活用したコンテンツ制作に関するよくある質問

生成AIを活用したコンテンツ制作に関して、よくある質問をまとめました。

生成AIを使うときに、とくに気をつけるべきことは?

生成AIが提示する情報には、ハルシネーション(もっともらしい嘘)が含まれる可能性があります。AIの回答を鵜呑みにせず、必ず人の目で内容の正しさを確認するプロセス(ファクトチェック)が不可欠です。あくまでAIはアシスタントであると捉え、最終的な品質責任は人が持つことを意識しましょう。

詳しくは、記事内の「生成AIとは?」をご覧ください。

生成AIツールはどれを使えば良い?

目的や作業内容に応じて、生成AIツールを選びましょう。例えば、企画なら情報源を明記してくれるリサーチ特化型の「Perplexity」、アイデア出しなら「ChatGPT」というように、業務効率とコンテンツの品質をさらに高めることができます。

各ツールの特徴や向いている作業については、記事内の「コンテンツ制作に役立つおすすめ生成AIツール7選」で解説しています。

生成AIから質の高い回答を引き出す「プロンプト」のコツは?

目的によって、詳細なプロンプトと簡潔なプロンプトを使い分けるのがコツです。記事作成など明確な要件がある場合は、役割・目的・ターゲット・出力形式などを詳細に指示することで、期待したイメージに近いアウトプットが得られます。一方、アイデアを壁打ちしたい場合、クリエイティブな発想を求めたい場合などは、あえて簡潔な問いを投げかけることでAI独自の視点を引き出しやすくなります。

詳しくは記事内の「生成AIの性能を引き出す『プロンプト』とは」をご覧ください。

まとめ

生成AIは日々の業務を効率化し、コンテンツの質を高めるための「賢いアシスタント」です。企画の立案から文章の作成、サムネイルや図解などのデザインまで、制作プロセスの各段階で適切なツールを使い分けることにより、これまで時間がかかっていた作業を大幅に短縮し、よりコアな業務に注力する時間を生み出せます。

まだ本格的に生成AIを活用していない方は、まずは「タイトル案出し」や「文章の要約」といった身近なタスクから始めてみてください。その小さな一歩が、AIを戦略的なパートナーとして活用する新しいコンテンツ制作体制への扉を開き、あなたのビジネスを大きく変えるきっかけになるでしょう。

執筆者

Anzu Suhara

インターネットの報道メディアで現場ディレクションなどを長年経験した後、広告代理店でオウンドメディア運営や企画・コンテンツ制作に携わる。プライベートでは2児の母であり、育児と仕事を毎日奮闘中。薬機法管理者。

LATEST

最新記事

TAGS

タグ