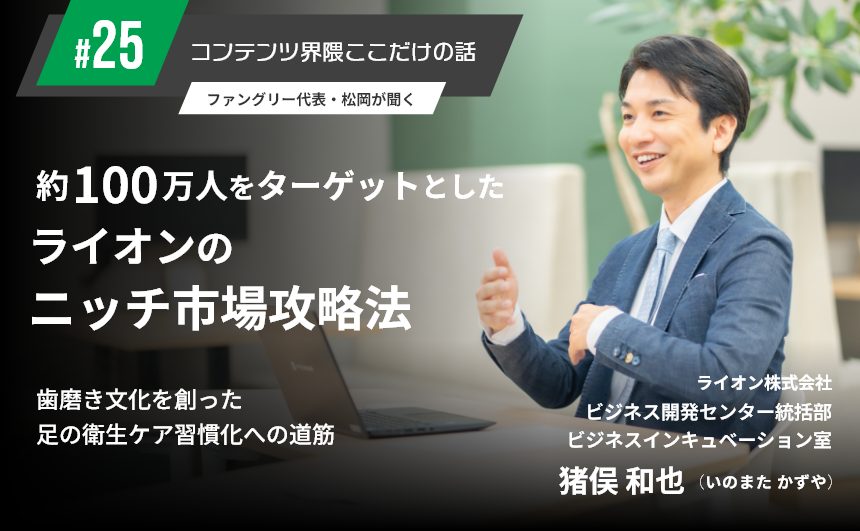

Interview

# 25

約100万人をターゲットとしたライオンのニッチ市場攻略法|歯磨き文化を創った足の衛生ケア習慣化への道筋

ライオン株式会社

ビジネス開発センター統括部 ビジネスインキュベーション室

猪俣 和也(いのまた・かずや)

コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。

【コンテンツ界隈ここだけの話】第25話は、「足の衛生ケア」という新たな習慣づくりに挑むライオン株式会社の猪俣和也さんをゲストにお招きします。

オーラルケアのライオンが、なぜフットケアなのか――。「歯磨きのように、足のケアを当たり前にしたい」という想いを実現するため、医療現場と二人三脚で進める独自の啓発活動や今後の展望について、詳しくお聞きしました。

ライオン株式会社

ビジネス開発センター統括部 ビジネスインキュベーション室

猪俣 和也(いのまた・かずや)

2005年にライオン株式会社へ研究開発職として入社し、住居用洗剤の開発業務などを経て2018年にイノベーションラボへ異動。研究所から発信する新規事業開発業務に携わる。イノベーションラボ在籍時に「足の衛生ケアの習慣化:フットハイジーン」の事業アイディアを考案。現在は医療現場と連携しながら、同社がオーラルケアで培った習慣化のノウハウを活かし、新たなニッチ市場の開拓に挑戦している。

「フットケアを歯磨きのように」という想いが原点

――ライオンといえば、オーラルケアのイメージがあります。初めに、猪俣さんのキャリアについてかんたんに教えていただけますか?

私は2005年にライオンに研究開発職として入社しましたが、最初は化学品研究所で原料を開発するというライオンとしては少し異色な研究をしていたんです。例えば、車のリチウムイオンバッテリー用の素材開発とか。

――なるほど、研究職からのスタートだったんですね。どのタイミングで事業サイドへ異動されたんですか?

はい、そうなんです。その後、住宅用洗剤を主力事業とする部署を経て2018年頃にイノベーションラボという部署に異動し、研究所から発信する新規事業開発業務に携わっていたんです。イノベーションラボに在籍していた頃に、「足の衛生ケアの習慣化:フットハイジーン」の事業アイディアを考案しました。

――現在、猪俣さんが在籍しているビジネス開発センターとイノベーションラボの関係性は?

在籍していたときのイノベーションラボはビジネス開発センターの一機能を担っている部署でしたが、現在は当センターで新規事業を作ったり、新規事業を作る人たちのサポートをしたりしています。

――ライオンでは、どのように新規事業が立ち上がるのでしょうか?

当社には、新たな価値創造を推進する取り組みとして2019年に立ち上がった「NOIL(ノイル)」というプログラムがあります。NOILは、「ヘルスケアの常識を破る事業」をテーマとした社員の想いを起点にアイデアを募集し、事業化を目指すプロジェクトです。

――担当されている「フットハイジーン」も、この事業化を目指すプロジェクトを利用しているのでしょうか?

はい。この事業化プログラムのNOILを利用して、事業拡大に向けて現在検討中です。

――健康習慣に関するテーマにはさまざまなものがあるかと思いますが、その中でもフットケアに着目したのはなぜですか?

イノベーションラボに所属していたとき、お世話になった私の叔父が糖尿病性足潰瘍という病気を患い、毎日フットケアをしなければならなくなったと聞きました。そこで初めて、フットケアの存在を知ったんです。その後、叔父の症状は悪化してしまい、最終的には足の切断を余儀なくされてしまったのですが、そのときに「毎日フットケアをしているのに、なぜ症状が悪くなってしまったんだろう」とずっと考えていたんです。

――それはそれは……そのような経緯があったのですね。

叔父のことがあって少し経ってから、私の友人が事故で足を怪我したんです。足を怪我した場合もフットケアが必要であることを、その友人から聞きました。そして、その友人からフットケアでお世話になっている 形成外科医の先生を紹介してもらい、先生が所属する医学会に講演を聞きに行きました。

――友人がフットケアの専門家につなげてくれたと。

はい。講演会では先生が「フットケアは『足の切断を防ぎ、いつまでも元気に歩けるためのもの』で、中でも足の衛生管理は極めて重要」とおっしゃっていたのを聞き、「歯を失わないために日々の歯磨きが必要なのと同じことなんだ」と深く納得しました。

――なかなか重い話です。

講演会のあとにその先生と直接話す機会があり、私がライオンに勤めていると話したら先生から「足や足にできてしまった傷を洗うための専用の道具を作ったら良いんじゃない?」と言われ、それがきっかけで共同開発が始まりました。その先生いわく、足の疾患を持つ患者の多くは日常的に自分で足を洗うといった習慣がないようで、「病院に来たときだけ足をしっかり洗っても意味がないんだ」と。その言葉が印象的でした。

――患者さんにとって、毎日の足の衛生ケアは大変なのでしょうか?

そうですね。叔父を見ていても、大変なように見えました。当時は足にできてしまった傷口をどう洗えば良いのか、その方法が確立されていなかったんです。結果として細菌の感染を防げず、叔父は足を切ることになってしまいました。

――継続的なフットケアが、健康維持につながるのですね。

はい。歯磨きのように継続的に衛生ケアしていれば、足の健康を守れる可能性があると聞きました。ならば、足の衛生習慣を普及・徹底させるための支援事業を立ち上げたら叔父のように足を失う人がいなくなるんじゃないか――そう考えたんです。先生が言うには、年間3万人くらいの人が足や足趾を切断しなければならないようで、結構多いんだなという印象でした。

――年間3万人と聞くと多いですね。フットケアの習慣がないのは、日本に限った話なのでしょうか?

日本だけでなく、アジアでもその傾向はあります。日本を含むアジアには「足科」の病院(診療科目)がなく、足の専門医制度もありません。足に関する悩みは症状に応じて、皮膚科や整形外科などさまざまな診療科の先生に診察してもらうのが一般的です。

一方、ヨーロッパなどは靴文化が長いので、足の病気への関心が元々高いんですよね。足病医やフスフレーゲ(ドイツ式フットケア)などの専門医がいて、歯科院と同数の専門医療機関があります。2019年には、新しいフットケアの衛生管理に関する国際基準が生まれました。それまでは「傷に触れてはいけない」というのが常識でしたが、以降、「傷は積極的に洗ったほうが良い」という考えがスタンダードになったんです。

――日本人が本格的に靴を履き始めたのは明治以降ですからね。そもそもどのようなターゲットを想定して「フットハイジーン」の開発を進めていったのでしょうか?

ターゲットは日本に100万人いるとされる、足の疾患で病院に掛かっている患者さんです。年齢層は60代以上のシニア層がメインになります。

歯と違って足のトラブルは顕在化するのが遅く、60代以上といった人生の後半期にさしかかって本格化するケースがほとんどです。さらに、糖尿病や高血圧などの生活習慣病にかかってしまうと、急速に悪化してしまう恐れもあります。このようなターゲットに対して「フットハイジーン」はアプローチしたいと考えています。

事業企画の頓挫から見出した、医師と拓くニッチ市場戦略

――フットハイジーンのセールスやマーケティング戦略について教えてください。

「フットハイジーン」はフットケアを促進するものとして、「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」というライオンのパーパス(存在意義)にマッチする企画だと思っています。ですが、初期の提案時には事業性の点でのリサーチが不十分だったため承認されませんでした。

――なるほど。市場規模の問題でしょうか?

そうですね。そこから事業企画を一から見直し、「日本にどれくらい足の疾患を持つ患者がいるのか」「ライオンが提唱する洗浄方法があったとしたら日本の医師はどれくらい使ってくれそうか」などを徹底的に調査しました。

正直、当社がいくら「フットケアが大事」と世間に訴えても、それだけで聞いてくれる人はいません。なので、共同開発していた先生とより強力なタッグを組み、医師からターゲットとなる患者に推奨してもらう」という方法をとりました。

――御社は、フットケア市場においてどのようなポジショニングを目指しているのでしょうか?

フットケアカテゴリーでいうと、主な競合は医療機器メーカーです。医療機器メーカーでは主に医師や患者のニーズを踏まえてケア用品や治療グッズを商品化し、販売しています。そのような商品の中から医師たちが「患者が使えるもの」を見つけ、それを紹介して購入してもらう――といった流通経路があるのです。

このような商品は、門前薬局(病院やクリニックの近くにある調剤薬局)や病院内のコンビニに卸すのが中心です。一部はAmazonなどのECサイトでも販売されていますが、通常のドラッグストアやコンビニでは売っていません。つまり、このような商品は広く売ることを想定していないんです。

――いわゆるBtoD(Business to Doctor)製品ですね。

そうです。医師が限られた流通経路から入手する商品となるため、患者にとっては手軽に買える接点がありません。そのような医療機関との連携を通じて届けていく方針に転換し、活動に賛同してくれる病院を増やしていくことを目標としました。フットケアを実施する病院の診療部門としては、糖尿病内科や透析内科、フットケア外来などが挙げられます。

――現在、「フットハイジーン」は事業拡大に向けてどのような段階にいるのでしょうか?

現在はどうやってスケールをさせていくか、その方向性を練っているところです。現在は順調に進んでおり、現時点で関心を持ってくれている病院が1,000院ほど、うち実際に推奨してくださる病院は230院くらいあります。

――それは順調ですね。取り組みを始められたのはいつ頃ですか?

ちょうど2年前からです。マーケットがニッチで競合が少ない状況なので、賛同してくれる医師や看護師は多いんですよ。とはいえ、日本ではまだフットケアが浸透していないことや、足の悩みを抱える特定の方々を対象としていることなどによって市場規模は小さいのが現状です。

ただ、今後は専門的なケアの現場での活用や、アジアにも舵を広げていくことを想定しているので、市場規模は今より大きくなるだろうと考えています。

――医師やグローバル向けに展開する場合、「医師との共同開発」「ライオン独自の技術」といった訴求は刺さるのでしょうか?

それが、あまり刺さらないんですよ……(苦笑)。このフレーズはあくまでメーカー目線なので、医師目線で見ると逆に興味を持ってもらいにくいんです。「日本人の足の衛生習慣を作りたい、啓発していきたいので協力してください」と訴えるほうが医師には刺さると感じていますし、実際はそのようにアプローチしています。

オーラルケアでの成功体験をフットケアにもつなげて健康づくりの貢献へ

――「フットハイジーン」の活動は、貴社のブランディングにどのようにかかわっていますか?

病院に向けてプレゼンするときは、「ライオンがなぜオーラルケアを広めていったのか」という歴史的な背景から説明するようにしています。それで、フットケアでも同じことをやりたいんですとアピールするわけです。そこから「こういうケア方法なら、患者さんも継続しやすくなると思います」とつなげていくと、先生たちも「じゃあうちの患者にも伝えてみようか」という流れになりますね。

歴史的な背景の説明は、「どのような価値をどうやって提供するか」というブランド戦略につながっています。もっと言うと、ライオンがこれまで築き上げた「オーラルケアの習慣化」という成功体験が、新しい事業にもしっかりつながっていると感じます。

――オーラルケアで健康習慣を社会に根付かせたというライオンの実績が、医療現場での信頼獲得に直結している、と。非常に説得力のある戦略ですね。では、その先の展開として、今後の具体的な目標をお聞かせいただけますか。

今後は、よりさまざまな診療科から「フットハイジーン」の考え方を広めてもらえるようにしたいです。また、医療従事者からは「ライオンさんに足の洗浄方法を教えてもらいたい!」というニーズも増えているので、公式サイトなどを通じて動画などで発信していきたいと考えています。

また、私たちが開発したフットケアアイテムはもともと一般消費者向けに作っていましたが、「治療をサポートする道具としてクリニックや病院で使いたい」「退院したあとに家でも使ってほしい」といったニーズもあります。このような声にしっかり応えるためにも、将来的には医療機関がより活用しやすい形を検討していきたいです。

――より専門的な位置づけを目指すことで、活用の幅が広がるわけですね。

はい。私たちは長年の研究で多くの科学的知見を蓄積していますが、現在の雑貨という枠組みではお伝えできる情報に限りがあるのが実情です。もし将来、専門的な位置づけが認められれば、私たちが持つ有益なデータをWebサイトなどで公開し、医療従事者の皆様が情報を得るための一助となれるかもしれません。「医師が見にきてくれる」――そんなコンテンツを作れたら良いなと思っています。

――フットケアに関する医師の先生たちのサポート的な立ち位置を目指すわけですね。病院やクリニック以外にも展開する予定はあるんですか?

そうですね。病院だけでなく、その前段階の場所としてフットケアを施すクリニックやフットケアサロンなどに対しても活動を広げていきたいです。

病院でのケアが必要なのは、症状が進行している方が中心です。症状が落ち着くと通院されなくなるケースもあるため、その後のセルフケアを継続していただくことが重要になります。その受け皿として、クリニックやフットケアサロンと連携し、ケアの習慣化をサポートする流れを作りたいのです。

――今後も、医師と共同でフットケアを普及していく想定でしょうか?

そうですね。医療業界とタッグを組むことが重要だと考えています。そのため、医療業界とつながりを持って健康習慣を作っていくことが目標です。

ただ、医師の話を聞いていると、医療業界だけが頑張ってもできないことがたくさんあります。例えば、オーラルケア。歯科医師会が提唱しても一般家庭にまで広がりづらいものがありましたが、当社をはじめとした生活用品メーカーが介入したことで現在のようにオーラルケアの考え方が普及・一般化したのです。オーラルケアの浸透を例に、私たちのような生活用品メーカーがフットケア分野に参画することで、一般消費者にも届けやすいといった側面があるため、そうした形で社会の健康づくりに貢献していきたいですね。

──猪俣さんの切実な想いが、フットケア事業の大きな推進力となっていることが伝わってきました。オーラルケアで培った知見を武器に医療と生活者をつなぎ、社会にフットケア習慣を根付かせる。その着実な歩みと、事業のこれからに可能性を感じます。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ