Interview

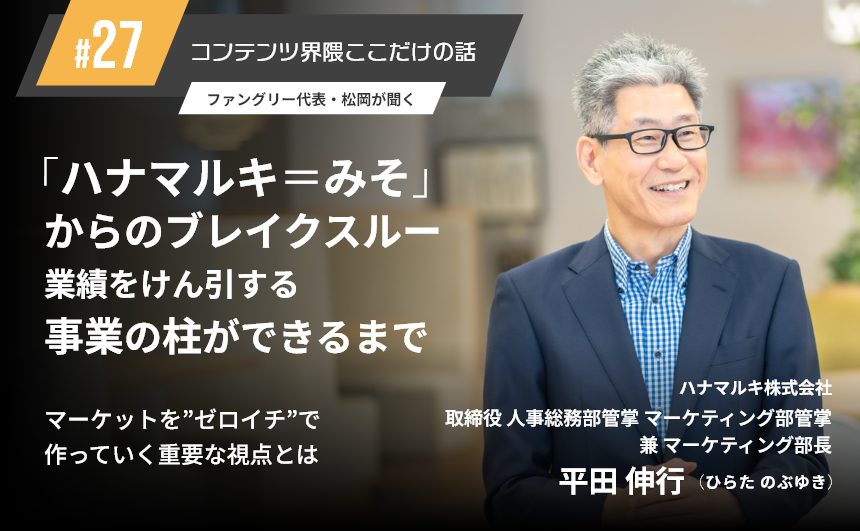

# 27

「ハナマルキ=みそ」からのブレイクスルー~業績をけん引する事業の柱ができるまで~|マーケットを”ゼロイチ”で作っていく重要な視点とは

ハナマルキ株式会社

取締役 人事総務部管掌 マーケティング部管掌 兼 マーケティング部長

平田 伸行(ひらた・のぶゆき)

コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。

「コンテンツ界隈ここだけの話」、第27話のゲストは、「おみそな~ら、ハナマルキ」のフレーズでお馴染みのハナマルキ株式会社でマーケティング・広報・採用などの戦略を担う平田伸行さん。「みその会社」で液体塩こうじを主力事業へと導いた平田さんに、”ゼロイチ事業”の具体的なマーケティング手法や成功までのプロセスをお聞きしました。

ハナマルキ株式会社

取締役 人事総務部管掌 マーケティング部管掌 兼 マーケティング部長

平田 伸行(ひらた・のぶゆき)

広島県出身。1990年に株式会社リクルートへ新卒で入社し、採用広報の制作ディレクターや自社の宣伝などを経験する。2010年からアパレル企業の株式会社クロスカンパニー(現:株式会社ストライプインターナショナル)へ移り、宣伝広報部門の立ち上げ後に執行役員社長室長へ就任。急成長期にあった同社の組織体制強化に尽力した。2013年6月からハナマルキ株式会社に入社し、2018年より取締役に就任。

マーケ戦略においてターゲットを詳細に設定していない

──取材の時間をいただきありがとうございます。平田さんは「みその会社」というイメージが強いハナマルキ社で「液体塩こうじ」を主力事業へと導いた立役者と伺っています。本日はそのあたりの裏話も含め、いろいろお聞きできればと思っています。

こちらこそ取材していただきありがとうございます。今回お声がけいただくにあたっても、いろいろ調べていただいて(笑)。

──いえいえ、とんでもないです(笑)。平田さんはプロパー(新卒入社)ではなく、しかも異業種からの転職なんですね。

ええ、そうなんです。最初に経歴を簡単にお話しすると、新卒で入社したリクルートでは、新卒向け就職情報誌「リクルートブック」(現リクナビ)の編集・制作を行っていました。その後は異動希望を出して地元である広島に帰り、そこで10年勤務してから再び上京し、計20年働いて退職しました。最後の所属は、自社の宣伝業務に関わる宣伝部でした。

──当時はいわゆる就職専門情報誌の時代で、リクルートはそのど真ん中でしたね。

リクルートを退職したのが2010年で、その後、アパレル企業であるクロスカンパニー(現・ストライプインターナショナル)に転職しました。最初は広報で、後に社長室長というポジションに就きました。急成長中でいろんなことが追いついていなかったので、「なんでもする役割の部署」を作ってもらった感じです。宣伝広報で2年、社長室長で1年、合計で3年お世話になりました。

――アパレル業界ですか。ハナマルキに移るきっかけは何だったのでしょう?

当時の社長(現会長)と会う機会がありました。その時、社長から「液体塩こうじという新規商品をPRしたい」と話があり、「塩こうじ」という、まだ知名度のない「日本古来の調味料」を国内外に広めていくプロジェクトにとても興味が湧いたんです。また、これまで経験のない「食品業界」を体験できるというのも魅力的でした。それが2013年のことです。今は取締役としてマーケティング部と人事総務部を管掌し、人事部門と総務部門の役員も務めています。

――最初からそのポジションを用意されていたのですか?

最初は広報宣伝室長として呼ばれました。入社して2年後に管掌範囲を広げてもらえないかという話になり、そこから中途採用もやらせてもらうようになったという流れですね。実は、前職でも中途採用や幹部採用には関わっていました。「採用から変えないと組織は変わらない」というのが前職時代からの私の持論で、ハナマルキでも志願して採用を担当させてもらっています。

――同感です。というか、私の持論でもあります(笑)。組織を変えようと思ったら「採用=入り口」を変えるのが最も効率的ですから。

変革の活力になってくれるような人材が加わると、変革も進みやすくなります。ハナマルキくらいの規模ではそれほど多くは採用しないので、一つひとつの採用機会が大変重要になる。変革期の会社はとにかく採用が大事ですね。

――話は少し戻りますが、これまで平田さんは人材系からアパレル、食品とさまざまな業界を経験されてきました。規模も歴史もさまざま。やり方は変わるのでしょうか?

実はリクルートの宣伝部時代から、職種自体は「宣伝広報」で一貫しているんです。宣伝をする対象が変わっているだけなので、わりと経験を活かしやすかったかもしれません。採用も同じです。「自社をPRして、どうやって口説くか」みたいなところは、どの会社でもフォーマットが共通するところがあります。

――あらためて、ハナマルキの事業について教えてください。みそやみそに関わる加工食品事業が主かと思いますが……。

今は「みそ」「即席みそ汁」「塩こうじ」と大きく3事業を展開しています。もともとはみそ、即席みそ汁の2事業が主でしたが、私が入った頃から取り組み始めた「液体塩こうじ」が軌道に乗ってきたことで、事業の柱が3つになってきています。

――みそ市場の主なターゲットは誰になるのですか?

購入層は、50代以上の方が多い傾向にあるように思います。食習慣の変化もあると思うんですよね。私もそうですが、年齢を重ねると「肉より汁物のほうが好き」みたいになってくる。ただ、じゃあ20代や30代の若い方がみそ汁を飲まないのかというとそうではないですから、ターゲット自体は割と年齢層を広く見ています。

――「みそ」「即席みそ汁」「塩こうじ」の3つの事業で個別にマーケティング・販売戦略を立てているのでしょうか?

いえ。そもそもハナマルキでは細かくターゲット設定をしていません。

――ターゲットを詳細に設定せずにどうやってマーケ戦略を考えているのですか?

デモグラから細かくセグメントを切ると、宣伝投資予算がいくらあっても足りなくなりますから(笑)。仮に40代をターゲットに設定すると、60代は?20代は?となっていきます。じゃあなぜ40代なのか、20代と訴求ポイントはどう違うのか――と突き詰めていった時に、実はあまり大きく変わらなかったりするんですよ。

――結果的にそういうこともあるでしょうね。ちなみに、デジタルマーケティング領域ではどんなことに取り組んでいますか?

実は、特徴的な施策はあまりないかもしれません。SNSの運用はしています。情報を探しに来た方のための受け皿として商品個別のWebサイトも用意していますが、特別デジタルを重要視する考えはありません。その時の自社の経営方針、あるいは戦略の中で効果的な宣伝投資を考えており、マスが良ければマス、デジタルが良ければデジタル、といった判断をしています。

マーケティングのセオリー的には年齢セグメントから入るんでしょうけど、我々は逆ですね。みそ商品は世代による好みの違いが意外と少ないと見ています。なので、宣伝広報では「新しい視点」や「面白い切り口」をどんどん採用する企画重視の方針にしています。

「良くも悪くも結果を想像できる状態」からの脱却

――ハナマルキ社は2024年12月期に売上高230億円を記録(※)するなど、業績面で右肩上がりを続けています。この要因について教えていただけますか?

みそも即席みそ汁も塩こうじも、全カテゴリーで毎年売上が伸長している状態です。ハナマルキが徐々にシェアを増やしていると言っていいと思います。塩こうじに関しては、「液体塩こうじ」という独自商品を中心にマーケットを新規開拓している感じですね。

※出典:ダイヤモンド・チェーンストア オンライン「ブーム終焉も販売好調! ハナマルキが「液体塩こうじ」で拓く新たな市場とは」

――それは素晴らしいですね。具体的には、何がうまくいっているんでしょう?

やはり液体塩こうじが全事業に対して好影響を与えていると考えています。以前はみそと即席みそ汁しか扱っておらず、良くも悪くもある程度結果を想像できる状態だったと思います。みそについては社員みんなに経験値があって、「10年前はこうだった」といった意見もすぐに出てくる。企画には一定の型みたいなものがあり、「大体こういう商品を開発したらこれぐらいの売上にはなる」といった予測もついていたように思います。

――「液体塩こうじ」に注力していく方針について、現場には抵抗感もあったのでは?

当初は抵抗感が強かったですね。私が社内で液体塩こうじを使ったメニューを作っていた時、ある社員に「液体塩こうじは売れませんよ」と言われたことがありました。あの頃は塩こうじブームが終わっていて、「なぜ(ブームが)終わったものを売りに来るの?」と多くのお客様から言われていましたので。私は「まあ、(社員が)そう言うのは仕方ないよな」と思いながら研究をやっていました。

――当時、いわゆる旧態依然とした企業文化があった感じなのでしょうか?

老舗企業というイメージからそう思われるかもしれませんが、仕事のプロセスを個人に任せる社風なので働きやすいですね。

ただ、私が入社した時点では「裁量はあるのに活かし切れていない社員」が多かったと思います。ミーティングが少ない、商談が少ない、コミュニケーションが少ない。会議室の予約の少なさから、そういう課題は見て取れました。

――それを中途入社の平田さんが変えていったのですね。やっぱり外部の視点って大事です。

自分から手を挙げて何かをやろうという社員が多くなかったので、まずは自分が見本になるように努めました。思い出すのが、液体塩こうじを売る時の試食販売です。当時は試食販売をすべて外部のパートナー会社に任せっぱなしで、社員が実態や実績を把握できていなかったんですよ。そういった状況を変えるべく、実際に現場に立ったり、「いつ、どこで、どれくらい売れたか」など試食販売全体を管理したりするところから、私が率先して始めました。

――組織の構造やマーケティングの仕組み自体を大きく変えたりしたのでしょうか?

いえ、特に変えていません。初期は塩こうじについて「いかに社員に興味を持ってもらえるか」に注力しました。「塩こうじだけについて話し、みそについては話さない」というルールの「塩こうじ会議」という部署横断ミーティングを始めたんです。まず興味を持って調べなければアイデアなど何も出てこないですからね。そうこうしているうちに少しずつ結果が出始め、社員たちも「新規開拓とはこういうものか」「こうしたら結果が出るのか」と理解・納得して進めるようになっていったと思います。

――競合ブランドと比べ、御社の商品数は多いですか?少ないですか?

「多い」「少ない」の基準は難しいところですが、基本的には新しい商品を出していきたいという考えです。オリジナリティの高い商品は積極的に出していくようにしています。

――過去にうまくいかなかった商品があれば教えてください。

記憶に残っている商品としては、即席みそ汁の「トマみそ汁」があります。「みそ汁が飲みたい」という層には、「これじゃない感」が出てしまったのでしょうね。即席みそ汁の棚ではなく、スープ類の棚に置けば良かったのかもしれません。

――ユーザーインタビューや定量調査などは行っていると思いますが、それらをどのように活用しているのでしょうか?

新商品の開発や改善に関しては、商品企画部門の立案で月に1回、商品会議を行っています。私や社長も参加していて、そこで商品について議論し決裁を行っています。おっしゃられたように各種調査は実施していますが、何でもデータ、データ、データでやろうとすると時間もかかるし、社員への負担も大きくなってしまう。なので、そこはスピード感とのバランスを見ながら活用していく方針です。

「みそメーカーがジェラート」という意外性で勝負

――みそ市場の購買層を新たに増やしていく取り組みもされているのでしょうか?

はい。「追いこうじみそ」という新商品を発売しており、その商品の売上が伸びています。今後も、新しいみその商品開発にトライしていきます。

――そこをけん引するのが、新しいエースの「液体塩こうじ」。

はい。本日のC-NAPSさんの取材もそうですが、「液体塩こうじ」が新聞や雑誌、Webメディアのパブリシティをどう獲得していくかが大事になると思っています。先日も料理研究家として活躍されているリュウジさんの「液体塩こうじ公式アンバサダー」就任発表会をやったばかりで、多くのメディアが取材してくださいました。

――私も関連記事を読みました。ちなみに、最近で反響があった企画やコンテンツ、広報ネタにはどんなものがあるのでしょうか?

「ハナマルキ醸造 麹 研究室」という新しいブランドを立ち上げ、そのブランドからユニークな商品を出してPRしています。昨年には、そのブランドのキッチンカーも作りました。最近では、塩こうじを使ったジェラートやエール(アルコールドリンク)を商品化し、都心を回ってキッチンカーで販売するという企画を実施しています。

「ハナマルキがジェラート?アルコール?」という意外性もあり、メディアネタとしては良かったと思います。

――それは確かにメディア受けしそうですね。「みそメーカーがジェラート」という意外性だけでなく、御社の技術力や発想力が一度に伝わるいい企画です。

「ハナマルキ醸造 麹 研究室」には「ハナマルキの技術力をアピールしたい」という目的もあって、そういう意味ではエールやジェラートはいいPRになると思います。また、実際に商品にすることで塩こうじの使い方を認知してもらう、という目的もあります。おいしいジェラートやアルコールが塩こうじで作れると分かれば、お客様に可能性を感じてもらえるのではないかと。

――ハナマルキの価値を感じてもらう上で、とても効果的なプロジェクトですね。「ハナマルキ醸造 麹 研究室」は平田さんのアイデアですか?

3~4年前くらいから社内で、「こんなブランドがあったらいいな」という構想がありました。具体的な着地イメージについては、協力会社さんが自主的に提案してくれて。じゃあやってみましょうという流れになったんです。

――機動力があるというか、経営判断に柔軟性がありますね。

規模もそんなに大きくない会社ですから。一人ひとりの名前や顔が分かるくらい経営陣と社員の間はコンパクトなので、機動力はありますね。そして、過去にこだわらないという社風も特長です。

――レシピコンテンツの活用は食品メーカーのプロモーションの王道ですが、何か取り組んでいることはありますか?

塩こうじは汎用性の高い調味料で、あらゆる料理に使えます。なので、レシピはいくらでも開発できます。今ではホームページに掲載しているレシピが800くらいになりました。発信の取り組みだと、パートナーさんと連携して開発したレシピをSNSで発信してもらうというインフルエンサーマーケティングをやっています。

――ベーシックな施策に見えますが、切り口や見せ方に“他とは違う感覚”を感じました。そういった独自の差別化は、どこまで意識して設計されているんですか?

宣伝広報も「差別化」を重視していて、他社がやっていない自社オリジナルにとにかくこだわっています。

――具体的に他社がやっていないことで、今後取り組みたいことはありますか?

「ハナマルキ醸造 麹 研究室」を軸に、液体塩こうじをテーマにした新しいことを仕掛けていきたいです。塩こうじで液体タイプの商品を出しているのは当社だけ。まだまだ塩こうじ自体の認知が広がり切っていないので、ポテンシャルはあると思っています。

――新しい市場の開拓という意味で、海外はどうなのでしょう?

海外では塩こうじに注力しています。大きな可能性を秘めているマーケットですね。液体塩こうじは当社オリジナルの調味料で競合がありませんから、開拓するのみ。採用事例も続々と出てきているので、これからがとても楽しみです。

2023年には、新たに粉末タイプの塩こうじも開発しました。これから海外の塩こうじ事業は、「液体」と「粉末」で仕掛けていきます。

――海外ではどのような宣伝活動をしているのですか?

フランス、イタリアの三ッ星シェフに、液体塩こうじのアンバサダーになっていただいています。シェフのインタビュームービーやパンフレットを作成し、それを海外の営業活動、展示会で使用しています。海外市場はこれからさらに成長していきますので、宣伝手法も今、いろいろ考えているところです。

――最後に、この記事を読んでくれているマーケターやブランドマネージャー、クリエイターの方にひと言お願いします。

マーケティング担当の社員には、「何を目的にこの仕事をやっているのか」を常に問いかけています。とかく「広報宣伝することが目的」になりがちですが、そうではなくあくまで「売上や利益を増やすことが目的」です。であれば、どういう広報宣伝手段を採れば売上・利益を獲得する確率が上がるのか考えよう――といったアプローチですね。

私は、もう25年ほど宣伝広報の仕事に携わっていますが、長続きしている理由は「宣伝広報という仕事が好きじゃないから」かもしれません(笑)。会社の売上・利益を上げるための手段、一つのポジションとしか捉えていないんです。だからこそ、「経営のために宣伝広報をどう動かしていくべきか」という本質を見極められたのだと思います。好き・嫌いはさておき、そういう「一歩離れた視点」は必要な気がします。

――物事を「少し引いた視点」で捉えることでより本質的な判断ができるというお話、非常に示唆に富んでいました。マーケットをゼロから育ててきたご経験が、これからの挑戦にも生きていくのだと思います。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ