Interview

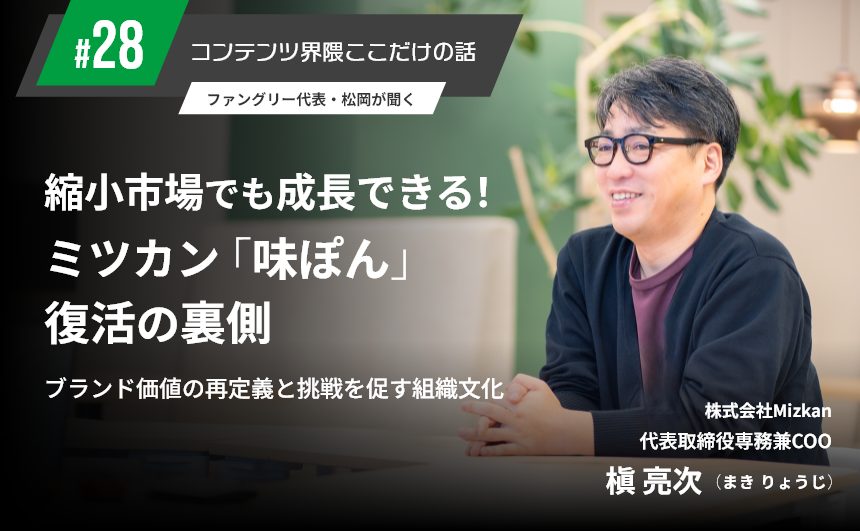

# 28

縮小市場でも成長できる!ミツカン「味ぽん」復活の裏側|ブランド価値の再定義と挑戦を促す組織文化

株式会社Mizkan

代表取締役専務兼COO

槇 亮次(まき・りょうじ)

コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。

【コンテンツ界隈ここだけの話】第28話は、「味ぽん」や「〆まで美味しい鍋つゆ」などの調味料をはじめ多彩な食品を手がける株式会社Mizkan Holdingsの執行役員、株式会社Mizkanの代表取締役専務兼COO・槇亮次さんをゲストにお招きします。

人口減少などにより、やや縮小傾向にある国内の調味料市場において、ブランドの「独自価値(UAV)」を再定義したミツカン。看板商品である「味ぽん」の売上をV字回復させた手法や組織文化について、キーマンの槇さんに詳しくお聞きしました。

株式会社Mizkan

代表取締役専務兼COO

槇 亮次(まき・りょうじ)

1999年に京都府立大学を卒業後、ネスレ日本株式会社に入社し、長年にわたりマーケティング分野でキャリアを積む。2023年3月、株式会社Mizkan Holdingsの執行役員、株式会社Mizkanの取締役マーケティング本部長に就任。2025年3月に株式会社Mizkan Holdingsの執行役員、株式会社Mizkanの代表取締役専務兼COOに就任。ブランドの「独自価値(UAV)」を再定義する戦略で「味ぽん」の業績V字回復を牽引するなど、同社のマーケティング変革と組織育成に手腕を発揮している。

縮小市場でも再成長は可能。ミツカンCOOが語る3つの成長戦略

――槇さんは新卒でネスレにご入社され、グローバルな環境でキャリアを積まれた後、2023年にミツカンへジョインされたと伺いました。このキャリアチェンジの背景や、ミツカンという企業に惹かれた理由についてお聞かせいただけますか?

私はキャリアを通して、常にお客様、つまりエンドユーザーの方々にどうすれば喜んでいただけるかを一貫して考えてきました。その文脈でミツカンという企業を見たときに、企業理念である2つの原点が私の心に強く響いたんです。

ひとつは「買う身になって まごころこめて よい品を」。これはまさに、私の信条であるエンドユーザーファーストの精神そのものです。そしてもうひとつが、「脚下照顧に基づく現状否認の実行」。これは、足元をしっかり見つめて自らを省みた上で、現状に満足せず常に変革を恐れないという強い意志を示す言葉です。伝統を大切にしながらも、決してそれに胡坐をかくことなく、より良い未来を目指して変わり続けるといった両輪のバランスに感銘を受けました。

――なるほど、お客様への真摯な想いと変革への意欲。その2つが槇さんの価値観と深く共鳴したのですね。

はい。それに加えてミツカンの歴史を調べていく中で、その「現状否認」を実際に実行してきた企業としての胆力にも心を打たれました。例えば、ミツカンはかつてハンバーガー事業(※)に挑戦し、最終的に撤退したという過去があるのですが、ご存知ですか(笑)?

※1971年にハンバーガーショップ「ハンダス」をスタート。ハンバーガーショップは当時、時代の最先端を行く注目のビジネスだったため、独自のノウハウで東京都内を中心に展開。徐々にその成果を見せ始めていたものの外資勢力との競争が厳しく、およそ10年後に事業撤退した

.jpg)

――ミツカンがハンバーガーですか?……それは知りませんでした(笑)。

ほかにも、今でこそ当社の事業の中核を担う納豆事業も、スタート当初は売上が伸び悩み、大変な苦労があったと聞いています。普通なら、売上が伸び悩んだ時点でその事業の継続を諦めてしまうかもしれません。しかし、短期的な成功や失敗に一喜一憂するのではなく、「これは本当にお客様のためになるのか?」という一点を問い続け、長期的な視点で市場と向き合いながら事業を育てる力がミツカンにはありました。このような姿勢に本質的な企業としての強さを感じ、ここで自分の力を試してみたいと強く思ったんです。

――現在、槇さんはミツカンの国内事業のCOO(最高執行責任者)、そして代表取締役専務というポジションに就かれていますが、具体的な役割や事業内容について詳しく教えていただけますか?

私は日本事業におけるフロントオフィス全般、つまりお客様との接点となる部分のほとんどを管掌しています。具体的には商品の企画開発からブランディングまでを担う「マーケティング」、原料や資材の調達を与る「仕入」、質の高い製品を形にする「生産」、それをお客様のもとへ届ける「物流」、そして販売の最前線である「営業」、生産から得意先迄の需給を管理する「SCM(サプライチェーンマネジメント)」、企業としてのメッセージを発信する「コミュニケーション」、そして国外への輸出を軸にした海外事業を司る「アジア統括」までが私の担当範囲です。

――人事や財務系以外はほぼ全部ですね(笑)全体の売上構成としては、やはり日本が中心なのでしょうか?

ミツカングループ全体の売上構成でいうと、実はグローバルでは北米市場がトップになります。私が担当する日本国内の事業(株式会社Mizkan)では、ご存知の通り「味ぽん」のような調味料から、「金のつぶ」ブランドの納豆といった加工食品まで、非常に多様な製品(マルチプロダクト)を扱っています。こうした多岐にわたる市場や製品群をどう整理し、それぞれに最適なマーケティングやブランド戦略を構築していくか、ということが常に問われていますね。

――国内事業を取り巻く現在の市場環境については、どのように捉えていらっしゃいますか?

当社の主戦場である調味料市場は、人口減少や少子高齢化などによってやや縮小傾向にあります。市場自体が小さくなっていく状況でどう成長を描くか、という大きな挑戦に直面している状況です。

――グローバル市場は成長していますが、国内は厳しい状況ですね。昨今の物価高の影響も影響がありそうです。

はい。おっしゃるとおり、人口減と「タイパ」志向による調理離れに加えてここ数年の急激な物価高がトリプルパンチとなり、調味料の市場は厳しい状況となっています。物価高に関しては生活防衛意識、つまり「コスパ」志向を高め、3~4人以上の世帯では若干手作りの意識が回復しています。一方で共働き率は7割程となっており、従前からある「タイパ」志向も継続している状況です。コスパとタイパが両立し、価格次第では食材を一つひとつ買って調理するよりもお惣菜や冷凍食品を選ぶ、あるいはそもそも家庭の食卓に並ぶ品数が減るといった構造的な変化が起きています。

――市場の縮小と消費者のライフスタイルの変化という、二重の課題に直面しているわけですね。

私が入社した2023年、「まず社員の生の声を聞きたい」と思い、100名のメンバーと30分ずつ1対1で対話する機会を設けたのですが、そこで最も多く聞かれたのが、まさにビジネスの将来に対する不安の声でした。「人口は減っていくし、人々は料理をしなくなる。自分たちの調味料ビジネスは、この先どうなってしまうのでしょうか」と。

――現場の声を相当な時間をかけて拾っていったんですね。槇さんとしては当然勝算があったんだと思いますが。

そうですね、当初門外漢だった私から見るとそこに大きな不安は感じませんでした。むしろ「伸びしろがあるんじゃない?」と。彼らが心配していたのは、あくまで「家庭内」における調理市場の縮小です。ならば、視点を変えて「家庭外」、つまり「中食」や「外食」といった分野に我々の技術や製品を活かす道があるのではないか、と。固定観念に捉われず視野を広げれば、まだまだ打つ手は無限にあると感じていました。

――そうしたポジティブな視点を、どのように具体的な成長戦略に落とし込んでいったのでしょうか?

まず大前提として、お客様の変化に徹底的に向き合うことです。メインターゲットは、かつて日本の標準だった「4人家族(世帯)」から「単身世帯」や「2人世帯」へシフトしていきました。ターゲットが変わったことで、お客様が商品に求める価値や使い方も変わってきます。この変化にしっかりとチューニングを合わせていく。たとえ市場全体が落ち込んだとしても、お客様のニーズを的確に捉えていけば、シェアを上げていくことは十分に可能だと考えました。

――具体的な戦略についてもお聞かせいただけますか?

私がミツカンのCOOに就任してから強力に推進していることは、大きく3つの柱に集約されます。ミツカンでは多くのNo.1ブランドを持っていますが、未来に向けてさらに進化・成長するためには、全社的なマーケティング能力を強化する必要があると考えました。その上で、顧客のインサイト(深層心理)を起点とした戦略立案に長けたBloom&Co.さんにパートナーとしてご協力いただくことにしたのです。

――変革のために外部コンサルの知見を取り入れることを決断されたのですね。具体的にどのような戦略として進められているのでしょうか?

その取り組みを具体化したのが1つめの柱、ブランドが持つ「独自価値(Unique Asset Value = UAV)」を徹底的に探索し、創造することです。そして2つめの柱が、お客様とのコミュニケーションのあり方を根本から見直すこと。特にSNS時代におけるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の力を活用した、「ULSSAS(ウルサス)」(※)のような新しいコミュニケーションモデルを参考にすることです。

※SNS時代に適した購買モデル。SNS上のUGCを起点に購買行動サイクルを回せるため、コスト削減や新規顧客の創出に有効とされている

――なるほど。「価値の再定義」と「伝え方の変革」、その両輪が重要だということですね。3つ目の柱はどのようなものでしょうか?

最初の2つを土台とした上で「徹底してちゃんとしたものを作る」という、メーカーとしての原点に立ち返ることです。やはり、提供すべき価値(UAV)が明確に定まっていないと、本当に良いモノづくりはできません。ミツカンには長年培ってきた高い技術力があります。時代によってお客様が求める価値が変わっていく中で、その技術力をどう発揮すれば喜んでいただけるのか。この考え方を軸に事業を展開しています。

「味ぽん」はなぜ復活した?UAVで価値を再定義する具体的手法

――非常に明快な3つの戦略ですね。とくに最初の「UAV」というキーワードが全体の鍵を握っているように感じます。このUAVの考え方を適用した具体的な成功事例について、詳しく教えていただけますか?

最も象徴的な事例が、昨年(2024年)に発売60周年を迎えた看板商品「味ぽん」の再成長です。これはUAVの考え方に基づき、「ブランド価値を今一度見直そう」というプロジェクトに取り組んだ成果が、明確に数字となって表れたケースだと考えています。

――「味ぽん」というと、ロングセラー商品でありミツカンの代名詞とも言える存在ですよね。ロングセラーであるがゆえの課題もあったのでしょうか?

長年愛されてきたからこそ、ブランドイメージが良くも悪くも「味ぽん=鍋物用のポン酢」という認識で固定化されてしまいました。ですが、昔のように家族みんなでひとつの鍋を囲むというシーンは減っています。このことから、我々はこれまで得意としてきた「この季節には、このメニューを食べましょう」といった、メーカー側から提案するコミュニケーションスタイルに限界を感じ始めていました。ライフスタイルが多様化し、個人の好みがどんどん細分化されていく中で「これまで主流だったメニューは万人が作る(食べる)ものではなくなった」という課題に直面したんです。

――確かに、特定のメニューを提示するやり方が時代に合わなくなってきたというのは分かります。そこでどのように価値を見直したのですか?

2023年の夏から半年以上の長い時間をかけて徹底的にUAVの探索を行い、味ぽんが持つ本質的な価値を再定義しました。そして生まれたのが、「ぽんぽん広がる」という新しいUAVです。

――キャッチーで覚えやすい言葉ですね。具体的にはどのような価値を定義されたのでしょうか?

これは「いつものあなたの好きなメニューに味ぽんをかけるだけで、さっぱりと手軽に味変を楽しめますよ」という、まったく新しい価値提案となりました。餃子、唐揚げ、焼き魚、サラダといった日常の食卓のメニューに対して、プラスワンの価値を提供する存在へと味ぽんの役割を変えたのです。このUAVに基づき、テレビCMもさまざまな料理に「ぽんぽん」と味ぽんをかけて楽しむというコンセプトへ刷新しました。

この戦略転換が功を奏し、味ぽんは昨年から再び力強い成長軌道に乗っています。

――私を含め、家族も味ぽんユーザーなのですごく分かります。唐揚げや餃子を筆頭に、ハンバーグや丼モノなど、色々な料理の味変に使っています。

他の商品で言うと、鍋つゆが好調ですね。鍋つゆは「寒くなったら買う」という、いわば天候や季節に左右される商品で、ビジネス上のコントロールが極めて難しいという長年の課題がありました。また、スーパーの売り場に行けば同じような種類の鍋つゆが棚にずらりと並んでいて、その中で我々の商品を選んでいただくのは至難の業です。そこで、ソーシャルメディアでの細かい情報発信よりも、テレビにおけるPRを重視する戦略に切り替えました。

――確かに、鍋つゆの差別化はいわゆる「地上戦」では難しそうですね。具体的にはどのような施策を?

棚に並んでいるだけでは伝わらない、「なぜミツカンの鍋つゆが美味しいのか」という味へのこだわりや開発の苦労話を、一種のエンターテインメントとして視聴者に伝えることを目指しました。情報番組などに開発担当の社員が自ら出演したり、取材を受けたりして、商品に込めた熱い想いを語ったんです。このような取り組みの結果、昨年冬のパブリシティは格段に増え、それがお客様の指名買いにつながりましたね。

――来店する時点ですでに顧客の頭の中では勝負がついている状態を作る、 という「空中戦」にリソースを集中されたわけですね。

おっしゃる通りです。ほかにも、昨年公開された映画「グランメゾン・パリ」とのコラボ鍋つゆも販売し、実際の「モノ」として消費者に届けることで価値表現することにも注力しました。

「どんどん転んでください」。挑戦を支える組織・文化・テクノロジー

――UAVの探索から商品開発、そしてコミュニケーションまで、一貫した戦略をこれだけダイナミックに実行しようと思ったら、それを支える組織のあり方も非常に重要です。槇さんがミツカンのCOOに就任されてから、組織の面で変えたことはありますか?

体制そのものに関して、私が大きく手を入れた部分はありません。ミツカンにはもともと、ブランドマーケティングの優れた仕組みがありました。ぽん酢や鍋つゆ、納豆といったブランドごとに、ブランドマネージャーが存在しています。私が少し手を加えたのはその関わり方、つまりコミュニケーションの部分です。

――とても興味深いです。

私が奨励しているのは「マーケティングプロセスの内製化」です。ユーザーの嗜好がこれだけ多様化し、変化のスピードが目まぐるしい現代において、外部の代理店にすべてを委ねるのではなく、社内に知見を貯めて小回りが利く体制を築くことが迅速かつ的確な対応につながると考えています。専門家の力を積極的にお借りすることもありますが、基本的なプロセスは自分たちで回せるように、そのリソース配分を意識しています。

――どこまでを内製し、どこからを専門家にアウトソースするのか。同じような課題を抱えている企業は多いと思います。もう少し詳しくお伺いしたいです。

先ほどの味ぽんのUAV探索プロジェクトで言えば、その概念の理解を促すため、Bloom&Co.さんにご協力いただいたセッション自体をオープンにして社員なら誰でも見られるようにしました。その結果、味ぽんチームの成功事例を見た鍋つゆのブランド担当者が「自分の担当商品ではこのステップが応用できそう」と自発的に学び、実践できるような環境が生まれています。

――なるほど。実際に、部署内の連携はスムーズになりましたか?

そうですね。モノづくりを担う技術系のチームと価値創造を担う企画部門の両者がUAVという共通言語を持つことで、これまで以上にスムーズに連携できるようになったと感じています。

――それは素晴らしい仕組みですね。そうした新しい挑戦を組織全体で促すために、他に意識していることはありますか?

私は社内で「どんどん転んでください」と繰り返し発信しています。私が若い頃は多くの物事が属人化していて、一度失敗するとその原因が曖昧なままいつの間にか終わってしまうこともよくありました。ですが、現代はさまざまなものがデータで「見える化」されていて、うまくいかなかった理由も後から客観的に分析しやすくなっています。

――現代における失敗は、データという形で再利用できる「情報資産」でもあります。

はい、思考を広げたり深めたりするチャンスが無数にある現代の方が、マーケティングスキルは格段に上がりやすい。だからこそ、失敗を恐れずに挑戦してほしいと思っています。

──UAV(独自価値)を共通言語に、データに基づきブランド価値を再定義していく。その戦略の鮮やかさに感銘を受けました。また、「どんどん転んでください」という言葉に象徴されるように、伝統を重んじつつも挑戦を奨励する文化がミツカンの再成長を支えるエンジンなのだと感じました。今後の次なる価値創造にも期待しています。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ