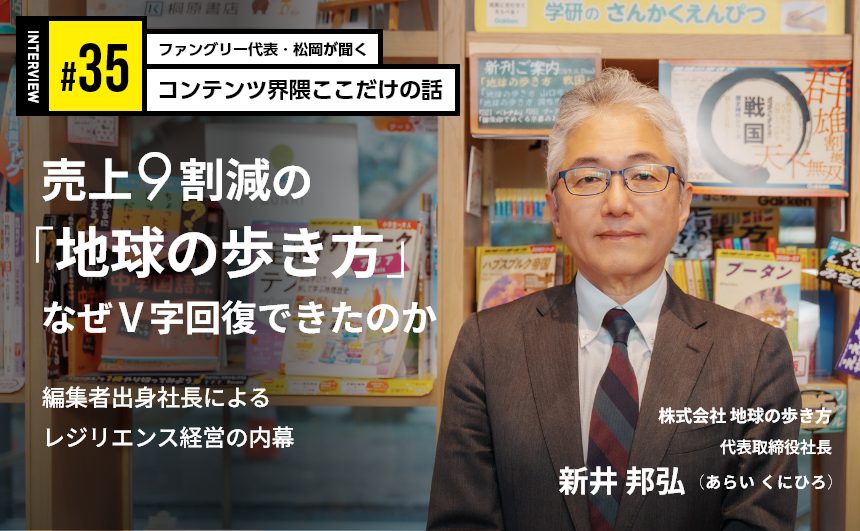

Interview

# 35

売上9割減の「地球の歩き方」はなぜV字回復できたのか|編集者出身社長によるレジリエンス経営の内幕

株式会社 地球の歩き方

代表取締役社長

新井 邦弘(あらい・くにひろ)

コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。

「コンテンツ界隈ここだけの話」、第35話のゲストは、1979年の創刊より個人旅行のバイブルとして親しまれてきた『地球の歩き方』シリーズを発行する株式会社地球の歩き方の代表・新井邦弘さんです。

新型コロナウイルス感染症がもたらしたパンデミックは旅行業界を直撃し、海外旅行を主戦場とする『地球の歩き方』は事業存続の危機に陥りました。主力商品の市場が、ある日突然ゼロになる──経営者として、これほど恐ろしいシナリオがあるでしょうか。

文字通りの「危機的な状況」を脱して、『地球の歩き方』はどのように立ち直っていったのか。業績のV字回復を主導した新井さんに、激動の舞台裏や独自のブランド戦略、そしてこれからの展望について詳しく伺いました。

株式会社 地球の歩き方

代表取締役社長

新井 邦弘(あらい・くにひろ)

1965年生まれ。大学時代にバックパッカーとして世界各国を旅し、卒業後の1990年に株式会社学習研究社へ入社。月刊ムー編集部、歴史群像編集部などで雑誌編集に従事し、編集長、事業室長を歴任する。2015年に株式会社学研ホールディングスへ転籍し、グローバル戦略室長に就任。2020年、『地球の歩き方』の事業譲渡による新会社設立に伴い、代表取締役に就任。コロナ禍における多角化戦略で業績をV字回復させた手腕が高く評価されている。

驚きと運命的な喜びを感じた、「まさか」の事業譲渡

――新井さんは『地球の歩き方』をV字回復させた立役者として多くのメディアに登場されていますが、プロパー社員ではないんですよね。はじめに、このあたりの背景を簡単に教えていただけますか?

そうなんです。もともと学研ホールディングスの母体である学習研究社に新卒で入社し、『地球の歩き方』とは2020年の事業譲渡のタイミングで初めて関わることになりました。

――新井さんは、もともと学研では編集畑からキャリアをスタートさせています。関わってきたジャンルは、旅行とはまったく別ですよね?

はい。学習研究社に入社したのが1990年で、最初の配属先はオカルト雑誌として知られる『ムー』編集部でした。その後は歴史雑誌『歴史群像』編集部などを経て、編集長や事業室長といったマネジメント職を含め、40過ぎまでは一貫して編集畑の人間としてキャリアを積んできました。

転機となったのは、2014年頃の人事異動です。当時、学研グループ全体の方針として「海外展開を強化しよう」という動きがあり、出版事業のグローバル推進担当を経て学研ホールディングスのグローバル戦略室へ転籍することになったんです。そこでは足掛け7年ほど、学研グループの豊富な出版コンテンツや塾事業といった教育サービスを海外に輸出することをミッションとしていました。

――転籍後は「メディア」のマネジメントではなく、より大きな「事業」のミッションに関わってきたわけですね。

はい。ですが私は教育系の出版物すら手掛けたことはなく、ましてや塾事業についてはまったくの門外漢。海外戦略どうこう以前に、まずは教育コンテンツや塾事業のノウハウを理解するところから始める必要がありました。加えて学研グループは介護事業もひとつの柱としており、介護サービスの海外展開や外国人介護人材の育成といったテーマもあって、本当に苦労の連続でしたね。その後、海外子会社の設立や撤退、あるいはM&Aなどにも関わるようになりました。

――そこから事業譲渡につながると。

その後、ダイヤモンド社の子会社であるダイヤモンド・ビッグ社が発行していた『地球の歩き方』はコロナ禍の影響で事業継続が困難になり、2020年11月に学研グループへの譲渡が決まりました。そして、翌2021年の1月から、新会社として再スタートすることになったという流れです。

――メディア事業の譲渡では吸収合併するケースが一般的だと思いますが、今回はあえて別会社化されていますよね。どういった経営判断があったのでしょうか?

実は私、この事業譲渡には関わっておらず、その話が来た時はもうほとんど(就任が)決まっていたぐらいの感じでした。「えっ、『地球の歩き方』がウチに来るんですか?」といった感じで(笑)。

企業としてブランドを残した理由は、従来の編集スタイルや企業マインドなどを引き継ぎながら、『地球の歩き方』というブランドが持つ価値やカルチャーを守りつつ、事業を再構築していくためですね。

――あえて親会社とは異なる「独立性」を維持したかったということですね。そこで新社長として白羽の矢が立ったのが、新井さんだった。

「編集という仕事が分かり、経営が分かり、海外事業についても分かる人間はいないか」という話になり、私が候補に挙がったと聞いています。私自身、学生時代はバックパッカーをしていて、『地球の歩き方』のヘビーユーザーでもありました。なので、その話を聞いた瞬間は驚きとともにどこか運命的な喜びも感じましたね。

――新会社のスタートとなった2021年1月といえば、コロナ禍の真っ只中です。海外渡航は制限され、ガイドブックの需要も激減していた時期かと思います。経営者として、かなりハードな船出だったのではないでしょうか。

正直に言えば、状況は最悪でした(笑)。海外に行く人がほとんどいないので、本を出しても売れない。そしてもちろん、編集者は取材にすら行けない。まさに「売るものがないし作ることもできない」という八方塞がりの状態です。

事業譲渡の決定から新会社のスタートまで、準備期間は1ヶ月半ほどしかありませんでした。2021年1月5日、新オフィスとなる学研ビルにスタッフ全員で集まった初日までは、引っ越し作業や旧社の倉庫から引き取った在庫に新しい管理用のバーコードシールを貼る作業などに追われていたと記憶しています。

――在庫があるビジネスの事業譲渡はめちゃくちゃ大変でしょうね。現場の混乱や不安も想像に難くありません。

あまりに忙しすぎて、何をしていたか覚えていないくらいです。しかも、移籍してきた社員たちは未曾有のパンデミックで慣れ親しんだ会社が解散し、自身の立場がどうなるかも分からないという、計り知れない不安と心労を抱えていました。重苦しい空気が充満する中でのスタートでしたね。ただ、お客様には滞りなくサービスを提供し続けなければなりませんから。

――モチベーションが低下しているどころか、アイデンティティすら揺らいでいる状態。そんな組織に対し、新社長としてどうアプローチしたのですか?

最初に意識したのは、「社員の前で企業買収という言葉を使わない」という点です。我々は「グループイン」という言葉をよく使いますが、あくまで「新しい仲間として迎え入れる」という姿勢を徹底しました。

最初の挨拶では、私が「経営のプロ」として乗り込んできたわけではなく、もともとは皆さんと同じ編集者であり、かつては『地球の歩き方』のヘビーユーザーだったという事実を伝えました。それによって少しでも警戒心を解き、同じ目線で話ができる人間だと感じてもらいたかったからです。

――「理解者」であると示す。襟を開いてもらうには必要な第一歩ですね。

そして何より強く伝えたのは、『地球の歩き方』というブランド自体が陳腐化したわけではないということです。今回の危機はあくまで外部環境による不可抗力であり、ブランドの価値が毀損したわけではない。SNSを見れば、「復活を待っている」「無くならないでほしい」といった声があふれていました。そのような味方がいることを伝え、「今はつらいけどパンデミックは必ず終わる。その時が来たら人々はまた必ず旅に出るから、それまで何ができるかを前向きに考えよう」と社員を鼓舞しました。

「海外に行けない」を逆手に取った企画が新たな収益の柱に

――取材にも行けない中でどのようにしてコンテンツを生み出し、事業を継続させたのでしょうか?

まず着手したのが、手元にあるアセットの活用です。取材に行けないなら、過去40年以上にわたって蓄積してきた膨大なデータや写真を使って、デスクワークだけで完結できる本を作ろうと考えました。その第一弾として生まれたのが、『旅の図鑑シリーズ』です。『世界のグルメ図鑑』とか『世界のすごい巨象』といった、蓄積してきたコンテンツにテーマで横串を刺したシリーズですね。

海外取材ができない中でのもう一つの突破口が、『地球の歩き方 国内シリーズ』でした。実は、最初の国内版である『東京』は、コロナ前から東京五輪の開催に向けて企画されていたものでした。「海外ガイドブックの視点で東京を深掘りする」というコンセプトのいわば“お祭り企画”だったのですが、コロナで五輪開催が延期になり宙に浮いていたのです。「海外に行けないならせめて国内のマイクロツーリズムを楽しんでもらおう」と割り切って2020年9月に出版したところ、これが予想外のヒットとなりました。

――「苦肉の策」が、潜在的なニーズを掘り起こしたわけですね。その手応えが、『京都』『沖縄』『北海道』といった続刊を後押ししたと。

はい。『地球の歩き方』のフォーマットとコンテンツ制作のノウハウを踏襲しつつ、さまざまなエリアの地元愛を掘り下げていきました。最近では『北九州市』『世田谷区』『杉並区』といったより狭いエリア(狭域版)にも挑戦していますが、地元の熱量が高いエリアなら人口規模にかかわらず出版物として成立することが実証できています。

――これまでのガイドブックは「外から来る人が買うもの」でしたが、「地元の人が買うもの」に変わっている。面白い現象、着眼点ですね。

おっしゃる通りです。コロナ禍以降はこれまでのガイドブックとは違ったニーズも増えていて、地元の人が「あそこのお店は載っているのかな?」とチェックするために買って行かれるケースも多くあります。

――国内版だけでなく、『ムー』や『ジョジョの奇妙な冒険』とのコラボレーションも大きな話題を呼びました。これらはどのような経緯で実現したのですか?

『地球の歩き方 ムー』は、私がかつて『ムー』編集部にいたという縁から生まれた企画です。「世界のミステリースポット」という切り口なら、過去の取材データや『ムー』ならではの独自情報・独自視点を掛け合わせることで、現地に行かなくても面白い本が作れるのではないかと。

一方、『ジョジョの奇妙な冒険』とのコラボは、社内の“ジョジョ好き”編集者が「いつかやりたい」と温めていた企画です。コロナ前の安定していた時期なら「そんな飛び道具は必要ない」と却下されていたかもしれませんが、背に腹は代えられない状況だったこともあり、「面白そうだからやってみよう」となりました。集英社さんに正面から熱意を伝えて実現した力作です。

――平時であればイノベーションのジレンマに陥っていたかもしれない企画が、危機的状況ゆえに突破できたと。

「ガイドブック」という体裁を取りながらも、家で読んで楽しむ「読み物」としての価値を再発見することになりました。最近では、存在していない過去の国を旅するというコンセプトの『歴史時代シリーズ』が好評です。『地球の歩き方』のフォーマットの中で、作る側がコンテンツの拡張性を感じている部分もありますし、読者の方が遊び心を持って買ってくださっているというのもありますね。

――『地球の歩き方』が学研にグループインした後、リブランディングするプランはなかったのでしょうか?

私は社長になるタイミングで、これまで40年以上続いてきたブランドをまず100%再生させたいと思いました。なので、何か別のものを加えるべきだとか、ここはこう変えたほうがいいんじゃないかといった発想はなかったですね。待ってくださっているファンの方に向けて、まずはしっかり復活させようと。

――では逆に、経営に加わり、変えた部分はありましたか?

また同じようなパンデミックが起こった際に、再び会社を倒してしまうことだけはやってはいけないと思っていました。長期トレンドとしての出版不況もあり、海外ガイドブックだけだといつか倒れてしまうかもしれない。そうならないように、レジリエンスの構築を進める必要性を感じていました。それが、先ほどお話しした国内版やコラボ企画などの出版です。

――「海外ガイドブック一本足打法」からの脱却、つまり事業の複線化によってポートフォリオの転換を図り、ブランドの新しい可能性を拓いたわけですね。

おっしゃる通りです。「図らずもそうなった」という部分もありますが、試行錯誤を続ける中で点と点が線になってどんどんつながっている感覚があります。

――ハードな状況をくぐり抜けてきたからこそ持てる矜持、とも言えそうですね。そうした方向転換に対して、社内の編集者たちのマインドはどう変化していったのでしょうか?

最初は「生き残るために何でもやる」という悲壮感もありましたが、ヒット作がいくつか出てきたことで現場の空気は一変しました。「自分たちが面白いと思った企画が読者に受け入れられた」「社会現象としてニュースになった」という成功体験が、編集者としての自信と誇りを取り戻させてくれたのだと思います。

特に、事業再生途上で潤沢な広告宣伝費が使えない中、メディアが面白がって取り上げてくれたことによるパブリシティ効果は絶大でした。これも、『地球の歩き方』というブランドが多くのメディア関係者にとって「学生時代にお世話になった」という愛着のある存在だったからこそだと考えています。

アフターコロナの『歩き方』、勝ち筋はインバウンドとAI共存

――コロナ禍が明け、「海外旅行がある日常」も戻ってきました。今後の事業戦略についてどのようにお考えですか?

おかげさまで、海外渡航者数はコロナ前の7〜8割の水準まで戻ってきています。円安の影響もありまだ完全回復とは言えませんが、今後は本丸である海外ガイドブックをしっかりと再生させつつ、コロナ禍で育てた国内版やコラボシリーズなどの新しい柱も発展させていく、そんなハイブリッドなポートフォリオ経営を続けていきます。

ただし、「成功事例だから」といって同じことを続けていくことはしません。海外に行けない時期に売れたものが、今売れるとは限らない。常に市場の変化を見極め、「朝令暮改」を恐れずに向き合っていく必要があると思っています。

――デジタル領域やインバウンド対策にも注力されているようですね。

5年後、10年後にどうありたいか。そこから逆算してロードマップを組み立てています。2、3年後のポートフォリオの変化は大まかに見えていて、全体の売上に占める紙の割合は徐々に下げていく予定です。そしてその代わりに伸ばしたいのが、デジタルやインバウンドの事業ですね。国は2030年までに訪日外国人旅行者数を6,000万人にしたいと言っており、我々もそこで確固たるポジションを取りにいきたいと考えています。

――具体的にはどんなアクションを?

『Good Luck Trip』(グッドラックトリップ)というインバウンド向けサイトを運営しています。とくに台湾市場でトップとも言える地位に成長してきたメディアですが、コンテンツを多言語化・グローバル化し、訪日外国人向けメディアとしてNo.1のポジションを狙っています。去年かなり伸びたサイトで、月間PV数は1,400万を超えました。

日本の自治体や企業と連携し、質の高い観光情報を発信することで、地方への誘客にも貢献していきたいです。

――目的地や店舗のガイドについてはGoogleマップの独壇場で、ガイドブックの競合にあたると言っていいほどさまざまなデジタルサービスが提供されていますね。

よく「Googleマップがあればガイドブックはいらない」などと言われますが、私は共存できると考えています。Googleマップは、「目的地が決まっている人」が最短ルートで行くための最強ツール。一方、『地球の歩き方』は「どこに行こうか」「そこで何をしようか」という、旅の動機づけやセレンディピティ(偶然の出会い)を提供するのに優れたメディアだと考えています。

利便性で太刀打ちできる相手ではないですが、私はそもそも戦う必要がないと思っています。編集者が取捨選択した優良な情報、これがガイドブックの価値であり本質です。スマホの画面をスクロールするより、本をパラパラとめくるほうが視認性も高く使いやすい。つまり、Googleマップがあってもガイドブックの「旅のお供」としての価値は消えないということです。

――生成AIの進化・台頭・浸透についてはどう捉えていますか?

チャンスだと捉えています。生成AIは情報の真偽を保証してくれません。対して、我々には45年間にわたり培ってきた質の高い一次情報取得力や裏取り力、キュレーション力があります。AIは一次情報を作れませんし、意思決定をするのも人間。情報の「最初のワンマイル(収集)」と「最後のワンマイル(決定)」を担うのは、やはり信頼できるメディアの役割です。

――「AIは一次情報を作れない」。非常に重みのある言葉です。

今後は、我々独自のデータベースをAIに学習させ、『地球の歩き方 AIコンシェルジュ』のようなサービスを展開したいと考えています。「一般的なAIの回答」ではなく、「我々らしい旅人のマインドを理解した提案」ができるAIです。検索連動型AI(SGE)の時代になっても、「参照元」として選ばれる信頼性の高いメディアであり続けること。それが実現できれば、AIともハッピーな共存関係が築けるはずです。

――長く親しまれてきたフォーマットやアセットを駆使しながら、事業の複線化を図る――。「危機」を「転機」に変え、V字回復を実現した新井さんが、1年先すら予測できない変化の激しい時代にどんな「次の一手」を打つのか。一人の旅行ファンとしても、これからの展開が楽しみでなりません。本日は貴重なお話をありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ