ファクトチェックとは?意味や方法、役立つツールを簡単にわかりやすく解説

コンテンツ制作においては、情報を発信する前に記載内容の真偽を確認する「ファクトチェック」が重要です。

近年、インターネットの発展により多様な情報にアクセスしやすくなった一方、中には誤った情報が紛れているケースも少なくありません。オウンドメディア運用者などのコンテンツを制作する立場であれば、とくに発信する情報の正確性を保つ必要があります。

本記事では、コンテンツ制作に役立つファクトチェックのやり方、便利なサポートツールなどを紹介します。

目次

ファクトチェックとは

ファクトチェックとは、情報が事実にもとづいているかどうかをリサーチする作業のことです。

ファクトチェックの普及や推進を行っている非営利団体「FIJ(ファクトチェック・イニシアティブ)」のガイドラインでは、ファクトチェックを以下のように定義しています。

1 本ガイドラインにおいて「ファクトチェック」とは、公開された言説のうち、客観的に検証可能な事実について言及した事項に限定して真実性・正確性を検証し、その結果を発表する営みを指すものとします。

出典:FIJ「ファクトチェック・ガイドライン」

ここでは、ファクトチェックの目的や必要性について掘り下げて解説します。

ファクトチェックの目的

ファクトチェックの目的は、いわゆる「フェイクニュース」のような誤情報やデマの拡散を防止することにあります。誤った情報が広がることで、社会的な混乱や不利益が発生することも少なくありません。

近年では、「地震の影響で動物園からライオンが逃げ出した」「感染症の影響で外国からの輸入が止まり、トイレットペーパーが足りなくなる」といった誤情報が流され、社会不安を引き起こした例もありました。

ファクトチェックによってこのような混乱を防ぐことは、経済的な損失はもちろん、健康被害、差別の助長を回避することにもつながるのです。

総務省は2024年に「デジタル空間における情報流通の健全性に関する基本理念(案)」を発表。そこでは、情報流通の健全性を確保することで自由な情報発信と多様な情報摂取の機会が保障されるとしており、さらに自由かつ責任ある発信の確保や信頼できるコンテンツの持続可能な制作・発信の実現にもつながるとしています。

このように、正確な情報の流通は民主主義の根幹を成すものであり、個人の情報リテラシー向上にも大きく貢献するものと言えるでしょう。

ファクトチェックの必要性

近年はSNSの普及もあり、インターネットにおける情報量の増加・拡散スピードは加速しています。誰でも情報発信者になれる一方で、それだけ真意が不確かな情報が溢れる世の中になったと言えるでしょう。実際、悪意のある偽情報や、差別を助長しかねないプロパガンダ(政治的宣伝)は急増しており、一般ユーザーが知らないうちに情報操作されているケースも見られます。このような不確かな情報を発信しないように注意し、常に正しい情報を発信するためにもファクトチェックは必要です。

最近では、AIを使った「ディープフェイク」と呼ばれるコンテンツも見られるようになりました。これは実際の映像や音声を加工して、本物のように見せかける詐欺を指します。著名人や政治家の画像を使って、あたかも本人が話しているような映像が配信された事例もありました。

ファクトチェックの対象

ファクトチェックの対象となる情報には、以下のようなものが挙げられます。

- 政治家や公人の発言

- 政府や自治体の発表内容

- 新聞、テレビ、ネットメディアなどの報道内容

- X、Facebook、Instagram、TikTok、YouTubeなどのSNSで拡散される投稿、画像、動画

- 個人のブログやWebサイトの情報(個人の意見や感想、価値判断、未来予測を除く)

- 広告やマーケティングにおける主張

- AIによって生成されたテキスト、画像、音声、動画

新聞や雑誌、テレビなどのマスコミでは、制作側があらかじめファクトチェックを施すケースがほとんどです。一方で、個人が発信するSNSやブログ、クチコミサイトなどではそのようなチェック体制が整っていないケースも少なくありません。そのため、信憑性が定かでない情報が氾濫している傾向にあります。

以上のことから、一個人(または一企業)としてコンテンツを作る際、参照する情報が正しいかはっきりしない場合にはファクトチェックをするべきなのです。

ファクトチェックの方法

ファクトチェックには、さまざまなステップや方法があります。ここでは、具体的な方法を見ていきましょう。

公的機関や報道機関の情報と照らし合わせる

情報の正確性に疑問が生じたら、公的機関や報道機関が発信している情報と照らし合わせてみましょう。本当に正しい情報なら、それらの機関も同じ情報を発信しているはずです。

参考になる情報源としては政府や官公庁、地方自治体、国内外の研究機関、学術論文データベース、公的な国際機関などが挙げられます。信頼度の高い報道機関なども対象になるでしょう。

注意すべきは、照らし合わせる情報源をひとつに絞らないことです。複数の信頼できる情報源から内容をクロスチェックすることで、情報の真偽を確認しましょう。

一次情報と比較する

ファクトチェックをする上で欠かせないのが、「一次情報」の存在です。一次情報とは、自分が直接したり、調査したりした情報を指します。独自の経験を経て得た情報なので、信憑性は極めて高いと言えるでしょう。具体的には、以下のようなものが一次情報に分類されます。

- 実験データ

- 統計データ

- 会議などの議事録

- 取材記録

- 報告書

ファクトチェックをする際は、可能な限り一次情報を参考にしましょう。記録や報告書に書かれた文脈やデータを確認してください。

なお、ここで注意したいのが「一次情報を元にしているコンテンツ=正しい情報」とは限らないという点です。一次情報が組み込まれていても、作為的な「切り取り」がされていたり、ないはずの情報が加えられたりといったケースも少なくありません。そのため、一次情報そのものとしっかり見比べて真意を確認するようにしましょう。

ファクトチェック専用サービスを利用する

ファクトチェックのためのリソースがない、情報の真意を確かめるスキルがない、というケースもあるでしょう。その場合は、国内外のファクトチェック専門機関や、それらが提供するデータベース、ツールを活用するという方法もあります。

例えば、非営利団体「FIJ」では「ファクトチェック・ナビ」というサービスを提供しています。ここでは、キーワードを入力すると「誤り」「不正確」といった判定と一緒に、関連記事を見ることができます。

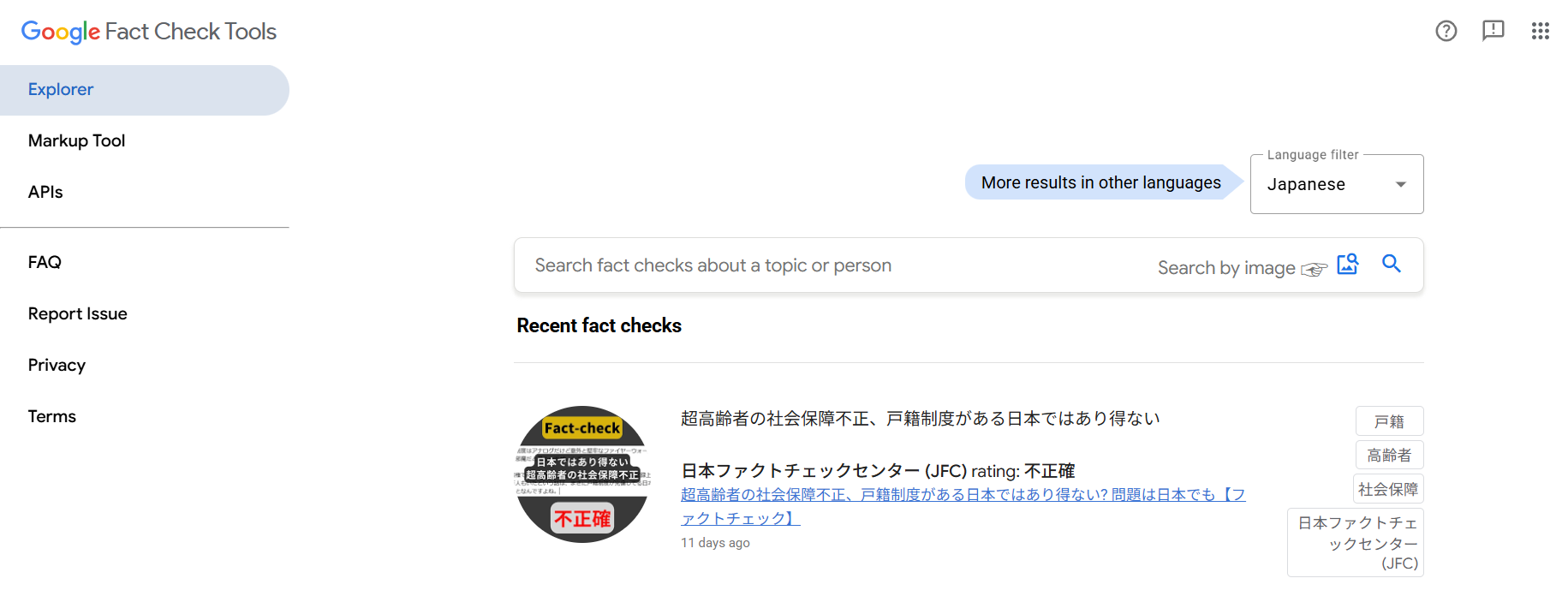

Googleでも「Fact Check Explore」というファクトチェックサービスを提供しており、記事の正確性を判定してくれます。国際的な情報に対してファクトチェックを行う際には、こちらも活用すると良いでしょう。

詳しくは「ファクトチェックができるツール・サービス」にて後述します。

ファクトチェックで確認すべきポイント

ファクトチェックは、「ただ情報を確認すれば良い」というわけではありません。ポイントを押さえ、今目にしている情報を正確に評価することが重要です。

複数のメディアで見られる事実か

特定の情報を、ひとつのメディアだけで確認するのは危険です。「有名な〇〇というメディアで紹介されているから信頼できる情報だ」と思い込んでしまうと、物事をひとつの面からしか評価できません。

仮にそのメディアが誤った情報を発信していた場合、誤った価値観で物事を判断してしまうことにつながります。そうならないよう、複数の信頼できる情報源をもとに事実を確認するようにしましょう。メディアによって報道内容が異なる場合は、なぜそうなったのか、背景には何があるのか自分から探る姿勢も重要です。

最新情報に更新されているか

私たちは、日々多くの情報を目にしています。同じ情報であっても、少し時間が経ったら内容が変わっていたということも珍しくありません。そのため、ファクトチェックをする際は情報の“鮮度”も確認するようにしましょう。とくに、情報が公開された日時、最終更新日はチェックする習慣をつけておくと安心です。

統計データや事件・事故の続報、進行中の出来事など状況が変化しやすい事象は、調査を繰り返す過程で記録が変わっている可能性もあります。そのため、古い情報が現在の状況とは異なる可能性は、常に念頭に置いておきましょう。

文章の意味が変化していないか

情報の中には引用や要約、翻訳の過程で元の文脈から内容が大きく乖離してしまうケースが少なくありません。フェイクニュースでも情報を恣意的に切り取り、発信者個人の意図やニュアンスを含むものも少なくありません。発言の一部を切り取り、発言した本人の意図と異なる印象を与えるようなニュースや動画にはとくに注意しましょう。

ほかにも、「統計データやグラフが、特定の結論に誘導するように加工されている」「皮肉や冗談が事実として受け取られる」といったケースなどにも注意が必要です。

ファクトチェックができるツール・サービス

ファクトチェック作業をスムーズに進めるために役立つツールやサービスを紹介します。

Fact Check Explorer (Google)

出典:https://toolbox.google.com/factcheck/explorer/

Fact Check ExplorerはGoogleが提供する、世界中のファクトチェック機関による検証記事を検索できるツールです。キーワードを入力すると、その情報の正確性を「誤り」「不正確」などの基準で判定してくれます。

参考になる記事も紹介してくれるので、正確性を判断するのに役立つでしょう。言語を選んで検索できることから、国内はもちろん国際的な情報を検証する際も便利です。

AIを活用

近年、AI技術を利用して情報の真偽判定を補助するツールや研究開発が進んでいます。代表例として、アメリカのOpenAI社が開発した「ChatGPT」やGoogleが開発した「Gemini」などが挙げられるでしょう。

ただし、現時点では「何でもAIに任せられる」という段階には至っていません。文脈理解の難しさや完全自動化には、AIを利用するユーザーの多くが課題を抱えている状態です。そのため、ファクトチェックの補助的なツールとして使用するのがおすすめです。

ファクトチェック・ナビ (FIJ)

非営利団体「FIJ(ファクトチェック・イニシアティブ)」は、「ファクトチェック・ナビ」というデータベースを運用しています。国内外のファクトチェック事例や、メディアリテラシーに関する情報を収集・公開しています。

キーワードを入力すると、その情報に関連する記事を一覧できます。ファクトチェックの結果を確認できる記事もあるので、トレンドになっている情報の正確性を確認する際に活用しましょう。ただし、現時点では日本の情報環境に特化している点には注意が必要です。

日本ファクトチェックセンター (JFC)

出典:https://www.factcheckcenter.jp/

「JFC(日本ファクトチェックセンター)」は、ファクトチェックのほかメディアリテラシーの普及に取り組んでいる非営利団体です。

JFCのWebサイト上では、JFCがファクトチェックした情報が記事として公開されています。記事の中では、取り上げられているトピックの正誤判定や検証結果を確認できます。

まとめ

昨今はテレビや新聞だけでなく、ネットニュースやSNSでもさまざま情報に触れることができます。情報を発信する側は「今記事や動画にしようとしている情報は本当に正しいのか?」と、一歩立ち止まって考えることが重要です。

自社でコンテンツを発信する際は、ファクトチェックができる社内体制を整えることが、正確な情報発信につながります。

執筆者

Kambe Kumiko

編集プロダクションでの勤務を経て、2018年に入社。現在はライターとして、Webコンテンツ制作に従事している。目指しているのは、「読みやすく」「分かりやすい」文章。今後は取材の数を増やし、臨場感のある記事も書いていきたい。

LATEST

最新記事

TAGS

タグ