Interview

# 29

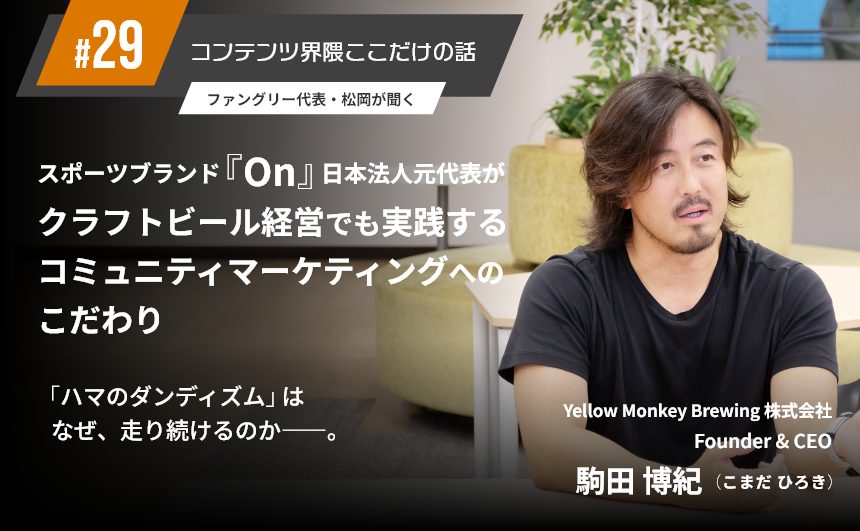

スポーツブランド『On』日本法人元代表がクラフトビール経営でも実践するコミュニティマーケティングへのこだわり|「ハマのダンディズム」はなぜ、走り続けるのか――。

Yellow Monkey Brewing 株式会社

Founder & CEO

駒田 博紀(こまだ・ひろき)

コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。

「コンテンツ界隈ここだけの話」、第29話のゲストはクラフトビール会社「Yellow Monkey Brewing」を経営する代表取締役・駒田博紀さんです。スイスのスポーツブランド「On(オン)」の日本上陸プロジェクトに携わり、同社日本法人の代表を務めた駒田さん。以前は「大嫌いだった」というランニングを通して、当時無名だったランニングシューズの認知度を高めることに成功しました。

そんな駒田さんに、オン・ジャパンでのマーケティング手法やブランド戦略、新たな主戦場となったビール市場での取り組みなどを詳しく伺いました。

Yellow Monkey Brewing 株式会社

Founder & CEO

駒田 博紀(こまだ・ひろき)

東京都大田区生まれ。大学卒業後、司法浪人を経て、スイス系商社・DKSHジャパン株式会社に就職。2013年、スイスのスポーツブランド「On(オン)」の日本上陸プロジェクトへ参画。2015年に日本法人であるオン・ジャパン株式会社を立ち上げ、2020年3月より2024年2月まで同社代表を務めた。退職後、同年5月に横浜市でYellow Monkey Brewingを開業。あだ名は「ハマのダンディズム」。

ミッションは超低予算で無名ランニングシューズを「国内トップ4」にすること

──人気スポーツブランド「On」日本法人の元代表で現クラフトビールブランド経営者という経歴がとても気になり、オファーさせていただきました(笑)。取材をお受けいただきありがとうございます。

こちらこそありがとうございます。

──「Yellow Monkey Brewing」はまだまだ新しいブランドかと思いますが、駒田さんがクラフトビールを作り始めたきっかけをお聞かせいただけますか?

Yellow Monkey Brewingの登記をしたのが2023年の9月で、活動の拠点となる「タップルーム」(横浜市)ができたのが2024年の5月です。そこから醸造免許を取るのに多少時間がかかったこともあり、実際にビールの販売を始めたのは10月でした。なので、自社商品が世に出てからまだ1年も経っていないんですよ。

──その短期間でここまでのブランドになっているのはすごいですね。どのような経緯で今の会社を立ち上げたのでしょうか?

話せばすごく長くなるのですが……いいですか?(笑)

──はい、もちろんです(笑)。

もともと、スイスの時計などを扱う商社に勤めていたんです。そこでスポーツブランド「On」のランニングシューズを取り扱ったのが縁で、日本上陸プロジェクトに参画することになりました。その後日本法人のオン・ジャパンを立ち上げ、そこで約10年間、セールスディレクターやマーケティングディレクター、そして代表を務め、退任後に「Yellow Monkey Brewing」を設立したという流れです。

──時計からランニングシューズ、ランニングシューズからビールという転換点に、だいぶ紆余曲折がありそうです。というか、もともとスポーツ畑だったわけでもないのですね。運動が好きだったりスポーツに詳しかったりしたのですか?

いいえ、まったく。小児喘息を患っていたこともあって、むしろ物心ついた頃から走ることが本当に嫌いでした。今だから笑えますが、本当は全然やりたくなかったんですよ(笑)。

──そうなんですね。では、あまり馴染みのないランニングシューズというジャンル、そしてよく知らない海外商品に知識ゼロから関わることになったと。

はい。そういう状況だったので、まず創業モデルになった「クラウドサーファー」というランニングシューズについて調べてみたんです。そこで創業者の想い、会社ができた経緯、目指すべきところなど、しっかりストーリーがあることを知りました。今でいうミッションやパーパスにあたるものですね。その内容に感動し、上司に「やります」と伝えました。

そうしたら、上司はなんて言ったと思います?「君のこれからの仕事は、Onを日本でトップ4のブランドにすることだ」と(笑)。

──すごく高いハードルですね。トップ4は、ナイキ、アディダス、ニューバランス、プーマ……ですか。

あとはアシックスとかミズノとか。そのあたりがだいたいシェアの8割を占め、ほかのブランドが残り2割を取り合っているような状態でした。Onなんてブランドは誰も知らない。そこから、「トップ4に到達するには、年間何十万足販売しなければならないのか」「それを販売するには全国に何店舗作らないといけないのか」「それをやるには、どれだけ露出すべきなのか」など、いろいろ考えましたね。

──ちなみに当時の広告・販促の予算についてはどのくらいで考えていたのですか?

イベント開催や広告・SNSの運用……会社には相当遠慮して「年間1憶5000万円の投資を3年間は続けたい」と言いました。相当遠慮して、ですよ? しかし、会社から使っていいと提示された金額は年間400万円(笑)。有名な雑誌に見開きで広告を出稿しようものなら、予算の75%くらい飛んでしまうほどの金額です。

──メディア露出などのアッパーファネルはもちろん、店のディスプレイなどのローワーファネルもその予算では難しいですね。どう打開したのでしょう?

まず全国各地のマラソン大会やトライアスロン大会にブースを出展しようと考えました。そして、自らOnのランニングシューズを履いて大会に出場しようと。購入された方、興味を持ってくださった方と一緒に走り、その様子をFacebookで発信したんです。

2013年はFacebookの利用者がmixiをようやく超えたくらいの時期で、本名で登録する文化もまだそこまで浸透していませんでした。そんな状況で、Facebookでつながってくれた方たちに「僕のストーリーを見てほしい」とお願いしたんです。ランニング嫌いの素人がトライアスロンに挑戦し、完走するというストーリーを。そのときは、2014年4月の宮古島トライアスロンをゴールにしていました。

──ブランドの体現者として、SNSで影響力を発揮していこうとしたわけですか。当時としてはだいぶ斬新な戦略ですよね。ちなみに嫌いだったはずのランニング……トライアスロンは完走できたのですか?

はい、制限時間6分前になんとか(笑)。体はもうボロボロでしたが、挑戦するストーリーを見てくれた人たちにその姿を撮られ、それをFacebookで拡散されて――。とても充実感がありました。「お客さん(見込み顧客)」が「友達」になった感覚もありましたね。

熱狂的なコミュニティが作れれば、ブランドはなくならない

──トライアスロンに参加してブランドを体現していくという戦略は、うまくいったのでしょうか?

このストーリーには手ごたえを感じていたのですが、実際にそこから商品が爆売れすることはありませんでした。会社からは「いいねが100件ついて何になるの?」「数字(業績)で示して」と言われてしまって。そんな状況の中で、会社(商社)とOn本社の契約が解除になったんです。

──おお、突然の逆境が……。日本市場からの撤退ですか。

「辞めてやろう」と思っていました。ところがある日、スイスのOn創業者から電話があったんです。「2週間後に日本に行くから会いたい」と。このままOnが日本からなくなるのは嫌だったので、千載一遇の機会だと思い、資料を作って創業者に直訴しました。「日本法人を作ってほしい。ただ、僕にはお金がないから全額出資してくれないか」と。

──結構な無理難題(笑)。

でもその甲斐あって翌年1月にスイスに呼ばれ、現地でプレゼンした結果、「ヒロキの案でいく」と決裁をもらい、オン・ジャパンを立ち上げることになったんです。正直なところ、僕は商社で結果を出せなかった担当者に過ぎない。でも、創業者が信じてくれたので、恩返ししたいという気持ちでOnを広めるミッションに時間を使いました。

──どのようなミッションだったのですか?

例えば、全国各地をひたすら巡りながら「ラン&ビール」を繰り返すというドサ回りのミッションです(笑)。これは「各地でコミュニティをつないでいく」という、今の考えの原点になった経験でもあります。

──「On」と言えば、2021年9月にニューヨーク証券取引所に上場し、テニスプレーヤーのロジャー・フェデラーが社員になったことも当時話題になりました。

2023年には上海やメルボルン、サンパウロにも海外支社ができ、会社規模はどんどん大きくなりました。月によっては高価格帯のランニングシューズで売上1位になったこともありましたね。「自分の役割はそろそろ終わりかな」と考え始めたのはその頃です。

最後の仕事として2023年3月から6月にかけて東京から福岡までランニングし、Instagramのストーリーズでグーグルマップの現在地を共有しながら各地のコミュニティにお礼を伝えるという取り組みをしました。

──コミュニティはどのように作られていったのでしょう?

コミュニティというと聞こえはいいですが、SNSのハッシュタグで「#OnFriends」と付けて発信するだけです。情報を見た仲間がたくさん見に来てくれ、一緒に走ってくれました。ゴールで泣いて喜んでくれた方もいます。大手飲料系企業さんからのスポンサードもいただきました。最後は思っていた以上に大きなフィナーレでしたし、自分がいないところで「合宿しよう」「レースに出よう」などと話している仲間たちを見て、「僕がいなくてもOnFriendsのコミュニティは存続する。ブランドもなくならない」と確信しました。

──2015年にオン・ジャパンが立ち上がった当時、Onは世界でそれなりのシェアを獲得していたんですか?

いえ、全然ですね。機能よりはデザイン寄りと見られていて、シリアスランナーからは「レースで履けるとは思えない」と言われていたくらいで。当時は、スイスやドイツでも知る人ぞ知る存在でした。

──ここまで日本でシェアが伸びた要因は何でしょう?

前提として、プロダクトが優れているのが大きかったと思います。クッション性や安定性などのテクノロジー、パッケージやWebサイトなどのデザイン、そして他の商品にはないアイデンティティが確立されていました。この3点がそろっていれば、単なるメーカーからブランドになります。後はそのブランドを、日本人の立場から補強していきました。

──代表自らコミュニティに飛び込み、メッセージを体現していった点がユニークですし、それがコアなファン作りに寄与したんでしょうね。一般的なマーケ施策に終始していたら、こうはならなかったでしょうね。

通常のマーケティング手法だとめちゃくちゃお金がかかります。予算的に僕たちにそれはできなかった。そこで活路を見出したのが、コミュニティマーケティングです。熱狂的なコミュニティを作れれば、徐々にではあるものの着実に広がっていくと信じて行動していました。

そして、「オン・ジャパンの代表は?」と聞いた時、「あのいつも走っている髭の人でしょ?」と言ってくれる人が増えました。どのブランドも、こうしたアイデンティティを体現・獲得するのに莫大なお金をかけていますが、Onはそれに取り組み、幸運なことに10年で結果が出ました。これはもう、コミュニティマーケティング……というより、支えてくれたコミュニティメンバーの勝利ですね。

ほかの業界とクラフトビールを掛け合わせる発想がすごく重要

──「On」の話が長くなりましたが、そこからどうYellow Monkey Brewingにつながっていくのでしょう?

オン・ジャパン代表としての最後のツアーの際に、現在Yellow Monkey Brewingでヘッドブルワーを務める齋藤健吾と横浜のブルワリーで出会ったんです。当時の斎藤の「完璧なビールを造る以上に、僕のビールを飲んでいる人の笑顔が見たいんだよね」という話がとても印象的で。「この人、僕と同じだ!」と思ったんです。

──運命的な出会いがあったんですね。それから、斎藤さんというビール造りの達人に投資しようと思ったと。

そうですね。ランニングシューズからビールに手段は変わっても、目的が「相手の笑顔」であることは変わりません。ある意味で証明実験みたいなものです。投資しているだけでは分からないことって、たくさんありますよね。昔と同じように体を張り、自らコミュニティに飛び込んでやってみれば面白いだろうと思って、投資を決断しました。

──知らない人からすると、「なんでビール?」となりそうですね。

そうですね。でも、今まで「ラン&ビール」でたくさんの方と乾杯してきたので、自分の中ではそんなに変わらないんですよ(笑)。

──ビジネスを戦略的に捉えての出資判断、ということではなかったと。

戦略はあるようでないです。でも、いくら細かくマイルストーンを設計しても、うまくいったりいかなかったりする。むしろうまくいくことのほうが少ないと思います。だったら、細かい戦略に走るよりは「どれだけ燃えられるか」という想い先行で動いてみようかな、というのがここまでの流れです。

──ビジネスとしてはどんな1年でしたか?

「やせ我慢」の1年でした(笑)。工場やタップルームなどの投資が莫大で、免許を取得するまではビールを湯水のように流す感覚でやっていましたね。でも、目先のコストだけ見ていてもマーケティングはうまくいかない、というのはOnでの経験から知っていたので、「早く回収しなきゃ」という焦りは特にありませんでした。

──新興のクラフトビールブランドとして、どのような価値を伝えたいと考えているのですか?

Onに所属していた当時、「アルコールと掛け合わせたメッセージの発信は良くないんじゃないか」と本社から言われたことがありました。アンヘルシーな印象を持っている人もいるから、「自分に勝つ(克つ)」とかそういう方向性のほうが良いんじゃないかと。

でも、ランフォーラン(走る楽しみのために走る)という人は実はごく一部で、そうではないランナーのほうが圧倒的に多いんです。

──なるほど。完走後のおいしいご飯、おいしいビール、仲間たちとの楽しい交流。これに尽きますね。

それなんですよ。一緒にお仕事をさせていただいているプロランナーの大迫傑さんも、大会前の重要な時期を除けば、ランが終わったらビールを飲んでいます。ビールのCMにスポーツ選手が起用されることも多いですし、ビールとスポーツ、ビールとランは一見遠いようで、共感しやすいポイントがいくつもあると思っています。

──駒田さんはセールス、マーケティング、ファイナンス全般に関わっているほか、ラジオにも出演していますよね。情報発信やコミュニティ作りに関して、今、具体的に取り組んでいることを教えていただけますか?

今年6月、渋谷区の代々木公園にランニングステーション「Runtrip BASE YOYOGI PARK」ができました。ランナーのためのクラブハウスのような施設ですね。その中にYellow Monkey Brewingのタップがあって、そこでビールを飲めるようになっています。

現在、オフラインではこのランステが僕たちの主なコミュニティ拠点の一つになっており、この場所を使ってランの魅力、ビールの魅力などを発信する活動に力を入れています。フィットネス系・ウェルネス系YouTuberの竹脇まりなさんがプロデュースしてくれていて、ブランド「マリネスカフェ」とも提携しているんです。大会前や大会中にはタップ内部をラッピングするなどして、プロモーションにも使っています。

──Yellow Monkey Brewingのクラフトビールはどこで買えますか?

基本的にはオンラインで買えます。また、伊勢丹新宿店と最近コラボさせていただいたこともあるので、地下1階のクラフトビール売り場でも手に取っていただけるかと思います。最近、ありがたいことにブランド認知度が少しずつ上がってきているのか、スーパーでは東急フードショップなどにも置いてもらっています。

──デジタルのマーケティング施策はいかがですか? Instagramの運用もやられていますよね?

Instagramのフォロワーは7000人とちょっと(2025年8月現在)。まだまだ規模は大きくありませんが、新作情報やイベント情報、ランステ情報はInstagramで発信しているので、僕たちにとっては主要なチャネルです。

Onにいた当時は、オンライン上にコミュニティハブを作ってマーケティングしていく、というアクションがなかなか難しかった。でも、今はそれを規模が小さいながらもやっているところです。僕たちにない発信力を持つユーチューバーさんやインフルエンサーさんともつながれるので、どんどん活用していきたいです。

──マーケティング戦略の肝はどこにあるとお考えですか?

「ラン&ビール」もそうですが、ほかの業界とクラフトビールを掛け合わせる発想がすごく重要です。例えば音楽&ビール、アウトドア&ビールとか。こうしたコンテンツを作っていくことで、よりビールの楽しさを外に広められると思っています。好きなコミュニティでたくさんの人とお酒を飲むことには、「ご褒美」という感覚もあるんじゃないでしょうか。

──今後の展開で考えていることはありますか?

先ほど少し触れた大迫さんとのコラボ第2弾を、ランステから発信しようと思っています。そこで「運動後のビール=Yellow Monkey Brewing」をもっと印象付けたいなと。もちろん、運動はランでなくてもいいんです。スポーツジムやテニスコートでビールが飲める環境はあまりありませんが、そういったニーズ自体は結構ありそうなので、そこに向けて仕掛けていくのも面白そうです。

──ビール好きの枠を超えて、スポーツやライフスタイル全体に接点を広げていく展開になりそうですね。

大迫さんとのコラボビールは、全国のスポーツ用品店に卸せたら嬉しいですね。こうしたコラボができるのはこれまで培ってきた「人のご縁」あってのことなので、Yellow Monkey Brewingらしい広め方だなと思っています。

──「売るものが変わってもやることは変わらない」という言葉が強く心に残りました。第2弾のコラボビールが世に出る日を楽しみにしています。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ