Interview

# 19

「非財務データの利活用」で 経済社会を変えるストーリー戦略|金融機関向けマーケットを重視する理由と独自の方法論

サステナブル・ラボ株式会社

代表取締役CEO

平瀬 錬司(ひらせ・れんじ)

コンテンツプロデュースカンパニーを標榜する株式会社ファングリー代表の松岡でございます。

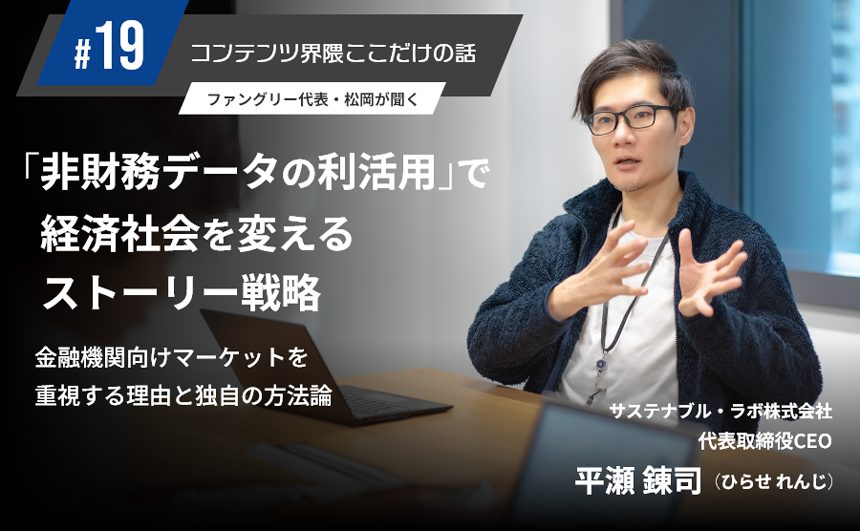

「コンテンツ界隈ここだけの話」、第19話となる今回のゲストは、SDGs/ESG情報に関する国内最大級のデータプラットフォームを運営するサステナブル・ラボ株式会社の代表・平瀬錬司さんです。

「SDGs経営」や「ESG投資」などへの意識が高まっているとはいえ、非財務データが経営や投資に利活用され始めたのは比較的最近のこと。そんな中で、平瀬さんは市場でどのような価値を発揮しようとしているのか――。非財務ビッグデータを集積・提供する意義や、市場におけるポジショニング戦略、今後のビジョンなどについて詳しく伺いました。

サステナブル・ラボ株式会社

代表取締役CEO

平瀬 錬司(ひらせ・れんじ)

大阪大学理学部の在学中から、環境、農業、福祉などのサステナビリティ領域に関わるベンチャービジネスに経営企画や環境エンジニアなどとして参画。2018年の創業を経て、2019年1月からサステナブル・ラボ株式会社の代表取締役に就任している。2023年8月より(社)サステナビリティデータ標準化機構の代表理事を兼務し、非財務ビッグデータに関する執筆・講演も多数。

「脱炭素」とは異なる訴求ストーリーを展開

──近年では単なるSDGsやESGへの関心の高まりだけでなく、その視点を経営や投資の基準にしようという流れが本格化していますよね。

おっしゃる通りで、まさにその最前線で事業を推進しようとしているのが私たちサステナブル・ラボです。

──早速ですが、サステナブル・ラボの事業について教えてください。

当社は、日本最大級の非財務データベースの運用を事業としています。決算書には売上高や利益、資産、負債、純資産といった数値が記載されていますが、企業にはB/S(貸借対照表)やP/L(損益計算書)では示されない資産や定量化しにくい価値もあるんです。そうした決算書に乗っていない資産に関する情報(非財務情報)をさまざまな方法で収集し、データ化してプロダクトとして提供しています。

──面白いですね。具体的に、非財務情報にはどのようなものがありますか?

例えば、女性従業員比率、CO2排出量、リサイクル率などの、いわゆる環境・社会関連の情報や人的資本に関わる情報などが該当します。最近では、情報セキュリティ対策に関する方針や管理体制、セキュリティ向上につながるツールや機器の導入などのサイバーセキュリティ関連も含まれるようになりました。人や社会、環境へのインパクトを算定するための情報といったイメージですね。

──サステナブル・ラボの主なターゲット顧客はどういった層になるのでしょうか?

非財務情報を投資判断に使いたい金融機関、ビッグデータを利活用したいコンサルファームや大手企業などです。複数のソースを照らし合わせて定義の異なる非財務情報を調べるには、ものすごく時間と労力がかかります。そのため、「正しいデータをすぐに収集したい、比較したい」という企業は多いんですよ。またそれとは別に、一部の官公庁において活用いただいている事例もあります。

──なるほど、確かに官公庁が欲しがりそうなデータですね。同じような価値を提供している企業だと、どのあたりが該当するのですか?

広義のジャンルにおいては、2~3ほどあります。一番多いのは、GHG(温室効果ガス)算定ツールのベンダーでしょうか。

──環境関連のデータ活用という点で、事業領域が重なるわけですね。

はい。彼らは「脱カーボン」や「規制対応」などのテーマに焦点を当てていて、「世界全体でGHGを減らして行こう」と謳っています。そこで求められるのが「どのくらいGHGを排出しているのか」という現状の可視化であり、そのために算定ツールが必要になるというロジックですね。

──非財務情報には「見たい側」と、「見せたい側」がいます。

先ほど触れたGHG算定ツールベンダーがターゲットとしているのは、脱炭素の取り組みを検討している事業会社(見せたい側)です。当社では「見たい側」、つまり金融機関向けのプロダクトと、「見せたい側」である事業会社向けのプロダクトの両方を展開していますが、強みを発揮しやすいのは圧倒的に金融機関向けのマーケットですね。

現状、日本にある金融機関は細かいところまで入れても1,300程度。それに対して上場企業は4,000社弱、そのうちメイン顧客層となるプライム上場企業は1,700社くらいあります。しかし、それぞれにおける競争環境は全然違っていて、事業会社向けのマーケットには競合企業が多くいる一方で、金融機関向けのマーケットは競合が比較的少ない。

──競争環境がまったく違うわけですね。

そうです。本来、非財務情報は利活用するためにあるのですが、脱炭素の文脈だと「まず測定することに意義がある」となりがちなんですよね。測定には当然それなりの手間暇が必要なので、事業者は予算を取りやすい。だから競合も多くなるということです。

──非財務情報を利活用するという視点で価値提供できるのが、サステナブル・ラボの強みであると。

はい。その点で、脱炭素の話からスタートして「まずは測定しましょう」と提案するGHG算定ツールベンダーとは異なる訴求ストーリーを展開できています。

アンテナ感度の高い決裁者に、いかに早く効率的にたどり着けるか

――金融機関向けのマーケットと事業会社向けのマーケット、それぞれに対してプロダクトを開発し、マーケティング活動をされています。

そうですね。金融機関やコンサルティングファームなどの「見たい人」に向けたサービスとしては、日本最大級の非財務データプラットフォーム「TERRAST(テラスト)」を提供しています。それとは別に、事業会社など「見せたい人」向けには、ESG/SDGs経営にまつわる業務を効率化・高度化するDXツール「TERRAST for Enterprise」を開発しました。

それと、まだ正式なサービスにはなっていませんが、「見せたい」人向けに「テラスTV」というインタビューメディアを試験運用しています。

日本最大級の非財務データプラットフォーム「TERRAST(テラスト)」

――「TERRAST」ではどのようなマーケティング戦略を採ったのでしょうか?

最初のステップとして重要なのは、認知と信頼の獲得です。こちらは競合の数が限定的で「顔が見えているマーケット」なので、とにかくプロダクトを尖らせることと私たちのストーリーを見せることを意識しました。

次は、どうやって使えばどんな価値が生まれるかを伝えるフェーズです。新しいコンセプトのプロダクトは利活用の方法が分かりにくいですから。ナーチャリング施策としては、プレスリリース、研修などを行っています。

――金融機関との接点はどのように作ったのですか?

ウェビナーがメインですね。それと、講師の機会をいただいた際も結構な数の名刺交換が発生します。現在、金融機関と事業会社を合わせれば、ハウスリストはかなりあるかと思います。もちろん「アクティブかどうか」とかもあるので、実際に使えるのは半分くらいだと思いますが。

――プレスリリースは、イベントやレポートのロードマップから逆算して意図的に企画しているのでしょうか?それとも、発生したトピックを広報するような作り方でしょうか?

後者ですね。トピックありきでコンテンツ化しています。事業領域の歴史が浅く、規制の変化が多いドメインであることが主な理由です。

――確かに、リリースの年間計画を立てたとしても、さまざまな要因によって無駄になってしまうケースはあり得そうです。

なので、その都度考えて配信することが多くなっています。経営と広報、セールスで話し合いながらリリースの内容を決めています。経営も関わっていますが、アクション自体はボトムアップですね。

――特にうまくいったマーケティング施策はありますか?

大手電子機器メーカー・オムロン社とのタイアップですかね。オムロン社は自社の非財務情報と企業価値向上との関係を可視化し、より良い開示につなげようとしている先進的な企業であり、サステナビリティ経営の観点でさまざまなトライアルを行っています。そんなオムロン社の役員とサステナビリティ・サボの役員がリアル・オンラインのハイブリッド形式で語り合うというイベントを企画し、情報発信しました。

――いい事例ですね。実際の事例を語ってもらうというのは強いです。

おっしゃる通りで、BtoBの場合は事例について掘り下げるコンテンツが刺さるという感覚がありました。現在は、オムロンさんと同じように「ここだ!」と思った企業さんに声をかけています。

――コンテンツマーケティングはどうですか?

事例やリリース、ウェビナーといった顕在層に向けた施策には積極的ですが、潜在層向けの施策、例えば集客用の記事制作などには注力していません。理由は、優先順位が低いという点に尽きます。ブルームバーグや「BIG4」と呼ばれるコンサルティングファームなど、いろんなところが環境関連や金融関連、ESG関連のメディアを運営していますから。

――マーケットにもよりますが、コンテンツマーケティングは「お金」と「時間」と「体力」が必要なので、スタートアップに向いていないケースも多いと思います。

逆にスタートアップの場合、ピッチイベントや講演会、セミナーなどの初速で効果を感じやすい施策は適していそうですね。金融機関向けのマーケットは数が限られているので、展示会にバンバン出るのはちょっと違うかな……。同じような理由で、デジタル広告などもあまり相性は良くないと考えています。

そもそも当社の事業はかなりエッジが効いている領域であり、時事性・話題性があってビジネスでは注目されている分野だったりもします。なので、むやみに手を出さずともいろんな引き合いがある、というのも大きいですが。

――マーケティング戦略は、平瀬さんが立案を?

セールスチームや広報チームと私で話し合いをしながら決めています。ただ当社の場合、ターゲットは一部の金融機関やプライム上場企業に限られるので、Webマーケティングをゴリゴリに回して……というやり方ではありません。サービスにはホリゾンタル(水平)に広くいろんな人に売りたいものと、バーティカル(垂直)に絞って徹底的にマーケットのシェアを高めていきたいものがあるかと思いますが、我々は後者なので戦略はシンプルです。

――明確にリソースの選択と集中が行えていると。

はい。結局は「アンテナ感度の高い決裁者に、いかに早く効率的にたどり着けるか」という戦いですから。

これはスタートアップならではと言えるかもしれませんが、「いい株主」との出会いもとても重要です。そのために、金融機関とのつながりを活用することもあります。金融機関にも投資家にも事業成長に協力してもらうことがマーケティングにつながっていくと考えているので、事業運営を自社のみでやるのではなく、ステークホルダーをいかに作って共創できるかが鍵ですね。

強くあるべきだが、だからといって優しくないのは違う

――パートナーシップやアライアンスについてはどのような戦略をお考えですか?

一部競合にはなるのですが、IR系支援会社や戦略系コンサルティングファームは提携という点で相性が良かったりします。

――顧客を送客し合うクロスマーケティングや共同開発などですか?

そうです。現時点で開示できる事例はあまりないんですけど、戦略系コンサルファームが自社の顧客に対して長期価値創造戦略や中期経営計画を策定するという話の中で、将来的な価値創造のストーリーを作るために当社が非財務情報を提供するといった取り組みを行っています。

――サステナブル・ラボの5~6年後の未来についてはどうイメージされていますか?

前提として、非財務情報の利活用がもっと当たり前の世界にしたいです。

これまで、企業経営は「どれだけ儲けられるか」が最重要とされてきました。しかし、そういった資本主義の力は偉大である一方、残酷な側面もあります。私は「経済的な強さ」だけでなく、「社会的な優しさ」も大事にした企業経営を通して、そこに企業や人が集まってくるような組織を作るのが理想的なあり方だと考えています。

――その手段としてデータプラットフォームを作り、非財務情報を流通させるという現在のビジネスが一番フィットしていると。

おっしゃる通りです。世の中の競争は何かと「強さ」で選ばれがちですよね。強くあるべきだとは思いますが、だからといって優しくないのはまた違うというのが私たちの考え方です。

社会的な優しさを見るための鏡が非財務情報であり、その鏡が今はまだ十分に流通していません。まずはここを変えていき、非財務情報があまねく流通している状態を作る。そうする過程で決算書には表れない企業の価値を追求し、お金や人の使い方を変えていければと思っています。

――御社の価値提供プロセスを阻んでいる「壁」は何ですか?

まず、新しいコンセプトなので理解してもらうのが大変だということ。現在の経済社会は「利益を出している会社が正義」であり、もう何十年もそれでやってきたわけですからね。たとえるなら、大げさですが、天動説が当たり前の時代に地動説を唱えているような(笑)。

最近は脱炭素の機運も高まってきましたが、依然として利益追求に重きが置かれています。「脱炭素なんて最小限やっておけばいいだろう」という考えの企業もいますし、いくら「脱炭素に取り組む企業のほうが生産性は高まって株価も上がる可能性がある」と伝えても、「やらなくてもうまくいっている」という方には理解を得にくいですよね。理解してもらうには、それなりに説明コストをかけなければなりません。

――ブランディングの観点で意識していることはありますか?

経済活動において、ブランディングは「説明コストの最適化」だと考えています。当社の事業はもちろん、業界としても最適化されていないので、それが壁になっています。解決策の一つとして考えているのは、グローバル展開ですね。

――と言うと?

「バリューチェーン」や「インベストメントチェーン」という概念がありますが、非財務情報も理論上はつながっているので、取り引きしている金融機関の情報を使うのは有効だと考えています。現地でプレゼンやデモンストレーションなどを通し、今ではアジア、EU、アメリカ西海岸の顧客などと少しずつつながり始めています。

――すでに国外事業に向けて取り組み始めているのですね。「説明コストの最適化」については短期的に状況を変えにくいポイントだと思いますが、平瀬さんが今後世の中の仕組みをどう変えていくのかに注目したいです。本日は貴重なお話、ありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ