Interview

# 31

新編集長に聞く!月間最高800万PV『となりのカインズさん』の裏側|メシの横にムシ?カオスを許容するカインズ流コンテンツ術

株式会社カインズ

マーケティング本部 メディア戦略部 オウンドメディアグループ 『となりのカインズさん』編集長

奥 洋介(おく・ようすけ)

コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。

【コンテンツ界隈ここだけの話】第31話となる今回は、ホームセンター業界大手のカインズが運営し、月間約800万PVを誇るオウンドメディア『となりのカインズさん』の編集長・奥洋介さんをゲストにお招きします。

「ホームセンターを遊び倒す」をコンセプトに、DIYや園芸、料理からマニアックな商品開発秘話まで、読者に新しい発見と楽しさを届ける『となりのカインズさん』。なぜ、こんなにも多くの読者を惹きつけるのか――。メディア立ち上げの裏側からユニークなコンテンツ戦略、展望まで詳しく伺いました。

株式会社カインズ

マーケティング本部 メディア戦略部 オウンドメディアグループ 『となりのカインズさん』編集長

奥 洋介(おく・ようすけ)

出版社や編集プロダクション、デジタルエージェンシーなどを経て、2019年11月に株式会社カインズに入社。メディア戦略部オウンドメディアグループに配属され、『となりのカインズさん』の立ち上げ・運用や、公式SNSの運用などに従事。

「このレールの上は走りたくない」─―“ちゃぶ台返し”から始まった船出

――まずはこの度、『となりのカインズさん』新編集長にご就任されたとのこと、おめでとうございます。

ありがとうございます!そういえば、カインズの前はファングリーさんのすぐ近くにあるコンテンツ制作会社にいたんですよ。なんだか不思議なご縁ですね。

――そうだったんですか!コンテンツ業界の第一線から、カインズへ移られたわけですね。

はい。カインズがちょうどデジタル化に本格的に舵を切るタイミングで、これまでの経験を活かして面白いチャレンジができそうだなと思い、ジョインしました。

――「カインズ」というと郊外にあるホームセンターのイメージが強い一方、個人的には、他のホームセンターと比べてより洗練されたブランドイメージがあります。

そう言っていただけて嬉しいです。

――近年は奥さんが現在関わられている『となりのカインズさん』や専用アプリ、SNSなどによるデジタルでの発信にも力を入れられていますよね。

はい、私がカインズへ入社したのは2019年の11月なんですが、その時点ですでに会社としてオウンドメディアを立ち上げるという構想はありました。マーケティング部門全体で「広告のような短期的な施策だけでなく、会社の“資産”として長期的に価値を生み出すものを作ろう」という話があったんです。そうした流れの中で、オウンドメディア『となりのカインズさん』の立ち上げを担当することになりました。

――奥さんが所属するメディア戦略部は、具体的にどのようなミッションを担っているのですか?

メディア戦略部が掲げる中長期的なミッションは、デジタルにおけるお客様との接点を強化することです。

ホームセンター業界は、他の業界に比べてDXが進んでいるとは言えない状況でしたし、カインズもまた、同じ状態でした。「このままでは、時代の変化に取り残されてしまう」という強い危機感が社内各所で芽生え、デジタル化へ本格的に舵を切ったのが、今から6年ほど前の2019年のことです。以来、これまで手薄だったデジタル領域でお客様とのつながりをいかにして築き、深めていくかという点が、メディア戦略部のミッションとなっています。

――その中で、奥さんご自身の役割というのは?

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、「ひとりひとりが創意工夫して手に入れる、自分らしいくらし」の実現を目指しています。広く解釈すれば、“くらしていない人”はいないので、性別を問わず小さいお子様から、おじいちゃん・おばあちゃんまで、日本中のすべての人がターゲットになり得ると考えています。

現在、『となりのカインズさん』の月間PV数は数百万ですが、日本の総人口から見ればまだ数パーセントでしかなく、伸び代はまだまだあるんです。この深すぎる「ホームセンター沼」の魅力を、さまざまな切り口で読者に届け、日本中の“くらし”に寄り添っていくための企画や体制づくりを進めていくことが、私の役割となります。

――オウンドメディア『となりのカインズさん』立ち上げにあたり、とくに印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

実は私が入社した時点で、オウンドメディアの骨子や、使用するCMSなどはある程度決まっていました。しかしその内容を精査してみると、想定されていたCMSは操作性が良いとは言えず、叩き台となるサイトのUIなども、正直に言ってあまり魅力を感じられないものでした。

このまま進めても効率的にメディアを運用できず、何より自分が魅力を感じられないサイト設計では、読者に楽しんでもらえるとは思えない。これでは会社が求める“資産”になるメディアは到底作れない――――。そう直感した私と初代編集長は、「この敷かれたレールの上を走りたくないです」と、会社に対して正直な気持ちを伝えました(笑)。

――それは興味深いエピソードですね。

はい。入社して半年足らずの人間が、すでに動いているプロジェクトを根底から覆すわけですから、それはもう勇気のいる決断でしたし、「このまま進めるべきでは?」という意見も当然ありました。しかし最終的に、「読者が本当に面白いと感じ、結果としてビジネス成果にも直結するメディアを本気で作りたい」という私たちの熱意が伝わり、ゼロベースでサイト設計を練り直すことを会社が承認してくれたんです。その結果、CMSやサイトデザインをもう一度ゼロから組み上げることになり、ローンチは当初の2020年2月から6月へと4ヶ月ほど遅れましたが、この“ちゃぶ台返し”とも言える決断こそが、『となりのカインズさん』の方向性を決定づける最も重要なターニングポイントになったと確信しています。

――『となりのカインズさん』というユニークなメディア名に込められたコンセプトを教えてください。

メディア名は、「困った時に頼れる、ちょっとおせっかいな隣人」という存在をイメージして名付けました。昔の日本には、醤油が切れたら隣の家に借りに行くようなご近所付き合いの文化がありましたよね。そんなふうに、くらしの中で何か困ったことがあったときには「そうだ、カインズに聞いてみよう」と気軽に頼ってもらえる存在でありたい。そんな想いを「となりの」という言葉に込めています。

――「困った時に頼れる、おせっかいな隣人」、素敵なコンセプトですね。

ありがとうございます。この名前は、立ち上げメンバーとの雑談から自然と生まれたアイデアなんです。

――オウンドメディアによる成果で、具体的に数字を出せるものはありますか?

PV数については、ローンチから半年で月間100万PVを達成し、1年後には月間400万PVまで成長しました。現在(2025年10月時点)は月間700万〜800万PVの間で安定して推移しており、多くのユーザーに支持されるメディアに育っています。外部からの評価もいただくことができ、初年度(2020年度)に「コンテンツマーケティング・グランプリ2021」や、小売業界の優れたプロモーションを表彰する「第6回リテールプロモーションアワード」といった名誉ある賞を受賞できました。

そしてこの受賞は、『となりのカインズさん』のポテンシャルを社内に周知するきっかけにもなりました。おかげで、2年目からは社内の協力を得やすくなり、活動の幅を広げる後押しにもなっています。今では笑い話ですが、立ち上げ当初はオウンドメディアに対して懐疑的な声もあり、「メディアって何の役に立つの?」「これで商品がいくつ売れるの?」といった厳しい言葉を浴びせられたこともありましたから(笑)。

――『となりのカインズさん』と、カインズの実店舗との連携について教えてください。

実店舗の売り場を企画するチームと連携して記事を作成し、実際の売り場展開と連動させるケースもあれば、各店舗が独自に公開済みの記事をPOPにして活用するケースもあります。記事をきっかけに売り場のファンになってくださるお客様もいて、オンラインとオフラインの双方で相乗効果が生まれています。

数ある中の一例ですが、カインズのコンセプトショップ「Style Factory ららぽーと海老名店」には、『となりのカインズさん』と連動したフィットネスグッズの特設コーナーが設置されました。店頭に並んだのは、すべて記事で紹介した商品です。

「メシの横にムシ」に「1記事深掘り」。カオスと専門性を両立させる編集の流儀

――メディアにある記事カテゴリが「メーカー」「クリエイター」「スタッフ」といった「発信者」軸で分けられているのがとてもユニークですね。どんな狙いがあるのでしょうか?

一般的なメディアが「掃除」「洗濯」「DIY」といったカテゴリ分けをするのに対し、私たちはあえて「誰が語るか」という軸で設計しました。なぜなら同じ商品やテーマであっても、語り手が変われば、魅力の伝え方や切り口は全く異なるものになると考えているからです。

――なるほど。先ほどの「ちょっとおせっかいな隣人」じゃないですが、メディアコンセプトそのものですね。「モノ」ではなく「ヒト」を軸にすることでストーリーが変わると。

「メーカー」カテゴリでは、取引先である各メーカーの広報や開発担当者から、人気商品の裏話や“知られざる使い道”を聞き出す。「スタッフ」カテゴリでは、商品の買い付けや自社製品の開発を行うバイヤーが、新商品に込めた情熱や開発秘話を語る。そして「クリエイター」と「ユーザー」カテゴリでは、DIYの達人や主婦のレビュアーといった方々が、我々が想像もしなかったような独創的な使い方や、生活者ならではのリアルな使用感を伝えてくれる――。このようにそれぞれの視点が交差することで、コンテンツに多角的な魅力と深みが生まれると考えています。

――コンテンツ作りにおいて、編集部として大切にしているポリシーはありますか?

編集部内では、「となりのカインズさん 7つの流儀」という行動指針を共有しています。その中でもとくにユニークなのが、「メシの横にムシ」という言葉ですね。例えば美味しそうな料理レシピの記事のすぐ隣に、ゴキブリ駆除に関する記事が並んでいるような、一見するとタブーでカオスな状態をむしろ面白がろうという私たちのスタンスを表しています。

――「メシの横にムシ」。……かなりインパクトのある言葉ですね。

カインズが取り扱う商品は、日用品から工具、園芸用品、ペット用品まで実に数十万点にも及びます。幅広い商品を扱うメディアの場合、ついターゲットを広く浅く設定しがちですが、それでは情報の価値が薄まってしまいます。そこで私たちは、ターゲットを広げすぎず、一つひとつの記事の専門性を徹底的に高める「1記事深掘り」戦略を採用しました。

――Googleのガイドライン的にも、オウンドメディアの記事において専門性を担保することは極めて重要だと思います。

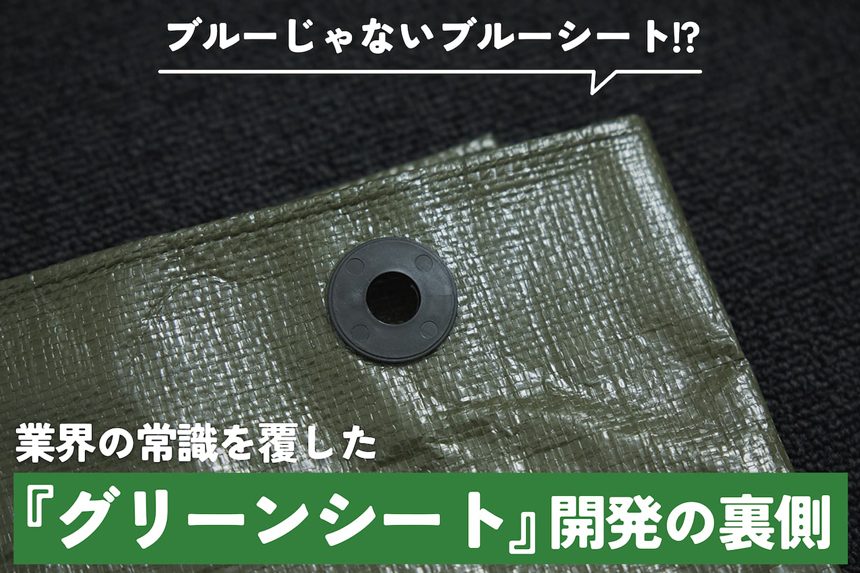

そうですね。例えば「ブルーシートはなぜ青いの?」という疑問があったとします。実は、青い理由は単純に「青い原料のほうが安く作れるから」であり、業界内では常識と言っていい情報です。かつてオレンジ色のシートが作られたこともあったようですが、「有害だ」という風評が立ってしまい、結局「青で作っておけば無難」という風潮が続いていました。

――なるほど、なるほど。

そこで、あるバイヤーがそこに疑問を持ったんです。「ブルーシートって、災害現場で使われるイメージがあって少しネガティブな印象を持たれている感じがするよね」と。そこから、ブルーじゃないシートがあってもいいんじゃないか、という発想で「ブルーじゃないブルーシート」の企画開発が始まりました。

しかし、どの工場に聞いても「うちはブルーしか作れません」と断られてしまう……。それでも諦めずに対応可能な工場を探し出し、キャンプなどのレジャーシーンに馴染む「グリーン」のシートを開発したんです。青だと避難所みたいに見えてしまう風景も、グリーンなら自然に溶け込む。この記事は、開発の苦労話も含めて深掘りしたことで、はてなブックマークでも多くの方に注目していただきました。このようにひとつのテーマを徹底的に突き詰めることで、読者の興味関心に深く刺さるコンテンツが生まれるんじゃないかと考えています。

▼ 実際の記事はこちら

メディアを起点にブランドを好きになってもらいたい

――オウンドメディアの運営にあたり課題になっていることや、大変だったエピソードなどがあれば教えてください。

メディアの立ち上げ当初は、「社員の顔と名前を記事に出すことはできない」という社内ルールが大きな壁として立ちはだかりました。

――メディアのコンセプトが「人」軸ですもんね。商品の裏側にあるストーリーを伝える上で、開発担当者やバイヤーの「顔」が見えないのは致命的です。

そうなんです。そこで私たちは、まず社外の企業に取材を申し込み、担当者の方に顔写真付きでご登場いただきました。そしてその成功事例を社内で共有し、「社外の方がこれだけオープンに協力してくれているのに、なぜ自社の社員が顔を出せないのでしょうか?」という雰囲気を作っていったんです。

このような地道な説得を半年ほど続けた結果、ついに社員の顔出しが解禁されました。今では、バイヤーが自らの言葉で商品の魅力を語る取材記事は、社内外から非常に高い人気を博す看板コンテンツへと成長しています。

――制作の体制についてもお伺いしたいのですが、外部のライターやクリエイターとはどのように連携し、どうコンテンツの質を高めているのでしょうか?

メディア運営の効率を考えると、勝手知ったるライターさんやカメラマンさんに継続して発注していったほうがクオリティは安定しますよね。ですが、私たちはあえてそれをしていません。インタビュー歴30年のライターさんにお願いすることもあれば、自分のブログしか書いたことのなかった主婦のレビュアーさんにもレビュー記事を依頼することがあります。

――それは面白いですね。どういう方法でライターを探しているのですか?

メディア上で公募もしていますし、編集部で草の根活動的に探すこともあります。Googleが掲げるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)も当然重視しているので、「このテーマについて書くなら、この人しかいない」という専門家を徹底的に探します。例えば、家庭菜園の記事なら農家や栽培に関する企業の社員さん、ペットに関する記事なら獣医さんといった具合です。その道のプロフェッショナルはたくさんいるので、そこはできるだけ固定せず、常に新しい才能を発掘することを重視して運営にあたっています。

また、こちらから一方的に企画を依頼するだけでなく、ライターさん自身の「このカインズの商品を本気で使ってみたい」「このテーマで記事を書きたい」という内発的な動機からの提案も大切にしています。書き手が心から「欲しい」「使ってみたい」と感じている熱量こそが、読者の心を動かす説得力のあるレビュー記事を生み出す源だと信じています。

――最後に、今後のメディアの展望をお聞かせください。

よくある話ですが、企業がオウンドメディアを立ち上げても、「1年間は売上を気にせずやっていい」と言われていたのに、3ヶ月~半年くらいで結局「モノが売れてないじゃないか」という話になり、プロジェクトが縮小してしまうというケースを散々見てきました。その点、メディアが早い段階で成果を出せたこともあって、6年目に入った現在でも変わらず運用を続けられています。非常にありがたいですね。

――単にモノを売るだけでなく、読者のくらしを豊かにする価値をメディアが示していく必要があるということですね。

おっしゃる通りです。モノを売ろうとしていきなり売れたら苦労はしませんよね(笑)。それだけではなく、企業ブランディングへの貢献やECサイト・SNSの盛り上がり、さらには採用活動への好影響など、オウンドメディアがもたらすたくさんの価値をいかに見つけて示すかが重要だと考えています。

――『となりのカインズさん』を通して、読者にどのような価値やブランドの姿勢を伝えていきたいと考えていますか?

最も重要なのは、メディアというフィルターを通して「カインズは、こんなことを大切に考えている会社なんだ」という、企業としての思想や姿勢を感じてもらい、ブランドそのものを好きになってもらうこと。数ある選択肢の中からカインズを選んでいただくための、深く、そして永続的な関係性を築くこと。それこそが、オウンドメディアだからこそ果たせる最大の貢献だと信じています。

──「メシの横にムシ」。このユニークな言葉に、『となりのカインズさん』の強さの秘密が凝縮されているように感じました。カインズという企業ブランドの体温を伝え、ファンを増やし続ける『となりのカインズさん』が、次にどんな“おせっかい”を焼いてくれるのか、一読者として楽しみにしています。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ