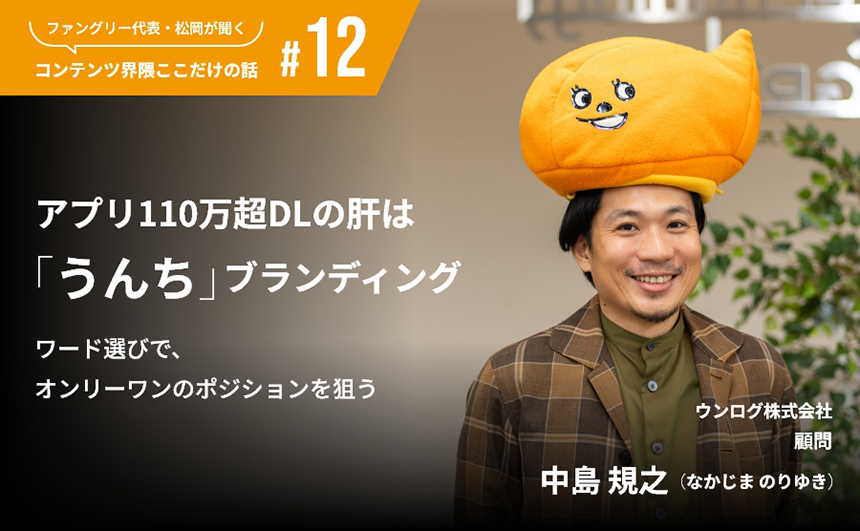

Interview

# 12

アプリ110万超DLの肝は「うんち」ブランディング|ワード選びで、オンリーワンのポジションを狙う

ウンログ株式会社

顧問

中島 規之(なかじま・のりゆき)

コンテンツプロデュースカンパニーを標榜する株式会社ファングリー代表の松岡でございます。

「コンテンツ界隈ここだけの話」の第12話、今回ゲストにお招きしたのは、観便&腸活サポートアプリ「ウンログ」などの腸活事業支援ソリューションを提供しているウンログ株式会社でマーケティングに関わる中島規之さんです。

中島さんの頭に乗っているのは、健康状態を測るバロメーターとして近年注目されている「うんち」……ではなく、相棒のウンログくん。うんちという扱いにデリケートさが求められるテーマ・領域で、どのようにマーケティングやブランディングに取り組んでいるのか、詳しく聞いてみました。

ウンログ株式会社

顧問

中島 規之(なかじま・のりゆき)

大学卒業後、Webエンジニアやデザイナーを経て戦略PR会社で新規事業の立ち上げに携わる。その後、宅配クリーニング会社のマーケティング責任者、ブランド/PR責任者として会員数の増加に貢献。2017年、腸活事業支援ソリューションを手掛けるウンログ株式会社にジョインし、翌年に取締役兼CMOへ就任。2022年には同職を兼業しながら大手通信キャリアのヘルスケア部門へ参画し、現在はマーケティング顧問としてウンログ社のマーケティングに深く携わっている。

腸の健康が美容や仕事の生産性に影響することが広く知られてきた

──取材をお受けいただきありがとうございます。

こちらこそありがとうございます。

──隣にいる黄色い妖精は、中島さんのパートナーでしょうか?

ウンログくんと言いまして、当社のメインキャラクターです。

──ウンログくん、いいですね(笑)。会社名からして、マーケティング面・ブランディング面でいろんな戦略性があるんだろうなと思っていました。そのあたりを詳しく伺いたいですね。

わかりました。いろいろお話できればと思います!

──ではさっそくですが、ウンログという会社やソリューションについてお聞かせください。

ウンログ株式会社は2013年にできた会社で、個人向けではヘルスケア支援、法人向けとしては食品会社や製薬会社向けのマーケティングソリューション支援など、さまざまなサービスを提供しています。最も大きな事業の柱は、観便&腸活サポートアプリ「ウンログ」の開発・運用ですね。

──「ウンログ」を使ったことはなかったのですが、どのようなアプリなんでしょうか?

便の状態をチェックする「観便」と腸内環境を整える「腸活」の2点から、ユーザーの健康管理をサポートするアプリです。具体的には、毎日の排泄物の様子を細かく記録して確認したり、食事記録を付けたり、掲示板や匿名SNSのような機能を使って情報交換したりできます。

アプリには腸内環境の良し悪しを推定するロジックが入っていて、排泄物の記録はスコア化される仕組みです。継続して1週間も記録を付けていれば、医師が問診できるレベルのデータが集まります。カレンダーでひと月の状態をまとめて確認できるので、「今日はいつもとちょっと違うな」など、体調の変化にも気付きやすくなります。

──それはめちゃくちゃ便利そうですね。アプリのユーザー利用状況はどのような感じなのですか?

2024年6月時点で、110万以上ダウンロードされています。

──中島さん自身はウンログにいつから携わっているのですか?

ジョインしたのは2017年です。ウンログは新卒で入った会社でお世話になった先輩が立ち上げに関わった会社で、プロダクト開発に知見があって経営を担える人材がいないということで声をかけていただきました。

そして2018年に取締役兼CMOに就任、プロダクトとマーケティングの責任者になりました。その後、取締役という立場は離れましたが、顧問として引き続きプロモーションやマーケティング、プロダクトに関わっています。

──役割(役職)は変わっているのですね。

1点だけ修正させてください。先ほど「CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)だった」と言いましたが、正確には「うんCMO(うんチーフ・マーケティング・オフィサー)」の誤りでした。ちなみに現在はマーケティングを専門領域に「うん顧問」として活動しています(笑)。

──徹底されていますね(笑)。活動については後で詳しくお聞きしたいです! ちなみに、中島さんもウンログのユーザーだったりするのですか?

そうですね。僕自身も20代の頃からお腹の調子が良くないことにずっと悩んでいて、腸の病気で入院したこともありました。入院中は看護師さんに「どんなうんちが出ましたか?」って毎日聞かれるんですけど、意識して見ていないので当然覚えていない(笑)。でも、そこから少しずつうんちを気にするようになって……。

その頃、新卒時代の先輩が立ち上げに関わっていたウンログを思い出し、あるときから記録を付け始めたんです。そうしたら、4ヶ月間ぐらいずっと調子が良い状態が続き、下痢もしなくなりました。ウンログを付けていると良いときのうんち・悪いときのうんちのスコアが分かるので、予防や改善に取り組みやすくなるんですよね。セルフモニタリング効果もあって自分の体に目が向くようになり、健康的な行動が増えていったんです。余計なことを考えて不安になったりすることも減りました。

──「C向け」のサービスは開発やマーケ担当がコアなユーザー(ファン)であることがすごく大事だと思います。ちなみに、主にどのような方がアプリを使っているのでしょうか?

一番のターゲットは便秘や下痢といった具体的なお腹の悩みがある方ですが、そのような方とは別に、日常の健康管理や疾病の予防、メンタルケアなどに役立てている方もいます。腸の健康が肌のコンディション、仕事のパフォーマンスなどに影響することが広く知られてきたので、そういった目的で使ってくださるケースも増えているようです。

ユーザーは90%以上が女性で、30代から50代の方が多いものの年齢層は結構幅広くなっています。

「健康管理に楽しく取り組んでもらうこと」を重視した戦略

──新規のユーザーを獲得するための施策・戦略について教えていただけますか?

松岡さんもよくご存知かと思いますが、ヘルスケアの領域って、医学的なエビデンスが強く求められたり薬機法との兼ね合いがあったりしてかなりデリケートなんですよね。僕がジョインしたばかりの2017年から2018年頃はWELQ問題の影響がいまだ大きく、サービスやコンテンツの提供側にとっては厳しい時代でした。

──そうでしたね。世の中の風向きが相当強く、コンテンツ制作の品質管理の方針にも大きな影響がありました。

それに加えて、「うんち」っていうもの自体にタブー視されがちなところがあるというか、マイナスな面が結構多いんですよね。

──表立って話しにくい、聞きたことがあっても聞きにくいというのは確かにありますね。しかも、本人にとっては深刻な問題であることも多い。

堅苦しいものが多いのも医療系サービスの特徴です。だから手軽に使いにくいし、ライトな層の方が抵抗を感じてしまう。そういった背景から、ウンログは「マイナスをゼロにするだけではなく、プラスにしていくこと」「健康管理をエンタメとして楽しく取り組んでもらうこと」を重視した戦略を立てることにしたんです。

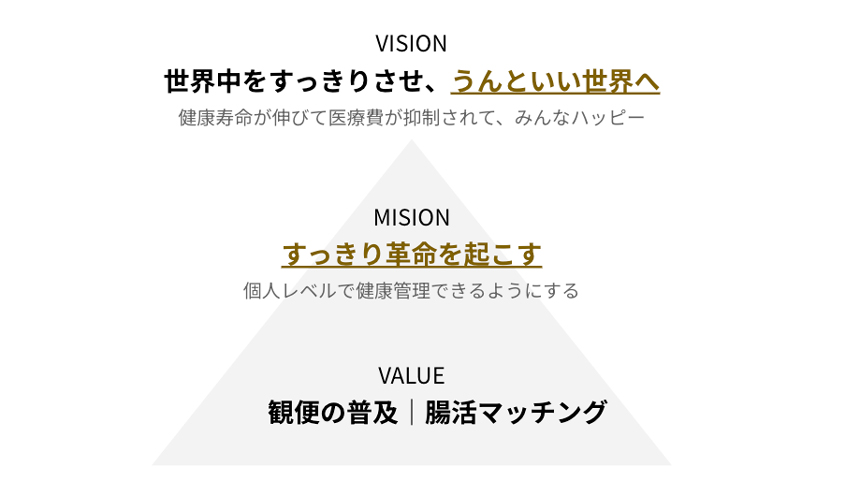

──なるほど、そのコンセプトを中心価値に据えて現在のビジョン、ミッション、バリューを作ったんですね。

はい。もともと「うんといい世界へ」というタグラインはあったのですが、現場では何でこの言葉があるのかファジーなまま事業が運営されていました。要は、創業者の想いが現場まで十分に落とし込まれていなかったんですよね。なので、このタグラインを中心に言語を再整理し、現在の形になりました。

現在のビジョン、ミッション、バリューを策定する際には、“飛び地”で行っていたさまざまな事業を集約して優先順位付けや戦略の明確化を行い、黒字化に向けたアクションも進めていきました。

──WELQ問題が起こる以前は、ヘルスケア領域にお金が集まった時代でした。ウンログさんでもいろんな事業を手掛けていたのですか?

そうですね。妊活に関するサービス、慶應医学部との腸内細菌研究、ペット向けウンログなども検討や提供をしていましたが、全部が黒字だったわけではなくて。そういった背景から全体的な事業の見直しを図りました。そこで「アプリが一番重要だよね」という結論になり、アプリを軸に関連ビジネスを成立させていく戦略に転換したんです。

──ブランドの基盤としては「エンタメ性を持たせる」というのが大きかったのでしょうか?

「マイナスをゼロに」ではなく「ゼロをプラスに」が差別化の方針だったので、前提としてうんちを「恥ずかしいもの」ではなく「楽しいもの」として扱おうという意識はありました。「排便」よりも「うんち」のほうが表現的にかわいらしいじゃないですか。「うんCMO」「うん顧問」のように、言葉に「うん」が付いているだけでコミカルだし、エンタメ性も高くなりますよね。

オンリーワンのポジションを取る上では、こうしたワード選びがすごく大事だと思っています。

──本当にそうですね。子どもがいる方などは日常的に実感していると思いますが、「うんち」ほどエンタメ性のあるパワーワードもなかなかないですから(笑)。

そうなんです(笑)。そういった方針で、いろんなコンテンツを整理・発信することにしました。オウンドメディアの「ウントピ!」やYouTubeチャンネルの「ウンTube」は見てくださる方も多く、発信を頑張っているうちに取材されたりメディアで取り上げてくれたりするようになって。

──ブランディング戦略が功を奏して、露出が増えていった。

大きかったのは、アイドルでありタレントの指原莉乃さんがウンログについてSNSやテレビ番組で紹介してくれたことです。

──指原さんが“うんちを記録すること”を「恥ずかしいこと」「ネガティブなもの」と捉えていたら、そういう対外的な発信はあり得なかったでしょうね。

そう思いますね。やはりポジティブな表現、ポップな方向性が良かったんだと。結果、「指原さんが自分のうんちの記録をさらした!」ということで笑いになり、ニュースにもなり、SNSでもインプレッションが増えて認知拡大につながりました。

──広告は活用していますか?

基本的には使っていません。ここまでパブリシティや口コミを中心に110万超のダウンロードに至っているので、正しいことを伝え続けること、情報の質の重要性をあらためて感じています。

──「ユーザーにとって良い情報」の発信を徹底しているということですか?

「誰にどう伝えるか」を意識して「広めたくなるクリエイティブ」の質を追求し、時流に合わせたチャネルを選んでいます。YouTubeなどはその最たる例ですね。「うんちと健康」をすごくブランド化できているというか。ノウハウ系コンテンツも作っていて、医師や専門家の監修を付けて分かりやすいTipsとして配信しています。

ただ、いくら周辺の情報発信やプロモーションにこだわっても、肝心のプロダクトが使いにくかったりして品質が低いと使ってもらえないし、ユーザー自体も増えていきません。なので、そこは両軸で取り組むべきだと思っています。

キャラクター作りやカルチャー作りが、ブランドにつながっていく

――ウンログくんの活用についても伺いたいです。

ウンログくんは「自分のうんちの妖精」です。アプリではウンログくんが話しかけてきたり、うんちを出すとコメントをくれたりします。Xでは「私を心配してくれるのはウンログくんだけ」なんて自虐ポストもあったりして(笑)。今後は、このウンログくんが医師監修のアドバイスを分かりやすく説明してくれるAIエンジンの実装も予定しています。難しい説明でもすっと頭に入るようにしてくれる、ゲートウェイ的なキャラクターとして大事にしています。

――「マイナスをプラスに」や、ポップに伝えるという方向性において、キャラクターの活用は効果的ですね。

はい。キャラだけが独り歩きしているというレベルの存在感ではないですが、アプリの性格上、コアな存在として活躍してくれています。

――インナーブランディングについても伺えますか?

当社は創業以来フルリモート勤務なのですが、「働く場所に縛られなくていいよ」という意味で「カフェ手当」(1ヶ月1万円までならカフェでの費用を会社が負担する)という制度を用意しています。この制度を作る原点となったのは、働く場所に縛られず「自分が一番好きなトイレでうんちしたほうがいい」という考え方です。そのほうが仕事のパフォーマンスも上がりますしね。

――地に足がついた重要なブランディング施策ですね。

そうしたカルチャー作りが、アウターブランディングにつながっていくのだと思います。

――オウンドメディアやSNSの活用で、戦略的にやっているものはありますか?

今は「BtoC向け」「BtoB向け」「研究者・専門家向け」という3つのセグメントでメディアを運営しています。BtoCでは、YouTube番組。BtoBとしては、もともとBtoC向けにやっていた「ウントピ!」の方針・内容を変更し、企業のブランドマネージャーさんや製薬会社の担当者さんによる商品開発秘話みたいなものを発信しています。

研究者向けでは、「腸活Lab(腸活ラボ)」というものがあります。腸活では新しい論文が結構出ていて最新情報を追うのがすごく大変なので、用語集などの形で情報を提供しています。

――BtoBの施策はうまくいっているのでしょうか?

問い合わせは継続的にいただけていますね。セミナーも定期的にやっており、そこではアプリユーザーと食品会社や製薬会社をつなぐようなノウハウを紹介しています。マーケティング支援では、取引企業が250社を超えました。

私たちに寄せられるクライアントの課題を挙げるとすれば、「認知」と「再購入」のフェーズでしょうか。

――その課題に対してはどういった施策を打っているのですか?

認知のところでは、1500万ダウンロードされている「dヘルスケア」や栄養士から食生活改善アドバイスが受けられる「あすけん」といったアプリ、トイレ広告などと連携してアドネットワークのような形を作っています。

再購入に関しては、ウンログが気付きのツールである特性を活かしています。例えば、企業のサンプリング商品を試したときに食事や排便の記録を取っておけば選んだ商品が自分に合っていたか分かるので、その結果をフックに再購入を促しマーケティング支援をするような流れです。

――なるほどですね。アライアンス戦略についても教えていただけますか?

まずは腸活コミュニティを作る必要があると考えています。情報を探している人に対して正しい情報を発信していく場所ですね。ウンログは創業以来、専門家と協働で発信を続けており、かなりネットワークも広がっているので、「ウンTube」や「ウントピ!」では腸内環境や腸活において著名な先生方の監修を受けながら発信させてもらっています。

そんな腸活コミュニティの一つに、「一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会」があります。短鎖脂肪酸は腸活の中で一番重要な成分なのですが、世間にはなかなか浸透していなくて。腸活を盛り上げる過程で、そこに近いエビデンスを増やしていくという取り組みも真剣に行っています。

――最後に、今後の展望について教えてください。

世の中のリテラシーを育てるというか、正しい知識を持っている人を増やすことに注目しています。どうやったら腸活を自分事化して正しい情報につなげられるのか。それにあたっては「誰が啓蒙するか」がすごく重要になるので、腸活に関するリテラシーを高めるための検定や資格試験みたいなものを整備したいですね。

あと、腸の研究においては食品・製薬メーカーさんがたくさん情報を持っていらっしゃるので、そこの発信を支援する役割も担っていけたらと考えています。

──「110万超のダウンロード」が単なる偶然ではなく、ブランディングの徹底とマーケティングの最適化による成果だということがよくわかりました。ウンログさんの今後の活動にも注目したいです。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ