Interview

# 26

広告費の「消耗戦」を避けたいカンロのファンマーケティング戦略と組織改革|企業ブランドを強化し、商品×企業のシナジーを作り出す

カンロ株式会社

常務執行役員マーケティング本部長

内山 妙子(うちやま・たえこ)

コンテンツプロデュースカンパニーとして、企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーの代表・松岡でございます。

「コンテンツ界隈ここだけの話」、第26話のゲストは「カンロ飴」「ピュレグミ」「グミッツェル」といった人気商品でおなじみの老舗菓子メーカー、カンロ株式会社でマーケティング部門の責任者を務める内山妙子さんです。

活況を呈するキャンディ市場において、2024年12月期には全段階利益で過去最高を記録したカンロ社。その背景には、どのようなマーケティング戦略やブランディング戦略があったのでしょうか。内山さんが作り上げようとしているユーザーとのコミュニケーションデザインについて詳しく伺いました。

カンロ株式会社

常務執行役員マーケティング本部長

内山 妙子(うちやま・たえこ)

デザイナーとして入社し、その後マーケティング部門に異動。2012年に100周年事業として直営店「ヒトツブカンロ」を立ち上げ、2017年には40年ぶりとなるコーポレート・アイデンティティ(CI)の変更を推進。2018年から同社初の女性執行役員となり、2021年にはデジタルプラットフォーム「Kanro POCKeT」の構築を主導した。2022年にはパーパスの策定を推進し、2024年より現職を務める。

コーポレートブランドを強化し、マーケティングシナジーを狙う

──決算書によると、カンロ社は昨年度、売上高で前年比9.5%増、営業利益26.4%増、当期純利益32.4%増など大きく業績を伸ばしています。本日はブランド戦略も絡めたマーケティング戦略について、詳しく伺えればと思っております。

承知しました。どうぞよろしくお願いします。

──キャンディ市場の中でも特にグミのカテゴリーが大きな伸びを見せていますが、カンロ社も例にもれずグミが成長エンジンとなっていますね。

はい。おっしゃる通り、キャンディ市場の中でもグミの売れ行きは特に好調です。他社さんもその動向を踏まえてグミカテゴリーの商品をたくさん作り、テレビCMなどを打っている状態ですね。

──グミだけで、5年後の2030年には1,500億円の国内市場となり、飴の市場規模を超えてくると予想されていますね。シェア獲得に向けた競争も激化しそうです。

当社もグミ市場では「ピュレグミ」、その他には「健康のど飴」や「金のミルク」などキャンディ市場に向けてもテレビCMを打っています。ただ、当社ならではのマーケティング課題もあって……。

──具体的に教えていただけますか?

例えば「のどのケア」のように特定のセグメントされた市場で商品を展開している企業なら、ひとつのブランドに集中して投資することでマーケティング効率を高められます。でも当社の場合は、のど飴やキャンディ、グミなどいろいろなジャンルの商品ブランドを持っているので、それら一つひとつに対して個別に広告を出すのはマーケティング効率が悪く、どうしても消耗戦になってしまうんです。

そういった状況なので、現在は「カンロ」というコーポレートブランドを強くし、全体を底上げしてマーケティングシナジーを生み出そうという視点で動いています。

──内山さんはマーケティング本部長という立場ですが、どんな役割を担っているのでしょう?

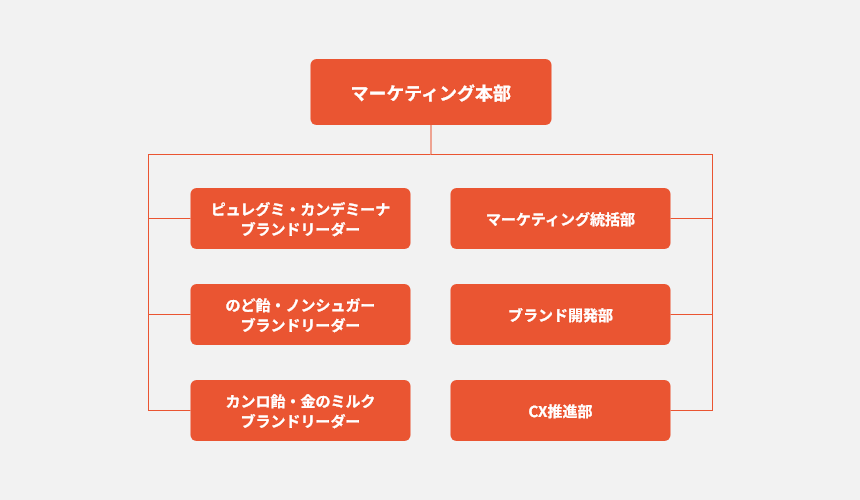

マーケティング本部には、全体の戦略を作るマーケティング統括部、ブランド開発部、CX推進部、そこに加えて各商品のブランドリーダーたちがいる部隊があり、それらのユニットを統括するのが私のメイン業務です。まさに責任者という立ち位置で、「リスクを取ってどんどん新しいことをやっていく役割」を求められていると認識しています。

──グミを成長エンジンに、国内のキャンディ市場規模は3,500億まで拡大しています。要因についてはどう捉えていますか?

キャンディ市場には、正確には飴、グミ、ソフトキャンディ、タブレット、マシュマロなどが含まれます。その中で、コロナ禍で人との接触が減り、口臭を気にする必要や「会議中や執務中の眠気解消」の需要が減ったことで売上が大きく落ち込んだのが、リフレッシュ用のタブレットです。またキャンディとは別カテゴリーになりますが、同じ理由でガムも出番が減りました。

──ガムには、捨てる場所が必要になるという問題もありますよね。

地面に落ちている印象や噛んだ後のくしゃくしゃな状態の見た目が良くない、といったこともありそうです。

反対に、コロナ禍では「SNS映えするお菓子」が注目されるようになりました。ASMR動画などはその一例ですね。

──「咀嚼音が心地良い」ということで話題になりましたね。なかなか自分には理解できない価値観ですが……(笑)。

そういったASMRブームもあり、人気が上がっていったのがグミです。グミは「五感を刺激するお菓子」で、ASMRを軸にさまざまなアイデアが考えられるため商品の企画がしやすいという特徴もあります。

──先ほど「いろんなジャンルの商品ブランドを持っている」というお話がありましたが、カンロ社のシェア率でいうとどのカテゴリーが強いのでしょうか?

国内のキャンディ市場全体では、当社が5年連続でシェアナンバーワン(※1)となっています。カテゴリーで見ると、ハードキャンディー(飴)は当社がシェアナンバーワン(※2)。グミのカテゴリーでは2番目(※3)のポジションを取っています。グミの単一ブランドの売上では、ありがたいことに「ピュレグミ」がナンバーワンとなっています。

※1:インテージSRI+キャンディ市場 2024年単年(各年1~12月計)販売金額シェア

※2:インテージSRI+ハードキャンディ市場 2024年単年(各年1~12月計)形態(組成)別販売金額シェア

※3:インテージSRI+グミ市場 2024年単年(各年1~12月計)形態(組成)別販売金額シェア

企業の安心感と商品の魅力をつなげて、より大きな価値の創出を

──商品ブランド単位で戦略を立てられていると思いますが、マーケティング戦略全体を通して特に意識していることは何ですか?

例えばピュレグミは当社を代表するヒット商品なのですが、「ピュレグミ=カンロ」と認識されていないケースが多く、これがマーケティング効率という部分ですごくもったいないと思っていて。マーケティングシナジーを生み出すために、ピュレグミに限らず商品ブランドとコーポレートブランドを戦略的に紐づけていきたいと考えています。

──「ピュレグミ」というブランド認知さえ獲得できれば、大きな問題はないようにも思いますが……。

例えば、お母さんがスーパーやコンビニで買い物をしていてお子さんに「このお菓子が欲しい!」と言われた時、「カンロの商品だから買っていいよ」と言ってもらえる状態が理想ですね。一つひとつのブランドをどれだけ売るかももちろん大事ですが、コーポレートブランドの信頼や安心感と商品のおいしさ・面白さを「つなげていく」ことでより大きな価値を創っていきたいと思っています。

──商品ブランドとコーポレートブランドを接続するための組織として、今年1月に新たに「CX推進部」を立ち上げたということですね。

はい。お客様とのタッチポイントをCX推進部に可能な限り集約し、ブランドの伝わり方になるべく齟齬がないように、ひとつの会社をひとつの人間(人格)としてコントロールしていくのが狙いです。

──ここ数年は、デジタルのコミュニケーション戦略にも注力されているそうですね。

2021年にデジタルプラットフォーム「Kanro POCKeT(カンロポケット)」を立ち上げました。そこではユーザーが欲しい商品について詳しく調べたり、実際に買ったりすることが可能です。商品が気になった方にカンロポケットを見てもらうことで、当社のブランドを強く感じてもらえるようにしました。

また、カンロポケットの中に、「Kanro POCKeT ×(カンロポケットクロス)」というコミュニケーションサイトを用意しました。カンロポケットクロスは会員制なので、一人ひとりの顔を見ながら交流したり、他のカンロファンと一緒にコンテンツを楽しんだりできます。

──そこは単なるDtoC施策というより、パーパスドリブンなファンコミュニティの形成を目指しているわけですね。会員はどれくらいいるのですか?

現時点(2025年6月現在)で約30万人ですね。ECで買い物をする際には必ずお客様の情報を登録していただくことになり、その中からロイヤリティの高い方が会員になってくれるという流れです。

──なるほど。カンロポケットクロスを通して、いわゆる“一見さん”みたいな購買ユーザーをリピーターに引き上げていく仕組みなんですね。

はい。このカンロポケットクロスの企画・運営を担当しているのがCX推進部です。もともとは、デジタルマーケティングチームが似たようなことをやっていたのですが、そのチームを広報と合体させてひとつの部署にし、ここで顧客体験のあり方や「カンロらしさ」などを作り直しています。

──デジタルプラットフォームの展開は割と最近の取り組みですが、どのようなきっかけで始めたのでしょうか?

プロジェクトをスタートさせたのは2020年ですね。直営店の「ヒトツブカンロ」がコロナの影響で閉鎖され、店舗で営業できなくなってしまったのがきっかけでした。買いたいと言ってくださるお客様に対して、商品を売る場所がない。でも、商品には賞味期限がある。ここにある大量の在庫を捨てなければならないのか――と切羽詰まったタイミングで、「だったら自社ECをやろう」という話になりました。

──なるほど、必要に迫られてEC展開に踏み切ったわけですね。

おっしゃる通りで、状況は割とピンチでした(笑)。最初期の頃は顧客管理にExcelを使っていたくらいなので……。

──それは意外というか、だいぶアナログ文化だったのですね。現場が相当バタバタしていたであろうことが想像できます(笑)。

そうなんです。しかも、お客様の支払いも銀行振込のみとか……。作業効率が悪すぎて、今ではお話にならないですよね(笑)。最初は期間限定でスタートし、その後カートシステムを導入してショップを再開。CRMができるようにとEC基盤を整えたのが、2021年のことです。

──ちなみにECサイトでの販売実績はどうだったのでしょうか?

初動で数百万円規模の売上が出ました。最初に利用してくださったのは、日常的にSNSやECを使っているZ世代の方たちです。その後、動画クリエイターの方が当社の「グミッツェル」をASMR動画で紹介してくれたりして、商品の人気にさらに火が付きました。

──グミッツェルのASMR動画のバズは、狙いにいった結果ですか?

いえ、まったく狙っていません(笑)。動画で咀嚼音を聞くという楽しみ方がバズっているというのを聞いて、そこで初めて知ったんです。コロナの影響で実店舗が使えなかった頃は、自然発生的に出たポジティブなトピックを漏らさずキャッチアップし、広報がPRしながら商品ブランドの輪を少しずつ大きくしていきました。

一流とは売上や利益の大小ではなく、ファン率がどれだけ高いかで決まる

──購入ユーザーを会員化していく上で、特に意識していることを教えてください。

やっぱり、CXを推進する上で「どうやってファンを育てていくか」が大事ですよね。なので、アンケートを実施して顧客ごとの独自のスコアリングをやっているところです。具体的には、コミュニティ内での各ユーザーのアクションをポイント化し、アンケートでの定性的な評価と合わせてランク付けするという取り組みを行っています。

「ファン度」が高い(=ポイントが高い)お客様に、優先してオフ会のご案内を送ったりもしています。この取り組みを通してロイヤリティを高め、よりコアなファンを育てていこうという戦略です。

──カンロ社の商品は、基本的に店頭で買うケースが多いように思います。そういう方たちをオンラインに移して会員化するのは難しそうです。

そうですね、今は「ファンだから(オンラインサイトに)来た」ではなく、「(YouTube動画などを見て)グミッツェルを買いに来た」という方が圧倒的多数です。なので、そういった層にアプローチするため、「ほかにもこんな商品があるんですよ」と伝え、覚えてもらうことがカンロポケットの存在意義だと考えています。

従来の企業ECって、まずはコーポレートブランドがあって、ECサイトは別にあるという建付けが多かったんです。でも、カンロポケットはすべてオールインワンになっているので、ここに来てもらえれば「これもカンロの商品だったのか」と分かる仕掛けになっています。オンライン購入の発想がない人へのアプローチはまだ不十分ですが、限定商品やプレゼント企画などはオンラインで買いに行く理由になると考えています。

──具体的なマーケ施策について深堀していきたいのですが、今取り組んでいるコンテンツマーケティングの施策はありますか?

グミとは対照的に飴の需要が減っていて、今後人口が減少していく中で若い方の喫食経験がさらに少なくなっていくことも予想されます。そこで課題と捉えているのが、「飴の価値をどう再認識してもらうか」です。

そこにしっかり会社として向き合おうということで、「カンロひとつぶ研究所」というプロジェクトを立ち上げました。その取り組みのひとつとしてポッドキャストを通じて「新商品をどういう思いで作ったのか」といったコンテンツを発信しており、営業所や工場で働く人たちの想いを知ってもらうことは、インナーブランディングにも結び付くと考えています。

──ポッドキャストを選択した理由は何ですか?

世の中にはさまざまな視覚的コンテンツが溢れています。そうした中で一線を画するのがラジオなんじゃないかなと。ラジオは家事やちょっとした作業をしながら視聴できますし、独特のぬくもりもあります。そんなツールを使って面白く感じられる情報を発信していけたら、と思って始めました。

──音声コンテンツ、面白いですね。「ながら」で聴けるラジオには生活の一部感があって、カンロ社のブランド戦略の方向性との相性が良さそうです。外部のマーケティング企業や制作会社と組むことはあるのでしょうか?

ECを本格的に始める際は外部のコンサルティングサービスを入れました。今は、昔から付き合いがあったフリーランスの方と主に連携しています。

──内山さんはもともとデザイナーをされていたので、制作ブレーンとのつながりが体制作りで活きてきそうですね。

実際、活きていると思います。というか、私はアカデミックに勉強したことがないですし、経験値もすごく低いと感じているので、自分自身をマーケターだとは思っていません(笑)。その分野を得意とする方を見つけ、自社の価値創出とつなげていくのが私の役割だと考えています。

──マーケティングのKGI・KPIはどのように設計されているのでしょうか?

私は去年(2024年)の1月にマーケティング領域に戻って来たんですが、その前はまだピュレグミのブランドチームがマーケ部門の中になくて、施策がサイロ化していたんです。KPIもKGIもそれぞれが独自に決めて運用しているような状態で、共通の指標がありませんでした。なので、まずはそこをひとつにまとめることから着手しました。

──組織改革のようなイメージですね。

はい。結論から言うと、この点の改善に関しては外部コンサルを入れ、ブランディング支援をしている企業に協力してもらうことにしたんです。

当社では2週間に1回ミーティングを開催しており、そこで各ブランドのKPIやKGIの進捗を発表してもらいながら回していくようにしています。売上から逆算してKPIを設計したり、プロダクトの目標を調整したりしている最中です。

──最後に、内山さんが興味を持っているものについて教えていただけますか?

今は「カンロをどうやったら一流ブランドにできるか」を考えています。マーケットの多様化に伴って「一流」の定義も少しずつ変化していきていると感じますが、その中で最近あった気付きが、「一流とは売上や利益の大小ではなく、ファン率がどれだけ高いかで決まる」ということです。

なので、今後は「ファン作り」の文脈でこれまで以上にお客様とつながっていきたいですね。熱狂的なファンを増やすための指標作りにも着手していきたいです。自分たちが作ったものがどうユーザーに届いていくのか、という「本物感」も常に意識していきたいので。

──世の中のマーケターやブランド担当者の方にアドバイスなどはありますか?

当社のターニングポイントにもなりましたが、コロナなど世の中では予測できないことがたくさん起こり得ます。それを嘆くのではなく、前向きに乗り越えるマインドが大事なのではないでしょうか。計画通りに物事は進みません(笑)。だからこそ、ピンチをチャンスに変える精神が大事だと私は思います。成果に本気になればなるほど、面白さも変わってきますから。

──最後の部分は、当社(ファングリー)の価値観とも重なってとても共感できました。ピンチをチャンスに変え、それ自体を前向きに捉え、時流に乗りながらマーケ戦略を軌道に乗せてきた内山さんとカンロ社が、今後どういう展開を作っていくのか楽しみにしています。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ