AI検索「Genspark(ジェンスパーク)」の使い方!始め方や活用例なども徹底解説【2026年最新版】

本記事では、AI検索ツール「Genspark(ジェンスパーク)」の主な特徴から導入手順、活用のコツまで解説します。

マーケティングやブランディングの分野で「効率良く最新情報を集めたい」「全体像を素早く把握したい」と考える経営者・プロダクトマネージャー・Web担当者向けに、Genspark(ジェンスパーク)導入のメリットや使い方を操作画面の画像付きで丁寧に紹介していますので、ぜひお役立てください。

この記事を読めば、Genspark(ジェンスパーク)を自社のマーケティングにすぐ取り入れられ、自信を持ってチームや上司に「こう使える」と提案できるようになります。

目次

Genspark(ジェンスパーク)とは

Genspark(ジェンスパーク)は、Meta社(旧Facebook)出身のAI開発チームが創業したMainFunc社(米カリフォルニア州)が2023年に開発し、2024年にリリースした先進的なAI検索エンジンです。

従来の「Webリンクを羅列するだけ」の検索ではなく、膨大なWeb情報をAIが自動で収集・分析・要約し、“答えそのもの”を生成するのが大きな特徴。すべての回答に必ず情報源(ソースURL)が明記され、ファクトチェックも容易です。

例えば「2025年マーケティングトレンド」と入力するだけで、要点が整理されたまとめの文章と関連サイトが提示されます。

さらに「エージェント機能」によって、チャット形式で深掘りも可能。「検索+コンサル」が同時に叶う新しい体験を実現しています。

Genspark(ジェンスパーク)と従来の検索エンジンの違い

AIを駆使した高度な検索エンジンGensparkと従来の検索エンジンの違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | Genspark | 従来の検索エンジン (Google、Yahoo!など) |

|---|---|---|

| 回答形式 | AIによる整理された「答え」 | Webサイトリンクの一覧 |

| 情報収集 | 1画面で完結 | 複数ページ巡回が必要 |

| 対話性 | チャット形式で深掘り続行可能 | 基本一回きり |

| ソース提示 | 生成文中に明示 | 自身で確認が必要 |

| UX | 「答えを得る」体験 | 「情報のありか」を探す体験 |

Googleなど従来型検索エンジンは、キーワード中心で具体的な質問には応じにくくなっています。

これに対してGensparkは質問の意図を理解し、「知りたいことへの最短回答」が得られる設計が強み。信頼性の高いソースのみをAIが分析し、ひとつのページで「包括的なまとめ」を提供するため、ユーザーにとっては情報収集の時短にもつながります。

また、GoogleやYahoo!は広告が頻繁に表示されますが、Gensparkは2025年8月5日時点で広告が少なく、ストレスなく情報取得できるのが特徴です。

Genspark(ジェンスパーク)とPerplexity(パープレキシティ)の違い

AI技術を活用した新時代の検索エンジンとして、Gensparkとよく比較されるのがPerplexity(パープレキシティ)。どちらが使い勝手がよいのか、ユーザー視点で優秀なツールはどちらなのか、気になる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、GensparkとPerplexityの違いをまとめてみました。

| 項目 | Genspark | Perplexity |

|---|---|---|

| UI/UX | 情報を多角的に俯瞰・収集・分析し、Sparkpage(カスタムWebページ)を生成 | ・検索クエリをもとに要約 ・チャット形式で深掘り |

| 得意領域 | 多角的な視点で情報を整理(とくに医療分野に強い) | 出典ソースなどエビデンス情報の明記による信頼性を担保 |

| コア機能 | Sparkモード/Deeperモード | Copilot/Focus検索 |

| 情報整理 | ボード保存可能 | スレッド・コレクション |

| 料金プラン | ベータ版は全機能を無料で提供 | 無料プランと有料プラン(月額20ドル・年額200ドル)あり |

| 開発元 | Meta出身 | Amazon/Google出身 |

GensparkとPerplexityを比較した際、最も大きな違いは「検索方法」です。

GensparkのUIは非常にシンプルで、「Sparkpage(スパークページ)」と呼ばれるユーザーの検索結果ごとにカスタムされる生成ページをリアルタイムで表示します。このSparkpageには、「AIコパイロット」と呼ばれる対話型アシスタント機能が内蔵。ユーザーが自然言語で質問を入力するとリアルタイムで応答し、さらに深堀りした情報や補足を提供してくれます。

高度な自然言語処理を採用しており、専門的なトピックや構造化された質問にも柔軟に対応できることから、とくに専門的な知見を必要とする医療分野のリサーチや情報整理が得意領域となっています。

これに対してPerplexityは、Web上にある複数のコンテンツを横断的に要約し、質問に最適とされる回答を提示してくれます。チャットボットのように対話型で情報を深掘りできる検索体験がPerplexityの強みであり、大きな特徴です。AIと会話をするように質問を投げかけることで、より信頼性の高い情報を取得できます。

Genspark(ジェンスパーク)でできること

Gensparkでは、「特定のキーワード情報を網羅的に収集して要約したい」「多角的な視点から情報を深掘りして抜け漏れないリサーチを行いたい」など、ユーザーごとの異なるニーズに対応するさまざまな機能を有しています。

ここでは、Gensparkでできることを詳しく見ていきましょう。

AIによる網羅的な情報要約(Sparkモード)

キーワードを入力すると、関連性の高いWeb情報を自動収集して「Sparkpage」を自動生成します。

重要事項が箇条書きや見出し付きで整理されるため、短時間で全体像を把握することが可能です。回答内の各ポイントには、どのWebサイトから引用されたかが分かるようにリンク付きで示されます。出典付きで要約されるので、信頼性の高い情報が得られるでしょう。

多角的な視点からの深掘りリサーチ(ディープリサーチモード)

ひとつのトピックに対して、賛否や立場の異なる複数の視点から情報を収集・整理するモードです。

ニュース記事、専門家の意見、SNS上の議論などを横断的に取り込み、AIが「論点ごとの対立軸」や「視点ごとの要約」を自動生成します。複雑なテーマに対する理解が深まり、偏りのない判断材料を得ることができます。

類似トピックの比較分析(Compareモード)

複数の類似テーマや選択肢を並列で比較するモードです。AIがそれぞれの特徴、長所・短所、使いどころなどを表形式や箇条書きでわかりやすく整理します。

これは複数の選択肢で迷ったとき、情報収集の手間を省いて的確な判断をサポートしてくれる機能です。

時系列に沿った変遷の把握(Timelineモード)

あるテーマに関連する出来事や変化を、年表形式で時系列にまとめるモードです。AIが信頼性の高い情報をもとに出来事を抽出し、背景や影響関係までを見える化。複雑な経緯や流れを一目で理解できます。

対話を通じた継続的な情報探索

Gensparkは、ページ上で対話できるAIアシスタント「AIコパイロット」を備えており、質問への回答や追加検索をサポートします。生成されたSparkpageやカードに対し「さらに詳しく」「数字データは?」などと続けて質問することで、より詳細な情報を取得できます。

まるで専任のコンサルタントとコミュニケーションを取るように対話を行い、情報の深掘りが可能です。

画像や動画を含むマルチモーダルな回答

「Mixture-of-Agents」というシステムにより、複数のLLMやAIモデルの中から最適なツールを選択し、ユーザーが入力したプロンプトをもとに画像生成を作成します。

テキストだけでなく、関連画像やYouTube動画も一緒に提示してくれるため、視覚的な情報も一目で把握できます。

編集機能にで情報をアップデートして保存

生成したSparkpageは、自由に編集可能です。Sparkpageの左上にある「+」ボタンをクリックすると、テキスト追加のほか、生成した画像の追加などもできます。そのため、装飾して見ごたえのあるページにアップデートすることも容易です。

Sparkpageは、UIの右上にあるハンバーガーメニューから、「私のSparkpage」を選択すると保存できます。

Genspark(ジェンスパーク)の始め方と操作方法

Gensparkの始め方は簡単です。ここでは操作画面の画像とあわせて、始め方や操作方法を解説します。

1. 公式サイトへアクセス/サインアップ

まずはGenspark公式サイトへアクセスします。

TOPページにある「サインアップ」ボタンをクリック。Microsoft・Google・Apple・メールアドレス、いずれかの方法でサインアップします。登録後すぐ検索画面に遷移し、設定不要で利用できます。

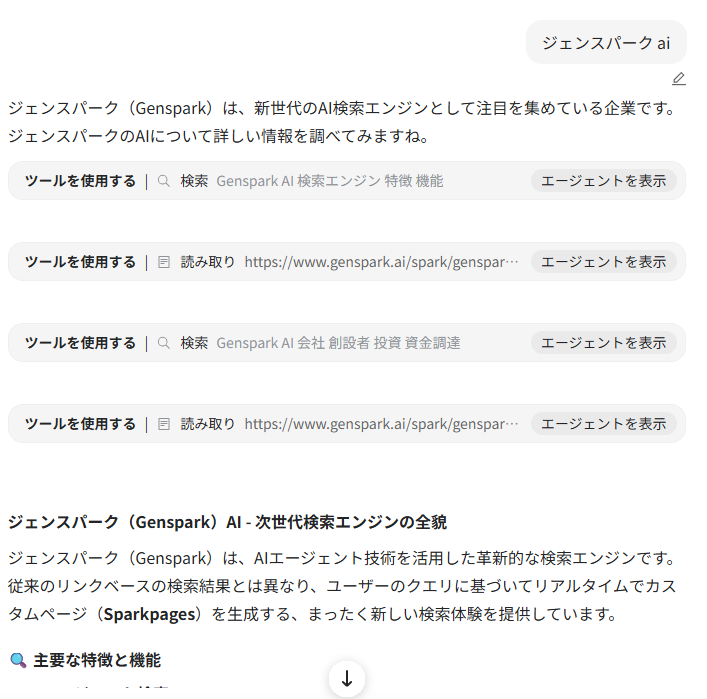

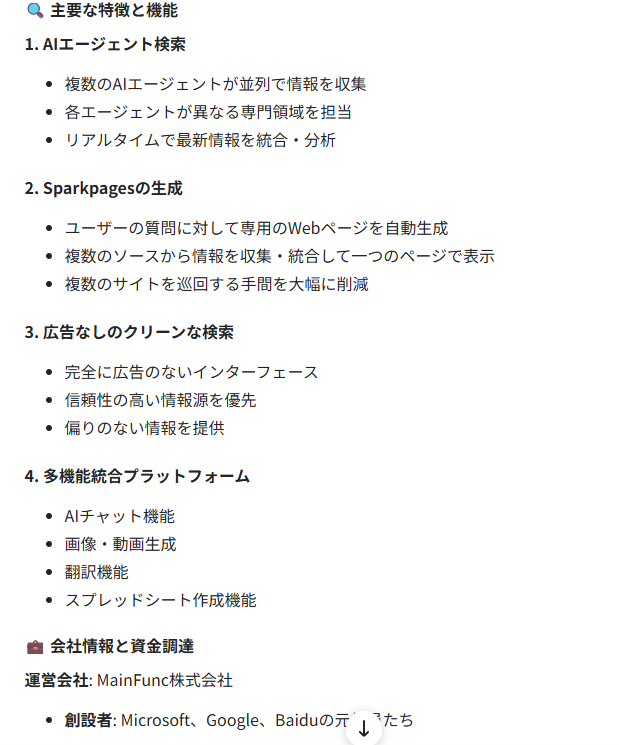

2. キーワードを入力して検索する

中央の検索バーに調べたいキーワードを入力すると、AIが「Sparkpage」を生成。要点を要約します。

「ジェンスパーク ai」と入力すると、以下のようなSparkpageが生成されました。

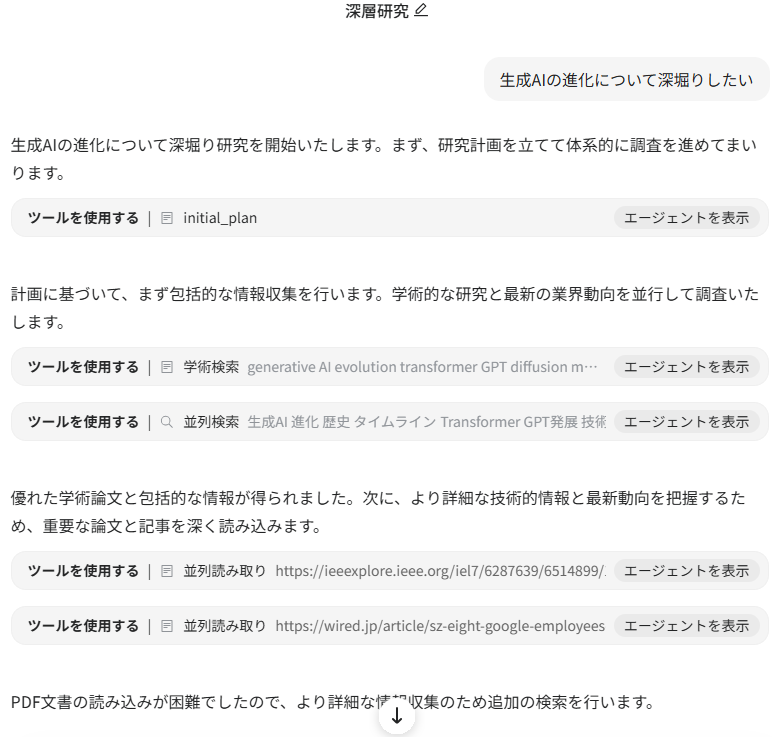

2. 深層研究(ディープリサーチ)モードで多角的に深掘りする

「深層研究」タブに切り替え、特定のテーマについて掘り下げます。従来の検索エンジンではできない深い情報探索を体験できます。

「生成AIの進化について深堀りしたい」と入力すると、以下のようなSparkpageが生成されました。

Web上のコンテンツや研究論文、PDF資料など、多角的なソースを収集・分析・要約して深掘り分析レポートを提示してくれます。

最終的に生成されたレポートは、12,000文字を超えるボリュームの内容でした。

レポートのトピックを見てさらに調べたい情報があれば、一番下の検索バーから追加で質問をするとAIが要約してくれます。

3. 生成したページやレポートをブックマークに保存

Sparkpageは右上の「…」アイコンから「ブックマーク」をクリックし、保存できます。レポートはタイトル下にある「ブックマーク」をクリック、もしくはハンバーガーメニューから「ブックマーク」をクリックすると保存可能です。

簡易的ではありますが、日本公式のXアカウントが使い方をポストしているので、こちらもチェックしてみてください。

Genspark(ジェンスパーク)の活用例とプロンプト集

Gensparkはレポート作成や動画生成のほかにも、旅行の計画や予約代行など多様な用途に対応しています。ビジネスシーンから個人の生活支援まで、幅広く活用可能な汎用性を持っているのが特徴です。

続いては、営業担当者やマーケター、プロジェクトマネージャーといった職種が業務で必要となる情報収集やプレゼン準備といったタスクごとにプロンプト例をいくつか見ていきましょう。

競合サービス・製品の比較調査

競合Aと競合Bの機能・料金・ターゲット顧客の違いを比較して

AIが競合比較表を作成し、議事資料のたたき台も即生成します。

海外の最新論文や専門情報の収集

特定技術分野に関する最新研究論文を要約して

英語圏の論文や専門記事も要約対象に含め、最新トレンドを把握できる情報を提示してくれます。

事業計画書やイベント企画の骨子作成

サステナビリティをテーマにしたオンラインイベントの企画案を提案して

「深層研究」(ディープリサーチモード)で「目的」「ターゲット」「集客施策」など多角的なアイデアで企画案を生成します。

プレゼン資料やレポートの構成案作成

日本のDX化の現状と課題についてレポート構成案を作成して

序章~結論までの流れをAIで生成し、そのまま資料設計に活用できます。

Genspark(ジェンスパーク)と他ツールの戦略的使い分け

生成AIが当たり前に使われるようになった今、「どのツールを、いつ、どう使い分けるか」が成果に直結する分岐点となっています。中でも、Gensparkは従来のチャット型AIとはまったく異なるリサーチ支援機能を持ち、マーケティングや情報設計の現場に新しい武器をもたらしています。

ここでは、Genspark × Perplexity × ChatGPT/Gemini の戦略的な使い分け方と、各ツールが果たす役割をご紹介します。

そもそもGenspark(ジェンスパーク)の役割とは?

Gensparkは、「まだよく知らない領域に踏み込むときの“最初の一歩”」に最適なAIツールです。

従来の検索エンジンやチャットAIが「質問に答えること」に強い一方で、Gensparkは「そもそも何を聞くべきかがわからないとき」にこそ威力を発揮します。複雑なテーマを複数の視点から整理したり、関連する論点をマップ状に広げたりすることで、リサーチの起点を与えてくれる——まさに「羅針盤」や「地図」のような存在です。

とくに市場動向・業界トレンド・社会課題などの広範なテーマにおいて、「全体を見渡しながらどこを深掘りすべきか」を見つけるフェーズでは不可欠なツールと言えます。

Genspark(ジェンスパーク) vs Perplexity

「Genspark(ジェンスパーク)とPerplexity(パープレキシティ)の違い」でも説明したように、両者は検索方法に大きな違いがあります。検索イメージとしては、検索対象の全体像をつかむのに適しているのがGenspark、具体情報を精密に調査するのに適しているのがPerplexityです。

Gensparkは、「どこから手を付ければよいか分からない」ときの頼れるナビゲーターと言える存在です。例えば「Z世代の働き方」という漠然としたテーマに対して、文化・価値観・企業の対応策・調査データなど、複数の切り口を提示してくれます。

一方、Perplexityは「Z世代の平均転職率は?」「ミレニアル世代との違いは?」といったピンポイントの疑問に対して、正確かつ出典付きで答えを返してくれる特化型ツールです。

つまり、Gensparkが「ジャングルの中で道を見つけるAI」だとしたら、Perplexityは「地図上の目的地に一直線でナビしてくれるAI」と言えるでしょう。この違いを理解すれば、両者の併用は非常に効果的です。

Genspark vs ChatGPT・Gemini

生成AIとしてはChatGPTやGeminiが有名ですが、これらのツールは文章作成やアイデア展開の壁打ちが得意です。これに対してGensparkは情報収集と構造化に強いツールとなります。とくに、Web上の一次情報をもとにした「信頼性の高い要約」「立場の異なる視点の整理」などを得意とします。

ChatGPTやGeminiは、発想を広げたり思考を言語化したり、文章を洗練させたりする“創造性支援”に特化していることから、Gensparkで「生成AI活用事例」に関する全体像を掴んだあと、ChatGPTで「その内容を親しみやすくブログ向けに書き直す」といった連携が非常に効果的です。

各ツールの実践的なワークフロー例

ここでは、記事制作フローにおける具体的なツールの使い分け事例を紹介します。

- テーマの全体像把握・見出し構成案作成【Genspark】

まずは深層研究(ディープリサーチ)モードでテーマの全体像や論点を把握し、記事の見出し構成を設計。 - 詳細な情報収集【Perplexity】

構成の各セクションで引用すべき具体的な統計データや専門家の発言をピンポイントで調査。 - 執筆・推敲【ChatGPT / Gemini】

収集した情報をもとに、リード文・ボディ文・CTAなどを創造的かつ論理的に執筆し推敲を実施。 - 簡易的なチェック【Perplexity(2回目)】

完成原稿をAIによって簡易チェックを実施し、事実誤認や曖昧な表現を最終確認。

このように、目的と段階に応じてAIツールを戦略的に使い分けることで、スピードと品質の両立が実現できます。Gensparkは“土台づくり”、ChatGPTやGeminiは“肉付け&整形”、“仕上げ”がPerplexityという連携が強力です。

Genspark(ジェンスパーク)を効率的に使うポイント

生成AIを使いこなすためには、ただ質問するだけではなく「どう使うか」が成果を大きく左右します。目的に応じてモードを使い分けたり質問の仕方を工夫したりするだけで、得られる情報の質と活用範囲は飛躍的に向上するでしょう。

また、情報の信頼性やチーム内での共有にも工夫が求められます。ここでは、Gensparkを効率的に活用するために押さえておきたい4つのポイントを紹介します。

具体的かつ明確に質問する

生成AIを使う際に最も重要なのは、質問の質です。曖昧で漠然とした質問では、得られる回答も表面的になってしまいます。そこで有効なのが「5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)」のフレームワーク。この形式を意識することで質問に必要な要素が整理され、AIが文脈を正確に把握しやすくなります。

例えば「マーケティング戦略について教えて」という質問は、以下のような具体的な問いにすることでより実用的な回答を得られます。

これは「デジタルマーケティング戦略(What)」を、「日本市場(Where)」で「行うべきか(How)」と5W1Hに落とし込んでいます。

モードを目的に応じて使い分ける

AIの出力には、目的に合った「思考の深さ」の選択が重要です。Gensparkにおける通常の検索モードは情報を素早く要約したりアイデア出しをしたりするのに適しており、スピードと広がりが求められるシーンで活躍します。一方、ディープリサーチ(深層研究)モードでは課題の本質に迫るような深掘りが可能で、戦略的思考や複雑な議論の整理に効果的です。

状況に応じてモードを使い分けることで、時間や思考の無駄を省きながら望ましいアウトプットを引き出すことができます。

ソース確認を習慣にする

生成AIの情報はあくまで「参考情報」であり、すべてが正しいとは限りません。とくにデータや統計、時事に関する内容は、AIが学習した時点での情報に基づいているため、現時点では誤っている可能性もあります。そのため、出力された内容については出典の確認を習慣にすることが不可欠です。

AIに「この情報の根拠は?」と尋ねることでソースを明示させたり、出力されたキーワードを元に自ら検索するなど、ひと手間かけることで信頼性の高い活用が可能になります。

英語検索も併用する

国内の情報だけでは得られない知見にアクセスするためには、英語での検索や質問を併用するのが非常に効果的です。多くの研究論文、技術ドキュメント、海外の業界レポートなどは英語で発信されており、AIも英語の情報には豊富な知識を持っています。

例えば「最新のAIトレンドを教えて」と日本語で質問するよりも、「What are the emerging AI trends as of August 2025?」と英語で聞くことで、より詳細かつ先進的な内容が得られる場合があります。英語に不慣れな場合も、AIを使って翻訳や文法チェックを活用すれば、ハードルを下げて取り組むことができるでしょう。

Genspark(ジェンスパーク)に関するよくある質問

Gensparkに関してよくある質問をまとめました。

Gensparkとは?

Gensparkとは、AI検索エンジンのことです。従来の「Webリンクを羅列するだけ」の検索ではなく、膨大なWeb情報をAIが自動で収集・分析・要約し、“答えそのもの”を生成します。すべての回答に必ず情報源(ソースURL)が明記され、ファクトチェックも容易です。

詳しくは、記事内の「Genspark(ジェンスパーク)とは」をご覧ください。

Gensparkに無料プランはある?

Gensparkでは、全部の基本機能を無料で利用できます。ボード保存や長文検索などは、スタータープラン以上の有償版で活用できます。

詳しくは、記事内の「Genspark(ジェンスパーク)とPerplexity(パープレキシティ)の違い」をご覧ください。

Gensparkは日本語でも使える?

日本語入力に対応しています。英語の方が情報量が豊富なため、英語検索の併用がおすすめです。

詳細は、記事内の「英語検索も併用する」で解説しています。

まとめ

Gensparkは単なるAI検索エンジンではなく、情報の構造化と意思決定を支援する「思考の伴走者」とも言えるツールです。しかしその真価を引き出すには、「何を」「どのように質問して」「どう使うか」といった適切な使い方が求められます。

生成AIをフル活用して業務効率化を加速させたい経営者やプロダクトマネージャー、Web担当者は、本記事で紹介した使い方やポイントを意識することで、Gensparkをビジネス戦略の起点として味方につけることができるでしょう。まずは、自分の課題や業務領域でひとつずつ試してみてはいかがでしょうか。

執筆者

Takehiro Miyagawa

編プロ、出版社、フリーペーパー制作会社などで雑誌編集の経験を経て、現在はコンテンツディレクターとして多様なプロジェクトで活躍中。特に芸能人やタレント・YouTuber・マイクロインフエンサー・経営者・医師などの有識者や専門家のキャスティングやインタビュー企画を得意としている。

LATEST

最新記事

TAGS

タグ