AI時代に「選ばれる」ホワイトペーパーの条件とは?BtoBマーケティングの勝機は“提案型×二刀流”にあり!|FUNGRY Planner’s FILE #01

こんにちは。企業のコンテンツマーケティングやブランディング活動を伴走支援する株式会社ファングリーで、Webマーケティングの戦略立案を支援しているプランナーの椿と申します。

さて、最近お客様とお話ししていると、あるひとつのテーマが頻繁に議題に上がるようになりました。

それが、「ホワイトペーパーの活用」です。多くの企業がコンテンツマーケティングの重要性を認識し、その中核となる施策としてホワイトペーパー制作に乗り出している、ということのようですね。

しかし、その一方で、こんなお悩みもよく耳にするんです。

「ホワイトペーパーを作ってみたものの、思ったようにリードが取れない」

「競合も同じような資料を出していて、差別化が難しいと感じる」

「そもそも、どんなテーマで、どんな内容にすればいいのか分からなくて……」

こういったお悩み、お持ちではないでしょうか?

生成AIの登場で情報のあり方そのものが根底から変わろうとしている今、これまでのホワイトペーパーの作り方が、通用しづらくなっているのかもしれません。かつてWebサイトが「あれば良い」という存在から「あって当たり前」になり、そして「ユーザーファーストやブランディングを意識したもの」へと進化したように、ホワイトペーパーもまた、大きな変革の時を迎えていると言えそうです。

そこで今回は、プランナーである私の視点から「生成AI時代に本当に成果を出すホワイトペーパーとは何か」、そして「BtoB企業がマーケティングで成功するための新たな指針」について、分かりやすく具体的にお話ししていきたいなと思います。

この記事を読み終える頃には、あなたの会社が次に作るべきホワイトペーパーの姿がより明確に見えてくるのではないかと思います。

Table of Contents

ホワイトペーパー市場で起きている「地殻変動」

まず、私たちの足元で今、何が起きているのかを一緒に整理するところから始めていきましょう。

この変化は、大きく分けて「企業側(作る側)」と「ユーザー側(ダウンロードする側)」の双方で、同時に起きているように感じます。

【作るのニーズ】「広く浅く」から「狭く深く」へ

かつてのホワイトペーパーというと、「業界の動向」「○○の基本」といった比較的間口の広いテーマが主流でした。しかし、状況は少しずつ変わってきたように思います。

最近では集客がうまくいっている企業ほど、より限定的なテーマで特定の読者に狙いを定めたホワイトペーパーを制作するようになっているんです。

これは非常に重要な変化と言えますね。例えば、以前なら「転職のコツ」という一般的なテーマで良かったかもしれません。ですが今、成果を出している企業が作るのは、「20代から未経験でエンジニア転職を成功させるコツ」といったように、ターゲットや状況をできるだけ細かく絞り込んだホワイトペーパーです。

私たちの調査でも、先進的な企業は特定のターゲットやニーズ、さらにはサービスごとにホワイトペーパーを作り分けることで、テーマを細分化させていることが分かっています。

| 企業(業種) | 制作の方向性 |

|---|---|

| A社(SaaS系) | 対策したいSEOキーワード(ミドルキーワード)ごとにホワイトペーパーを制作 |

| B社(人材系) | メディアに掲載した1記事に対してひとつのホワイトペーパーを制作 |

| C社(金融系) | ターゲットを「5〜20名前後のIT企業」に限定したテーマでホワイトペーパーを複数制作 |

このことから企業側のニーズは、もはや「1個の資料で多くの人を集めたい」というより、「本当に届けたい特定の人に、深く刺さる情報を届けたい」へとシフトしている、ということが見えてきますね。ホワイトペーパーのテーマは、明確に「細分化の時代」に突入したと言えるでしょう。

【ダウンロードする側のニーズ】生成AIがもたらした「本物」への期待

では、なぜ企業はこれほどまでにテーマを細分化させるのでしょうか。その答えは、資料をダウンロードする「ユーザー側」の変化にあると考えています。

ここで重要になるのが、「より専門性の高い情報、独自情報が求められている」という点です。

この変化のきっかけとなったのが、言うまでもなく生成AIの登場です。今や一般的な知識やノウハウは、検索エンジンにキーワードを打ち込んだりAIに質問したりすれば、すぐに手に入りますからね。わざわざ個人情報を入力してまで、ありきたりな情報がまとめられた資料をダウンロードしようとは、普通は思わないですよね。

そこでユーザーがホワイトペーパーに期待するのは、AIでは生成できない、その企業ならではの「専門性」や「独自性」というわけです。

もちろん情報を学び始めたばかりの方にとっては、教科書のような一般的なノウハウ系のホワイトペーパーも、依然として価値があるものだと思います。

しかし、他の企業でも同様のテーマでホワイトペーパーを展開しているため、これまでのようなノウハウ系のテーマでは価値を感じにくくなってしまいました。

競争が激化し、ユーザーの情報リテラシーが向上する中で、その価値が相対的に低下していることは紛れもない事実ではないでしょうか。

このように作る側の「テーマの細分化」と、ダウンロードする側の「専門性・独自性への期待」。この二つの要素が組み合わさることで、ホワイトペーパーを取り巻く環境は以前よりもずっと複雑なアプローチが求められるようになっているのだと感じています。

「質の高い」ホワイトペーパーの定義を見直してみませんか?

「質の高いホワイトペーパーを作りましょう」――これ自体は、誰もが同意するところだと思います。ですが、問題はその「質」の定義です。生成AI時代において、私たちが向き合うべき「質」とは、多くの人が想像するものとは少し違う場所にあるのかもしれません。

情報の「量」では、選ばれにくくなっている

かつて、ホワイトペーパーはページ数が多く、情報が網羅されていることがひとつの価値基準でした。しかし、ユーザーが「専門性・独自性」を求めている以上、情報の「量」はもはやダウンロードを決める決定的な要因にはなり得ない、と私は考えています。

むしろ、100ページの一般的な解説書よりも、特定の課題に特化した10ページの独自レポートの方がずっと価値が高いと判断されるケースも少なくありません。

「見た目のデザイン」より「情報デザイン」という考え方

では、デザインはどうでしょうか。美しく洗練されたデザインは、もちろん企業のブランディングに寄与します。ですが、ホワイトペーパーの本質的な目的、つまり「ダウンロードしたユーザーが、知りたい情報をスムーズに理解できること」を考えたとき、私たちはデザインの役割をあらためて見直す必要があると思うんです。

私は、「中ページは分かりやすさを重視し、見た目を過剰に飾る必要はない」と考えています。ホワイトペーパーで優先すべきは「見た目のおしゃれさ」ではなく、「情報デザイン」、つまり「いかに読みやすく、分かりやすいか」という設計だと思います。

例えばどんなにデザインがおしゃれな家具でも、組立説明書が分かりにくかったらとても困ってしまいますよね。それと同じで、ホワイトペーパーも読み手がストレスなく情報を理解し、納得できるように設計することが大切なんです。

この点については、デザイナーの方から「シンプルなものが増える中で、デザイナーの役割はどうなるのか?」という疑問も出てくるかもしれませんね。これは「ホワイトペーパーは情報を伝えることを最優先にシンプルにしつつ、サービス認知やブランディングに関わるものはじっくり作り込んだデザインにする」といった目的ごとの使い分けで整理できるのではないかと考えています。この戦略的な視点こそ、これからのデザイナーに求められる新たな価値になっていくのではないでしょうか。

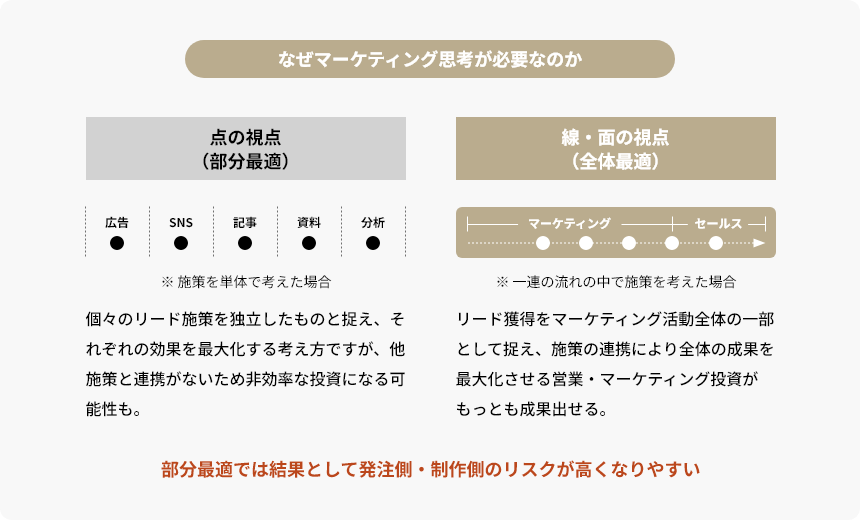

「点の視点」の限界。マーケティング思考なくして成功なし

ホワイトペーパー制作のご依頼を受ける際、私たちはしばしば「この資料でリードを増やしたいんです」というご相談をいただきます。ですが、ここだけの視点を持って実行に移すのは注意が必要です。

その課題、本当に「ホワイトペーパー」で解決できますか?

大前提として、「お客様が口にされた課題が、必ずしも本質的な課題とは限らない」という可能性を、私はいつも頭の片隅に置くようにしています。この視点は非常に重要で、お客様が「ホワイトペーパーが欲しい」と言っていても、「本当にそれが最適解なのか」「他の手段で目的を達成できるのではないか」と一度立ち止まって考えるべきだと感じています。

実際にお客様のご相談の裏には、次のように全く別の問題が隠れているケースも少なくありません。

ホワイトペーパーのデザインが悪いからダウンロードされない……

▼本当の課題

そもそもホワイトペーパーへのアクセスが少ない(デザインではなく構成や集客方法が問題)

リードは取れるけど、成約につながらない……

▼本当の課題

獲得したリードを育成するナーチャリングの仕組みが整っていない

もし私たちがお客様の言葉のままに、「承知しました、デザインを良くしましょう」とホワイトペーパー単体の改善(部分最適)に終始してしまったら、どうなるでしょうか?恐らく根本的な課題は解決されず、お客様の満足にはつながらない結果になってしまいます。

「線」と「面」で捉えるマーケティング戦略

だからこそ、私たちはマーケティング全体の視点を持つことが不可欠だと考えています。施策を個別の「点」で捉えるのではなく、マーケティングからセールスに至る一連の「線」、さらには顧客体験全体という「面」で捉え、その中でホワイトペーパーが果たすべき役割を丁寧に見定めていくのです。

「今回のホワイトペーパーは、お客様の購買プロセスのどの段階で役立つものだろう?」「そして、読んでくれた人に、次は何をしてほしいのだろう?」――このような視点なくして、適切なテーマや設計、分かりやすい情報デザインの提案はできません。

競合他社のサービスを調査してみても、構成・企画・デザイン支援といったメニューは多くの企業が提供しており、差別化は難しいのが現状です。価格帯もさまざまですし、受け身の姿勢では価格競争に巻き込まれやすくなってしまいます。だからこそ、マーケティング全体を俯瞰した「提案型」で進めていく必要があるというわけです。

具体的には、次のような全体像をお客様と共有しながら本当の課題を突き止め、最適なプランニングを行っていくようにしています。

- このホワイトペーパーは、どの媒体に掲載するのが効果的か?

- 誰が、どんな気持ちのときに、このホワイトペーパーに出会うと嬉しいか?(認知段階か、比較検討段階か)

- ダウンロードしてくれた後、どんなアクションを促すのが親切か?(インサイドセールスからの連絡か、メルマガでの情報提供か)

- そもそも、その企業やサービスのことは、世間にどれくらい知られているか?(まだあまり知られていない製品の紹介資料は、興味を持ってもらいにくい)

これこそが単なる制作代行ではない、お客様に寄り添う真のパートナーとして価値を提供していく上で最も重要なプロセスだと私は信じています。

「専門性」と「独自性」の作り方【実践ガイド】

では、具体的にどうすれば、AIには真似できない「専門性」と「独自性」をホワイトペーパーに落とし込めるのでしょうか。ここからは、具体的な方法をいくつかご紹介したいと思います。

一次情報を活用する

まず、ターゲット層にアンケートを実施し、その結果を独自の情報としてレポートにまとめる方法があります。これは他では手に入らない、とても貴重なオリジナルコンテンツになりますね。

また、自社が持つアクセスデータや顧客データ、市場の変化といった一次データを分析し、独自の視点でレポートすることも非常に有効です。

自社の「勝ちパターン」を言語化する

自社サービス・製品における成功事例やナレッジも、強力なコンテンツになります。とくに具体的な数字を伴う「成果」を明らかにできると、信頼性はぐっと高まります。

他にも、「私たちはこう考え、こう実践しています」という自社の考えや実績を根拠とした「解」を示すことで、企業の思想や実力を誠実に伝えることができます。

社内に眠る「暗黙知」を掘り起こす

「企業の中で『当たり前』になっていることこそが、実は価値ある資産になる」――これは、私がとくに重要だと考えている視点です。

例えば日々の制作フローやトラブルの回避方法、プロジェクトマネジメントの工夫など、社内では当たり前すぎて誰も気にしないような情報が、社外の方にとっては「そんな方法があったのか!」と驚くような価値あるノウハウになることがあります。

また、お客様へのヒアリングや社員へのインタビューを通して「うちの会社って、他と何が違うんだろう?」を深掘りしていくと、その企業ならではの特殊な取り組みや文化が見つかったりもします。

特定の領域に「特化」する

特定の領域に特化した情報も、競合との差別化にとても有効です。

例えばその道のプロに、ご自身の体験やノウハウをありのままに語ってもらう。それだけで、コンテンツには権威性と人の温もりが宿ります。

そして、先ほどお話ししたようにテーマを絞り、「特定のターゲット」の「特定の課題」に対して深く寄り添うことも専門性を高める上でとても効果的です。

例えば、「『○○の領域で困ったら、あの会社に相談してみよう』と、一番に思い出してもらえる存在になること」。これこそがAI時代を生き抜くための、ひとつの大切な考え方ではないでしょうか。広く浅い情報発信から一歩進んで、ある領域で信頼される存在になる。そのための頼もしい武器が、専門性と独自性を備えたホワイトペーパーなのです。

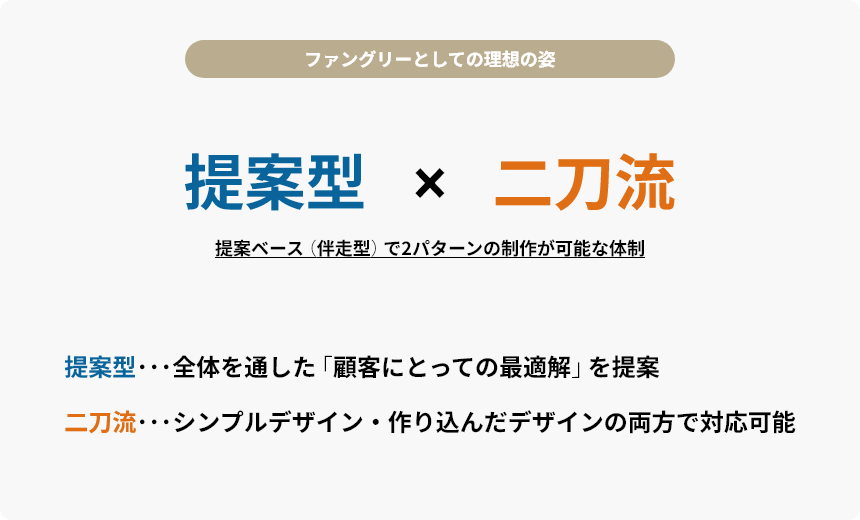

ファングリーの解:「提案型 × 二刀流」という理想の姿

ここまで、ホワイトペーパーを取り巻く変化、求められる質の変化、そしてマーケティング思考の重要性についてお話ししてきました。これらを踏まえて、私たちファングリーが目指している理想の姿が「提案型 × 二刀流」という考え方です。

【提案型】お客様の成果に寄り添う、真の伴走者

「提案型」とは、単に言われたことを形にするのではなく、全体を通して「お客様にとっての最適解は何か」を一緒に考え、提案していくコミュニケーションのことです。

私たちは常にマーケティング全体の視点を持ち、お客様の目的、戦略、営業プロセスまで深く理解した上で、最適なプランニングを行うようにしています。テーマや構成(台割)、デザイン、そしてCTA(Call To Action)に至るまで、あらゆる段階で「全体を踏まえると、こうした方がよりお客様の力になれるのではないでしょうか」という、意図を持った提案を行うのです。

このような介在価値が発揮できないと私たちは単なる「制作代行会社」となり、価格競争に巻き込まれやすくなってしまいます。

実際に私たちが以前、製造業A社のホワイトペーパーを制作した際、競合他社は20万円台の価格を提示していました。一方で、私たちの当初の提案額は34万円。ですが、私たちは価格だけで勝負はしませんでした。「34万円払ってもいい」と思っていただけるよう、製造業向けデータベースサイトへの掲載に適した企画やダウンロードを促す構成、表紙・中ページのデザイン、掲載場所別のサムネイルパターンなど、お客さんが把握していない潜在ニーズに対しても提案させていただきました。

進めていく中で提案額は調整していきましたが、他社より高い値段で私たちにご発注いただくことができました。これは価格ではなく、私たちの「提案」そのものに価値を感じてもらえたからだと考えています。お客様の潜在的な課題まで踏み込んで、「ここまで私たちのことを理解してくれるのか」と信頼していただくこと。それこそが価格競争から脱却し、お客様の成果、そして私たちの成長へとつながる道なのだと信じています。

【二刀流】あらゆるニーズに応える、柔軟な制作体制

ここで言う「二刀流」とは、「シンプルなデザインのホワイトペーパー」と「作り込んだデザインのホワイトペーパー」のどちらも制作可能な体制を指します。それぞれのホワイトペーパーの特徴は、以下のとおりです。

| シンプルなデザイン | 作り込んだデザイン | |

|---|---|---|

| 難易度 | 低い | 高い |

| 納期 | 短期 | 長期 |

| コスト | 低い | 高い |

| 目的 | 社内に蓄積された、実践で裏付けられた成功パターン(構成や情報デザインの型)に情報を流し込むことで、短期間で成果を出しやすい | クライアントの特殊な要望や、ブランディング上、高度なデザインが求められる場合に、ヒアリングを基にゼロから最適な構成・デザインを構築する |

この「二刀流」の体制を築くことで、私たちはクライアントの予算や納期、そして何より「お客様の目的と理想」に応じて本当に最適な選択肢を提供できるようになります。そして、この体制を支えているのはやはり社内での制作経験を通じて蓄積された、たくさんのノウハウに他なりません。

これからの時代を勝ち抜くための3つの教訓

最後に、「選ばれる企業」になるための3つの教訓を紹介したいと思います。これはホワイトペーパー制作に限らず、あらゆるマーケティング支援に共通する私たちの行動指針でもあります。

教訓1:“提案型“を実現するには全員がマーケティング思考を持つこと

コンテンツ制作には、セールス、ディレクター、ライター、デザイナーといった多くのメンバーが関わります。そのメンバー全員が単なる作業者ではなく、「プランナー」としての視点を持つことが重要だと考えています。

それぞれの専門性を持ち寄りながらも、全員が「どうすればお客様の課題を解決できるだろう?」を同じ目線で考え、話し合える状態。それが、私たちの目指すチームの姿です。

教訓2:全体理解・全体プランニングによって最適解を見つける

次に、ホワイトペーパーをひとつの施策として捉えるのではなく、常にマーケティング施策全体の大切なひとつとして認識することです。

お客様とその先にいるターゲットを深く理解し、ホワイトペーパーの前後のアクションまで想像する。その上で、お客様にとって最適な一手を導き出す。このプロセスを、私たちは決して疎かにしてはいけないと考えています。

教訓3:“ノウハウ蓄積“と”作業の最適化”が二刀流への近道

多くの制作経験を通じて社内にノウハウを蓄積し、共有することもとても重要です。最適な作業ボリューム、デザインレベル、設計、フォーマット選びなど、あらゆる知見をデータ化し、体系化していく。この地道な努力こそが、「提案型×二刀流」という理想の実現に向けた、最も確実な近道だと考えています。

ただし、現状のノウハウレベルで、競合に勝っていると驕るつもりはありません。常に「もっと良い方法はないか」と学び続ける、謙虚な姿勢も持ち続ける必要があります。

生成AIの波は、私たちコンテンツ制作者にとって難しい挑戦であると同時に、大きなチャンスでもあります。小手先のテクニックが通用しなくなり、「本質的な価値とは何か」が問われる今だからこそお客様と深く向き合い、戦略を練り、心を込めてコンテンツを創造できる企業が「選ばれる」時代が来たのではないでしょうか。

私たちファングリーは、これからもクライアントの皆様の良き相談相手、そして頼れるパートナーであり続けるために、変化を恐れず学び続け、提案し続けていきたいと考えています。

執筆者

Takeru Tsubaki

大学卒業後、株式会社フリーセル(現ブランディングテクノロジー株式会社)へ入社。その後、グループ会社の株式会社ファングリーに移籍し、セールス部門のマネージャーとしてWebマーケティングのプランニング・戦略立案を支援している。

LATEST

最新記事

TAGS

タグ