Interview

# 16

「99%無理」と言われていた商標取得の裏話|失敗と後悔から分かった、カテゴリーワードを押さえる大切さ

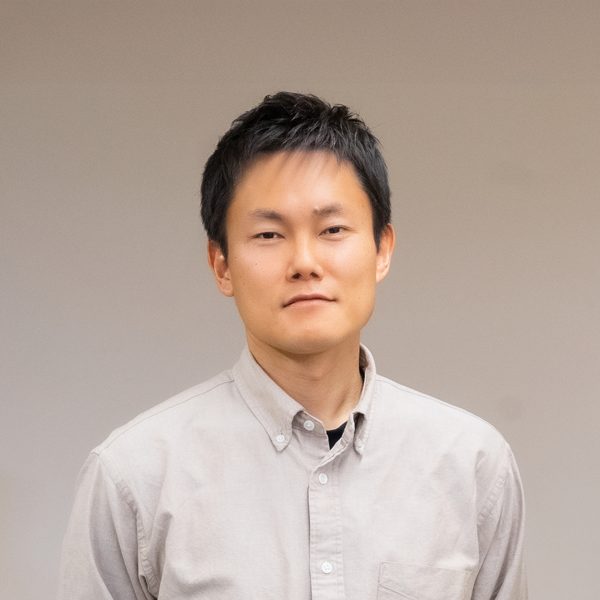

一般社団法人ブランド・プランナー協会

代表理事

松井 寛志(まつい・ひろし)

コンテンツプロデュースカンパニーを標榜する株式会社ファングリー代表の松岡でございます。

「コンテンツ界隈ここだけの話」、第16話のゲストは、主に中小・ベンチャー企業のブランド強化支援や世間一般のブランディングに対する理解向上に取り組むブランド・プランナー協会の代表理事、松井寛志さんです。

近年、ブランディングに取り組む企業が増加傾向にある中、ブランド・プランナー協会はどのような取り組みを通して、どのような未来を実現しようとしているのか。また、どのようなマーケティング戦略を通して自組織の規模拡大を図ろうとしているのかについて伺いました。

一般社団法人ブランド・プランナー協会

代表理事

松井 寛志(まつい・ひろし)

1987年生まれ。2007年にブランディングテクノロジーに入社。デザイナーとして年間100社を超える中小企業の集客支援を行い、2015年には企業ブランディングの資格認定を行う一般社団法人の設立に参画。現在はブランド・クリエイティブ講師を担当する傍ら、代表理事として協会の運営を行っている。デジタルハリウッドSTUDIO 渋谷の企業講師やアガルートアカデミーのブランディング講座なども担当。

ブランドは「飾り」ではなく、市場で競争力を高める「武器」となる

──ブランド・プランナー協会は2015年に誕生した一般社団法人で、設立から今年で10年を迎えます。初めに協会の立ち上げの経緯を教えていただけますか?

2015年の4月に、当協会の創設者である木村裕紀さんが『ブランドファースト』(日経BPコンサルティング)という書籍を上梓しました。いかなる企業もそれぞれに「ブランド=らしさ」を持っており、その「ブランド=らしさ」を第一に経営を行うことの重要性や具体的な取り組み方を解説する――という内容の本で、ブランドファースト経営を実践できれば企業は常に軸足をぶらさず最適な選択・判断ができるようになります。

この考え方を広く世の中に伝えていきたいとの思いのもと、体系化して発信するための教育機関として設立したのがブランド・プランナー協会です。

──協会における松井さんの役割を教えてください。

私はブランド・プランナー協会の代表理事と、ブランド・クリエイティブ講座の講師を務めています。当協会には2級と1級という二つの認定資格があり、2級の認定者は600名を超えました。年によって差はありますが、年間で60名くらいずつ増えてきている状況です。

そこ(受講者)の集客に関するコンテンツマーケティングの実行、講座などのプログラム開発、合格者向けのイベント企画・運営、質問対応を含めた受講者の支援、追加でラーニングしていく機会の提供など、わりといろんなことをやっています。

──ほぼ全部ですね(笑)。運営サイドは何人くらいの体制ですか?

現状は私がメインで、ほかに数名のオンラインアシスタントと協力しながら運営しています。ほかに理事が2名いて、こちらの2名には主に戦略の部分でブレーンとして関わってもらい、執行の部分を私がメインでやるという役割分担になっています。やることが多くリソース不足を感じる瞬間もありますが、今は程良く受講者数が増えているので問題なくやれているかと。運営に関わるメール対応や書類の作成などはパートナーさんに依頼しています。

──講座ではどのようなことをやっているのでしょうか?

2級は全5回の座学で、ワークもあります。毎回受講後にレポートを提出していただき、最後に行う試験で基準点をクリアすれば認定資格を取得できる形式です。1級は2級の取得が前提で、自社もしくは他社でブランディングを5件以上実践した後、プロセスや効果などをプロジェクトレポートにまとめて提出いただきます。その内容を協会で審査し、合格すれば1級認定となります。

学んで終わりではなく、講座を受けてくださった方がプランナーとして戦略的にブランディングを実践・支援できるように導くことが目的です。

──1級のハードルがいきなり高い(笑)。培った知識だけでなく、相応の実戦経験が求められるわけですね。

はい。なので、けっこうハードルは高いと思います(笑)。

──1級認定者のレポートはとても興味深いですが、どこかで読めたりするのですか?

すべてではありませんが、1級取得者のプロフィールとともに一部をサイト上で公開しています。

「自分もこういうふうになれるんだ」「こういったプロジェクトに関われるんだ」とイメージできるコンテンツは、「そもそもどういうことをやるのかよくわからない……」と思われがちなブランディングにおいて非常にわかりやすく、1級を取得していただく動機づけにもなると思っています。

──事例には説得力がありますからね。

受講者の集客においては訴求力が高いコンテンツだと思います。というか、「講義を受けてみませんか?」とアウトバウンドで必死に営業をかけるのはブランド体験としてあまり好ましくないですから(笑)。こういった情報発信を通して訴求し、受講者数の増加を目指しているところです。

ブランディングは知的財産権の活用や地方創生と相性が良い

──ブランド・プランナー協会の類似団体にブランド・マネージャー認定協会(2010年社団法人設立)があるかと思いますが、両協会にはどのような違いがあるのですか?

難しい質問ですね(笑)。私個人の解釈としてお話ししてもよいですか?

──もちろんです(笑)。

「ブランドマネジメント」は、対象物となるブランドが明確にあってはじめて運営・管理できるものです。それに対して、そもそもブランドが言語化・資産化されていない状況からそこを戦略的に構築していくのが「ブランドプランニング」の役割だと考えています。

つまり、資産としてあるブランドの維持、管理、活用に主眼を置いているのがブランド・マネージャー認定協会、資産化までのプランニングにフォーカスしているのが我々、という考え方ですね。

──「マネジメントする手前」が領域であると。

はい。「当事者」としてブランドの資産を管理するブランド・マネージャー向けではなく、「支援者」としてブランディングに関わるクリエイター向けの教育機関、という位置づけです。そのため、提供しているプログラムもデザインやコピーライティングなど支援サイドに寄っているものが多くあります。

──これまで両協会に接点などはあったのですか?

ほとんどありません。が、受講生に関しては横断しているケースというか、どちらのプログラムも受講したことがあるという方は一定数います。

──協会が企業や自治体などと連携することはあるのでしょうか?

「産学連携」などの取り組みはあまりありません。ただ、日本弁理士会さんのような団体に対して運営サイドと共同でプログラムを作り、会員のリテラシー向上を目指してコンテンツを発信するといった事例はあります。

──なるほど。ブランディングは知財(知的財産権)と近接していますからね。

他にも、例えば北海道の一般財団法人さっぽろ産業振興財団さんとの事例のように、目的(札幌の中小企業を盛り上げる)によっては組織というより地域・業界の支援に入るケースもあります。ブランディングは、地方創生とも相性が良いんですよ。

経産省は、経営相談を無料でできる「よろず支援拠点」という機能を全国各地で設置しています。ブランド・プランナー協会の資格取得者が全国的に増えたら、その窓口と連携して地方の経営者を支援する取り組みもやってみたいです。

──協会のマーケティング施策として、広告なども運用しているのでしょうか?

はい。少額ですがインターネット広告への投資とSEO対策を並行しています。その他のマーケティング活動としては、ホワイトペーパーや無料講座から見込みの受講生を獲得するという施策を行っています。

──そこからメールでナーチャリングしていくイメージですか?

セールス目的のメールは極力打たないようにしています。私自身がそういうの、あまり好きじゃないので(笑)。その代わり、1級取得者のトピックをコンテンツ化してメールで発信しています。

1級を取る方って、ビジネススキルだけでなくパーソナリティも優れている方が多いんですよ。なので、事例記事と一級取得者の人となりが分かる記事を会員向けメルマガに載せ、発信しています。私の営業メールよりそっちのほうがよっぽど効果的ですから。

1級取得者が出るタイミングによるので配信は不定期になってしまうのですが、四半期に2回くらいは配信しています。

──見込み受講生としてはどういったターゲットを想定しているのですか?

職種はデザイナー、ライター、制作ディレクター、コンサルタントなどです。そこに自社でブランディングに取り組もうとしている一部経営者が加わりますが、支援する側の方たちのほうが多いですね。

──受講生に協会として提供できる価値について教えてください。

ブランディングは形としても分かりにくく、第三者にも伝わりにくいものです。役立つ知識を提供することはもちろんですが、それを体系的に学ぶことで経験や知識を実証できるのが、受講していただくメリットと言えるかもしれません。

あと、1級の取得に向けた相談などにも対応しています。受講に関する質問の延長で、キャリアの相談に乗ることもありますね。

「99%取れない」と言われていた商標を取ることができた

──これまでの活動の中で、失敗した経験などはありますか?

協会自体のブランディングで強烈な失敗体験があります。他の場所でお話ししたことはないのですが、商標に関する話です。このインタビューを読んでくださった方の反面教師になればと思うので話しますね。

──ぜひ聞きたいです。

設立からしばらくしてから判明したことなのですが、実は「ブランド・プランナー」という商標が同業他社に取られていたんですよ。先方が商標を取得した理由は不明ですが、知財を押さえられるというのは活動する上で非常に大きなリスクになります。

そもそもなぜ法人設立時に商標を取得できていなかったかというと、そこにはいくつか原因があります。

| ・もともと社内向け勉強会として始動しており、当時は対外的に認定資格や学習コンテンツを提供していく想定ではなかった ・講座の回を重ねるにつれて法人化の流れになったものの、有志メンバーで運営していたこともあり知財や法務を管轄するメンバーが不在だった |

今思うとすごくシンプルなミスなのですが、とても後悔しています。

──そうですね。世の中に言葉を浸透させたタイミングで「商標侵害」を訴えられたりしたらシャレにならないです。

新社名・事業名の商標取得はもともと想定していたのですが、不測の事態が重なって相互確認の不備が生じてしまったんです。

──で、そこに気づけなかったと。

戦いが始まるのはここからです。我々は「ブランド・プランナー協会」で商標登録を出願しました。「協会」の文言が入っていますが、「ブランド・プランナー」の類似ワードとして却下される可能性が高く、弁理士さんにも「99%取れない」と言われていましたが、1%に賭けて準備した結果、なんと商標を取ることができたんです。事業領域が重なっていたため、セミナーとか書籍といった自分たちが使いたい領域は押さえられていましたが。

──なぜ「99%取れない」と言われていた商標を取れたのですか?

弁理士さんと時間軸のところから話し始め、自分たちのほうが相手方よりも早く「ブランド・プランナー」という言葉に着眼し、それを世の中に広めていきたいという考えのもとで事業を開始した――と主張できる根拠をできるだけ出しました。たとえば広告のインプレッションデータとかですね。その結果、先方が商標登録するより前に自分たちの啓蒙活動があったという事実を認定してもらえたわけです。

──私もこれまで40~50件くらいの商標登録に携わりましたが、類似する商標を持っている会社とのやり取りは一定発生しますよね。

はい。説明するターンがくるたびにデータやエビデンスを提出し、「いや、違うんです」というのを繰り返しました。実際、先方は「ブランド・プランナー」という言葉で商標を取っていますが、これを表立っては使っておらず、サイトなどの説明の中で必要に応じて使っている程度でした。

──そこで助かった部分もあるわけですね。

この一件で学んだのは、ビジネスのコアになるワードは商標を押さえないと危険だということ。識別力のある言葉、つまりオリジナリティが強い言葉や造語などはとくに重要です。

余談ですが、タグラインも商標を取らないといけないんですよ。これは、ステートメントや企業理念、ミッション・ビジョン・バリューなど、開発言語全体に言えることです。支援する側は、必ずスキームに入れるべきポイントと言えます。

──ああ、そうですね。ここ10年くらいですよね、キャッチフレーズ(スローガン)が商標として出願できるようになったのは。

タグラインは事業展開のセンターピンとなるものなので、非常に重要です。弁理士協会さんの話でも、「取得できるものはしておいたほうがいい」と。商標を取得する/しないはクライアント側が決めることとはいえ、支援する代理店や制作会社は事前にリスクを伝えたほうが良いですね。

──ブランディングに対するニーズの変化みたいなものは感じますか?

それこそ10年くらい前は、「ロゴやタグラインを作りたい」といった制作領域が相談のメインでした。それが今は、DXによる事業変革などの影響もあって企業の課題が多様化しているため、相談内容が抽象化してきています。

また、「最初のブランディングから1周した企業」も増えてきている印象です。一度目は明確なビジネス成果につながらなかったものの、その取り組みからリブランディングに向けて明確な課題が見えている、といった感じですね。

──リブランディングニーズと言えば、「パーパスやMVVといったブランドメッセージを策定したものの、然るべき人たちに浸透しない」という課題は多いです。

極端な例だと、「作ったものの社員が重きを置いてくれない」「作ったことを知らない社員がいる」なんてこともあったりして。その場合、浸透させていく工程の課題のほか、作ったもの自体に課題があることもあります。これにどう向き合うべきかも重要です。

──ブランドの浸透施策に関するノウハウを展開する講座はあるんですか?

現状、そこにフォーカスした講座はまだありません。もちろん通常の講座内でインナーブランディングの重要性については解説していますが、今後はより実践的な内容を追加していきたいと考えています。

加えて、会員の中にもインナーブランディングに強い方がいます。そういった方と連携してコンテンツを開発するのも面白いかもしれませんね。他にもいろんな才能を持った会員が多くいるので、協会内のタレントマネジメントも大事だと思っています。

──数年後のビジョンについて教えていただけますか?

協会がもっと大きくなったら、いろんな会員さんと協働して一つの大型ブランディングプロジェクトに参画するなどもやってみたいですね。たとえば、自治体や地域の課題に一緒に取り組むとか。当協会が課題の内容に合わせて最適な会員をアサインしたり、ナレッジの提供や情報発信の部分で貢献したりして、プロジェクト全体をつなぎ合わせる存在になれれば面白そうです。

──「ブランディングは何をやるのかよくわからない」という方もまだ多い中で、その考え方や進め方を体系的にまとめ、発信することの意義は大きいと思います。今後のトピックも楽しみにしています。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ