インタビュー(取材)記事の書き方!読まれる原稿に仕上げるテクニックを解説

「インタビュー(取材)記事の書き方が分からない」「取材内容ってどのようにまとめれば良いの?」と悩むコンテンツ制作の担当者に向けて、本記事では読者の心を動かすインタビュー記事の作成方法を分かりやすく解説します。事前準備から構成、執筆、公開後のプロモーションまで、段階ごとに詳しく見ていきましょう。

インタビュー記事は、単なる会話の記録ではありません。構成力と表現力によって、企業や人物の魅力を引き出し、読者の心を動かすコンテンツに仕上げることができます。

この記事を読めば、自信を持ってインタビュー記事の作成に取り組めるようになり、企業の魅力を最大限に伝える質の高い記事を制作できるようになります。

Table of Contents

インタビュー(取材)記事とは

インタビュー(取材)記事とは、ある人物に対して取材を行い、その発言や経験、価値観などをもとに構成・編集された一次情報を核とする記事を意味します。

さまざまな情報をまとめた単なる「まとめ記事」とは異なり、取材対象者(インタビュイー)のリアルな声や想い、人柄が伝わることが最大の特徴です。その人ならではのストーリーや背景を深掘りして伝えることで、他にはない独自性と説得力を持ったコンテンツに仕上がります。

こうしたインタビュー記事は、ブランドやサービスの信頼感を高めるだけでなく、読者にとっても共感や学びを得られる価値の高い情報源となります。

インタビュー記事の目的と重要性

インタビュー記事はメディアの独自性を際立たせ、読者の心を動かす力を持つ重要なコンテンツです。ここでは、インタビュー記事が果たす役割とその効果について解説します。

メディアの独自性を担保しやすい

インターネット上にはさまざまな情報があふれ、似通った記事が大量に存在しています。そうした中で差別化されたコンテンツを発信するためには、オリジナル性が鍵となります。

インタビュー記事は、実際に取材した内容をもとに構成されるため、他メディアが真似できない一次情報の宝庫です。インタビュイーが語る体験談や専門的な知見、価値観は、読み手に新たな気づきやリアルな共感をもたらし、コンテンツとしての独自性と信頼性を両立させます。

問い合わせや資料請求につながりやすい

インタビュー記事は、BtoB領域においても非常に有効なマーケティング手法です。例えば自社サービスの導入事例インタビューでは、以下のような具体的なストーリーを提示することで、サービスの価値を第三者視点で証明する「社会的証明」として機能します。

- クライアントがどのような課題を抱えていたのか

- どのような経緯で解決に至ったのか

- 導入後にどんな成果が得られたのか

このように、取材記事は単なる製品を紹介するだけのコンテンツよりも読者の納得感や信頼感を高め、問い合わせ・資料請求などのコンバージョンにつながりやすいのが特徴です。

同様に、採用サイトにおける社員インタビュー記事も、企業文化や仕事のやりがいをリアルに伝えることで、求職者の共感を呼び、応募への後押しとなります。

事例取材記事や採用インタビューについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

インタビュー記事の種類

インタビュー記事には、主に3つの種類(形式)があります。伝えたい内容や読者層、メディアのコンセプトに合わせて、最適な構成を選びましょう。

ここでは、それぞれの形式の特徴と活用シーンを紹介します。

Q&A(一問一答)形式

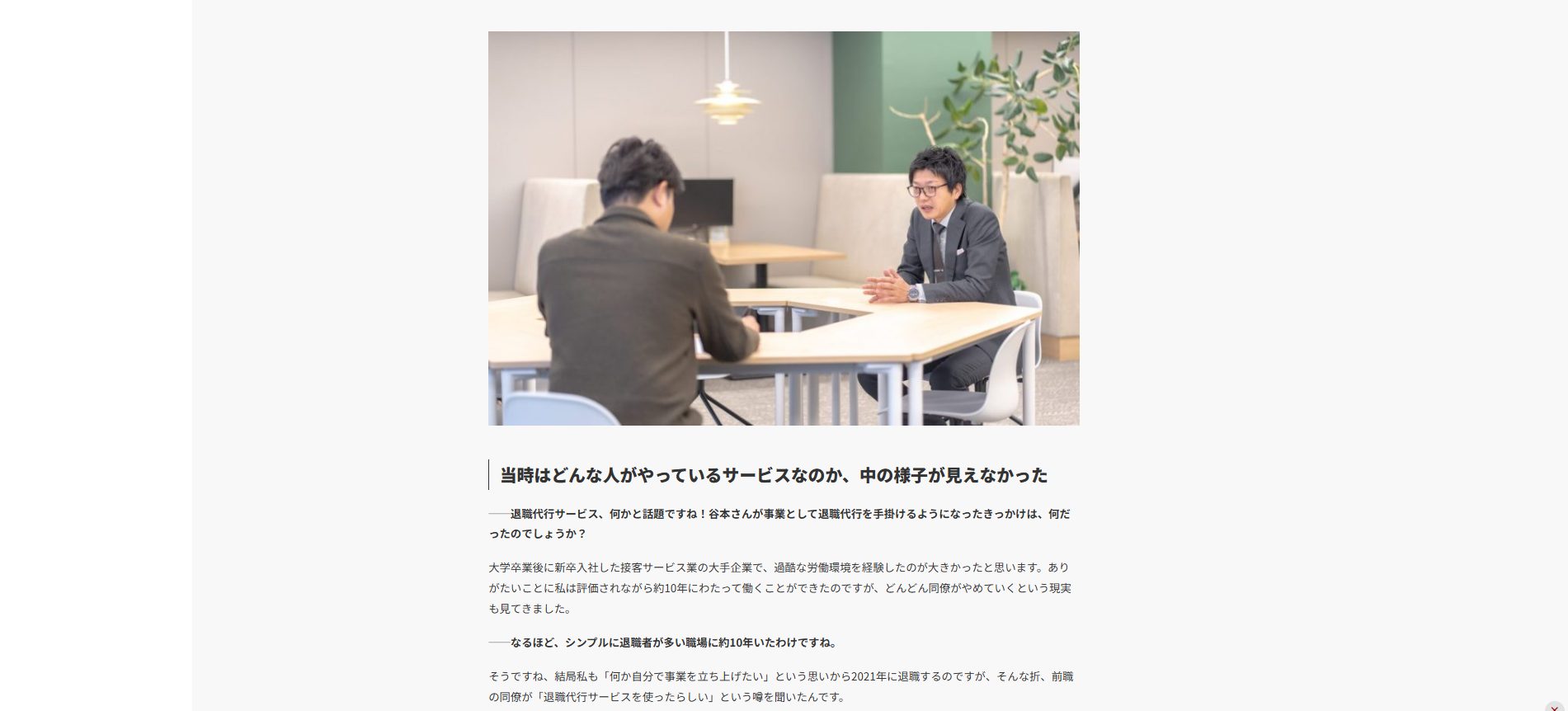

引用:https://fungry.co.jp/cnaps/interview/keyperson17/

Q&A形式は、インタビュアーの質問とインタビュイーの回答を交互に掲載する最もポピュラーな形式です。

会話のやり取りがそのまま再現されるため、取材現場の臨場感やインタビュイーの人柄が伝わりやすいのが特徴です。テンポよく読み進められるため、長い記事でも読者の負担が少ないでしょう。複数の人物に同じ質問を投げかける企画など、要点を簡潔に見せたい場合にも適しています。

モノローグ(一人称)形式

モノローグ形式は、インタビュアーの質問を省略し、あたかもインタビュイーが一人で語っているかのように見せる形式です。ストーリー性のある構成に適しており、インタビュイーの内面や価値観をダイレクトに、力強く伝えられるのが大きな特徴です。

読者は、まるで本人から直接語りかけられているような没入感を得られ、印象にも残りやすいスタイルと言えます。著名人の半生や専門家の信念など、「思い」をじっくり伝えたいテーマに適しており、深みのある記事に仕上がります。

ルポ(三人称)形式

ルポ形式は、インタビュアーが第三者の視点から取材の様子や背景を描写し、内容を客観的に伝える構成です。

インタビュイーの発言だけでなくその場の雰囲気や表情、仕草などの非言語情報まで織り交ぜられるため、記事に奥行きが出やすくなります。さらに、客観的なデータや補足情報も組み合わせやすく、情報に説得力と重層性を持たせることが可能です。企業の導入事例や社会性のあるテーマを扱うノンフィクション記事などに多く使われ、読者にじっくり読み込ませたい記事に適しています。

インタビュー記事に向いているシーン・不向きなシーン

インタビュー記事は非常に魅力的なコンテンツ形式ですが、あらゆるシーンに万能というわけではありません。

その特性を理解し、適切な場面で活用することが、より効果的なコンテンツ制作につながります。

インタビュー記事が向いているシーン

以下のようなケースでは、インタビュー記事の効果が発揮しやすいでしょう。

| 想定シーン | 効果 |

|---|---|

| 導入事例・お客様の声を紹介したい | 実際のユーザーが語る体験談を通して、サービスの信頼性や成果をリアルに伝えられる |

| 採用活動の成果を高めたい | 社員の声から企業文化や働きがいを伝え、求職者の共感や応募意欲を高められる |

| 専門家・有識者から業界の動向や専門的な知見を引き出したい | 説得力や権威性を高められ、オリジナルなコンテンツでユーザーの関心を惹きつけられる |

| 経営者や開発担当者によるビジョンを共有したい | 企業の想いやブランドの世界観をストーリーとして伝え、ファンづくりにつなげられる |

インタビュー記事が不向きなシーン

一方で、以下のようなケースではインタビュー記事は不向きとなります。

| 想定シーン | 不向きな理由 |

|---|---|

| 速報性が求められるニュースや時事情報を発信したい | 取材や編集に時間を要するため、リアルタイム性が求められる情報発信に適さないため |

| 網羅的かつ体系的な情報整理をしたコンテンツを発信したい | 特定のテーマについて幅広く解説する場合は取材記事は適さないため(HowTo記事や解説記事が適している) |

| 複数製品やサービスを客観的に比較したい | スペックや価格など客観的基準で比較する場合は、主観的要素の強いインタビューは公平性を損なう可能性があるため |

インタビュー記事で陥りやすい失敗パターン

良質なインタビュー記事を作成するためには、初心者が陥りやすい失敗パターンを理解することも重要です。ここでは、よくある失敗例とその改善方法について詳しく解説します。

事前リサーチ・準備が不十分のまま取材に臨んでしまった

事前準備が不十分だと、取材時にスムーズな進行ができず、表面的な回答しか引き出せないことがあります。これでは記事の深みが大きく損なわれ、独自性の全くない記事になりかねません。

取材前には徹底的なリサーチを行い、インタビュイーが「そこまで調べてくれたのか」と感じるような核心を突く質問を用意することが大切です。

インタビュイーの発言をそのまま載せてしまった

録音した音声をそのまま文字に起こしただけでは、冗長で読みにくい記事になってしまいます。「えーと」「あのー」といった不要な言葉は削除し、文章の「てにをは」を整えたり、口語特有の回りくどい表現を簡潔にする編集が必要です。

ただし、インタビュイーの熱量や個性を損なわないよう、言葉のリズムやニュアンスを大切にしつつ、読みやすさを意識して仕上げるのがポイントです。

インタビュー記事を分割してしまった

伝えたい内容が多いからといって1本のインタビューを前編・後編(またはそれ以上の本数)に分けてしまうと、後編が読まれないリスクが高まります。

読者としては長々としたコンテンツは離脱率が高くなってしまうため、最も伝えたいメッセージを明確にし、情報を取捨選択して1記事にまとめるのが基本です。どうしても長くなる場合には、前編・後編の導線を整えるなど読者が離脱しにくい構成を意識しましょう。

記事タイトルに「インタビュー」と入れてしまった

SEOの観点から、タイトルの冒頭に「インタビュー」と入れるのはあまり効果的ではありません。ユーザーは「○○の課題解決方法」など具体的な悩みやニーズで検索するため、タイトルには記事内容の具体性や読者が得られるメリットを反映させることが重要です。

もし「インタビュー」というキーワードをどうしても入れたい場合には、タイトルの末尾など控えめな位置に入れるのが望ましいでしょう。

著作権の所在を曖昧にしていた

インタビュー記事の著作権は、原則として記事を執筆したライターや、その発注元であるメディアに帰属します。しかし、インタビュイーにもパブリシティ権やプライバシーの権利があります。

公開前には必ずインタビュイーに内容を確認してもらい、事実誤認や意図しない伝わり方がないかを双方で合意しておくことが、トラブル回避のポイントです。必要に応じて、事前に契約書を交わすことも検討しましょう。

インタビュー記事の事前準備

インタビューの成功は、事前準備で9割決まると言っても過言ではありません。以下のポイントを押さえて、入念に準備を進めましょう。

ターゲット設定・目的の明確化

まず「誰に対して伝えたいか」という記事のターゲットを設定し、「ターゲットに何を伝えたいか」「ターゲットがどのような行動をしてほしいのか」という記事の目的を明確にします。これらがブレると、質問内容も記事の方向性も定まりません。

具体的には、以下のとおりです。

| ターゲット | ・○○といった課題を抱える企業の担当者 ・○○のキャリアを望む求職者 |

| 目的(記事が目指すゴール) | ・サービスの問い合わせ増加 ・採用応募者の増加 ・企業のブランディング |

なお、目的には読者が記事を読んだあとに「このサービスなら安心だ」「この会社で働きたい」と感じるような効果もあわせてイメージしましょう。

質問リストの作成

目的に沿って質問をリストアップしていきます。ただし、単なる質問の羅列で終わらせることは避けましょう。

質問は以下のように分類し、構成しておくと安心です。

| アイスブレイク用の質問 | 相手の緊張をほぐすための簡単な質問 |

| 本題の質問 | 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、具体的なエピソードを引き出す質問 |

| 深掘り用の質問 | 相手の回答に対し、「なぜそう思ったのですか?」「具体的にはどういうことですか?」とさらに掘り下げるための質問 |

| 未来に関する質問 | 今後の展望や夢を聞き、記事を前向きに締めくくるための質問 |

「はい/いいえ」で終わらないオープンクエスチョンを中心に構成するのがポイントです。

インタビューの質問については、別記事「社員インタビュー質問例90選!効果的な質問作成のポイントも解説」もあわせてご覧ください。

インタビュイーの選定と事前調査

目的に合ったインタビュイーを選定したら、徹底的に調査を行いましょう。

具体的には、以下のような情報をリサーチします。

- 公式情報(企業のWebサイト、公式SNS、プレスリリースなど)

- 個人情報(インタビュイーのSNS、ブログ、過去の登壇資料やインタビュー記事など)

- 関連情報所属業界の動向、競合他社の動き、関連書籍など

この事前調査が、当日の会話を深めるだけでなく、インタビュイーとの信頼関係を築く土台となります。

取材企画書(依頼書)の共有

インタビュイーには、事前に質問リストとあわせて取材企画書(依頼書)を共有しておきましょう。企画書を用意することで、取材の目的や流れを相手に理解してもらいやすくなり、スムーズな取材につながります。

取材企画書の書き方は、別記事「取材企画書はどうやって作る?効果的な作成ポイントも紹介【テンプレート付き】」をご覧ください。

インタビュー当日の進行のポイント

万全の準備を終えたら、いよいよ取材本番です。当日はインタビュイーから最高の「撮れ高」を引き出すことに集中しましょう。

インタビュー当日の流れ

一般的なインタビューの進行は以下のとおりです。

- 挨拶・名刺交換 最初のコミュニケーションです。笑顔でハキハキと行い、良い印象を与えましょう。

- 趣旨説明 本日のインタビューの目的、掲載メディア、所要時間を改めて説明します。

- 録音・撮影の許可取り 必ず事前に録音や撮影の許可を取りましょう。

- アイスブレイク 雑談で場の空気を和ませ、緊張をほぐします。

- インタビュー本編 準備した質問を軸に取材を進めていきます。

- クロージング 伝え残したことがないか確認し、今後の流れ(原稿確認の依頼など)を説明します。

- お礼 貴重な時間をいただいたことに感謝を伝えて終了します。

録音・録画の対応

インタビュー内容を正確に記録するため、音声の録音は必須です。スマートフォンのアプリでも可能ですが、専用のICレコーダーの方が高音質で安心です。

機材トラブルに備え、必ず2台以上のデバイスで録音することを強くおすすめします。オンライン取材の場合は、録画機能を使うと後から表情も確認できて便利です。

アイスブレイクの重要性

本題に入る前の雑談(アイスブレイク)はインタビュイーの緊張をほぐし、本音を引き出すための重要なステップです。

天気の話などありきたりな内容ではなく、事前調査で見つけた共通の趣味や相手の最近の活動について触れると、一気に距離が縮まります。この数分間の会話が、インタビュー全体の質を大きく左右します。

質問内容の広げ方

準備した質問リストは、あくまで「地図」のようなものです。インタビューは「旅」と同じ。道中で面白い発見があれば、予定を変更して寄り道する柔軟性が求められます。

具体的には、以下のポイントを意識して質問内容を広げていきましょう。

- キーワードを拾う 相手の回答に出てきた興味深い言葉を拾い、深掘りしましょう。

- 感情に寄り添う 「それは大変でしたね」「その時、嬉しかったですか?」など、感情の動きに注目することで、人間味あふれるエピソードを引き出せます。

- 「なぜ?」を繰り返す 相手の行動や考えの背景にある理由を優しく問いかけ、話の核心に迫りましょう。

インタビュー記事作成の流れ

取材が終わったら、いよいよライターとしての腕の見せどころです。ここからは、収集した情報を整理し、読者の心に届く記事へと昇華させていくプロセスに入ります。

1. 構成作成

まずは、記事全体の設計図となる構成案を作成します。インタビュー記事の基本的なレイアウトは以下の通りです。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 読者が最も興味を引くキーワードと、記事を読むことで得られるメリットを凝縮して伝える |

| アイキャッチ画像 | インタビュイーの魅力が伝わる写真や対談風景など、記事内容を象徴する1枚を選ぶ |

| リード文 | 記事全体の要約と、読者が「自分ごと」として読み進めたくなるような問いかけを記述する |

| インタビュイーのプロフィール | 氏名・肩書・経歴などを簡潔にまとめ、発言の信頼性を補強する。顔写真も添えると効果的 |

| 本文 | 見出しを立てて、Q&A形式やモノローグ形式で内容を整理する。写真や図解を適宜差し込み、視覚的な変化をつける。 |

| まとめ | 記事全体を通して伝えたかったメッセージを改めて強調し、読者の行動を促すように締めくくる。 |

| 関連リンク(CTA) | 問い合わせ先やサービスサイト、関連記事へのリンクを設置し、次のアクションへ誘導する。 |

2. 記事執筆

構成案が整ったら、いよいよ記事の執筆に入ります。録音データを聞き返しながら、当日の空気感やインタビュイーの熱量を再現する気持ちで書き進めましょう。

とくに意識すべきなのは、記事の冒頭で最も伝えたいメッセージを提示すること。読者は途中で離脱する可能性もあるため、冒頭の段階で結論や核心部分を伝えておくのが有効です。

また、インタビュイーが語った中で個性や熱意が感じられる言葉は積極的に使い、読者の印象に残るよう工夫しましょう。ただし、冗長な言い回しや口癖などは、編集で整理する必要があります。

さらに、抽象的な表現ではなく具体的なエピソードを軸に話を構成すると、記事の臨場感や説得力が一気に高まります。例えば「頑張った」ではなく、「○○という困難に直面した際、△△という工夫で乗り越えた」といった具体性を持たせることがポイントです。

3. 記事編集

執筆が完了したら、次は原稿を読者にとって最適な形に整える編集作業に移ります。

まずは、録音データの文字起こしから始めましょう。自動文字起こしツールを使うと効率的ですが、必ず手動で聞き直して修正を加えることが必要です。意味のない言葉(いわゆる「ケバ」)や、話の重複部分はカットしましょう。

次に口語表現を自然な文語表現に直したり、語尾が単調にならないよう調整したりして、文章のリズムを整えます。また、インタビューで話した順番に固執する必要はありません。読者が理解しやすい流れにするために話の順番を入れ替えたり、セクションごとに再構築したりする柔軟さも大切です。

4. 校正・校閲と事実確認

編集が終わったら、必ず第三者の視点でチェックしましょう。

まずは誤字脱字の有無を確認し、インタビュイーの発言の意図を正確に捉えているか、論理の筋が通っているかをチェックします。自分では気づけない間違いや、分かりにくい表現は必ずあるため、可能であれば別のライターや編集者など、他の人に読んでもらって客観的なフィードバックをもらいましょう。

あわせて、登場する人名・企業名・サービス名・数値データなどの固有情報に誤りがないか、必ず裏付け調査(ファクトチェック)を行います。

最終的に、インタビュイー本人に内容に問題がないか、意図と異なる表現がないかを確認してもらい、公開の承諾を得る「本人校正」を行います。

ファクトチェックについて詳しくは、別記事「ファクトチェックとは?意味や方法、役立つツールを簡単にわかりやすく解説」をご覧ください。

5. 記事公開とプロモーション

記事が完成したら、多くの人に読んでもらうためのプロモーション活動に取り組みます。良い記事であっても、読まれなければ意味がありません。

まずは、SNSでの展開が効果的です。XやFacebook、LinkedInなど企業の公式アカウントを活用し、記事のポイントや見どころを添えて紹介します。インタビュイーにもメンションを送り、可能であれば拡散への協力を依頼しましょう。

また、メルマガを使って既存顧客や見込み顧客に直接届けるのも有効です。さらに、著名人や社会的に影響力のある人物のインタビューであれば、プレスリリースを通じてメディアに取り上げてもらうのもひとつの手。ターゲット層に確実に届けたい場合は、SNS広告やリスティング広告の活用も検討しましょう。

記事を公開して終わりではなく、読者からの反応を観察し、次回のコンテンツ作成に活かすことが重要です。SNSでのコメントやシェア、記事への反響を分析し、どんな要素が響いたのかを把握することで、より効果的なメディア運営が可能になります。読者との継続的な対話を通じて、メディアのファンを育てていく意識を忘れないようにしましょう。

インタビュー記事の質を高めるテクニック

読み手の心に残るインタビュー記事は、ちょっとした工夫で大きく変わります。

最後に、質の高い記事に仕上げるための実践的なテクニックを紹介します。

具体的なエピソードで読者の心をつかむ

読者の心に残るのは、抽象的な説明ではなく「具体的なストーリー」です。取材の際は、成功体験だけでなく失敗や苦労、ターニングポイントとなった出来事なども丁寧に掘り下げましょう。リアルなエピソードが加わることで記事に厚みが生まれ、読者の共感を呼びやすくなります。

感情に訴える表現を使う

人は理屈だけでなく、感情によって動かされます。喜びや悔しさ、情熱といった感情がインタビュイーの言葉から感じ取れるよう、印象的なフレーズを選びましょう。

また、表情や声のトーン、取材現場の空気感といった情報も文章に織り交ぜることで、読者がより深く物語に入り込めます。

ターゲット読者を意識する

記事の読者を常に意識し、「誰のために書いているのか?」を考えながら執筆することが重要です。専門家向けなら専門用語を適度に使っても構いませんが、一般読者がターゲットであれば、平易な言葉でわかりやすく伝える工夫が必要となります。

読者の知識レベルや関心度に応じて、言葉の選び方や情報の深さを調整しましょう。

インタビュー記事に関するよくある質問

インタビュー記事の制作を検討されている方から寄せられる、よくある質問にお答えします。

インタビュー記事とは?

インタビュー記事とは、特定の人物への取材内容をもとに構成・編集された記事のことです。読者に伝えたいストーリーや情報を、会話形式や語りを交えて表現するのが特徴です。

詳しくは、記事内の「インタビュー記事(取材)とは」で解説しています。

インタビュー記事にはどんな種類がありますか?

インタビュー記事には、主に3つの形式があります。伝えたい内容やメディアのコンセプトに合わせて最適な見せ方を選びましょう。

- Q&A(一問一答)形式

- モノローグ(一人称)形式

- ルポ(三人称)形式

各記事の種類については、記事内の「インタビュー記事の種類」で詳しく解説しています。

インタビュー記事で陥りやすい失敗パターンは?

インタビュー記事の制作に慣れていないと、以下のような落とし穴にはまりがちです。

- インタビュー時に会話が盛り上がらない

- 記事を複数に分けてしまう

- 記事タイトルに「インタビュー」と入れてしまう

- 著作権の所在を曖昧にする

詳しくは、記事内の「インタビュー記事で陥りやすい失敗パターン」をご覧ください。

まとめ

インタビュー(取材)記事は、Webメディアに個性と深みを与える、非常に有効なコンテンツ形式です。制作には時間と労力が必要ですが、そのぶん読者の共感や信頼を得やすく、企業のブランディングやマーケティングの成果にしっかりとつながります。

“読まれるインタビュー記事”に仕上げるポイントは、万全な「事前準備」、相手の想いを引き出す「対話力」、そして得た情報を魅力的な記事に仕上げる「編集・執筆力」にあります。本記事でご紹介したステップやコツを参考に、ぜひ読者の心に響くインタビュー記事づくりに取り組んでみてください。

株式会社ファングリーでは独自のライターネットワークを構築しており、企業様の課題や目的に合わせたインタビュー取材のテーマ・コンセプト策定からインタビュイーのキャスティング、取材対応、記事制作まで一貫したご支援が可能です。ノウハウやリソース不足にお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

執筆者

コンテンツディレクター/ライター

Miho Shimmori

2023年ファングリーに入社。以前はWebマーケティング会社で約2年半コンテンツマーケティングに携わり、不動産投資メディアの編集長を務める。SEOライティングが得意。ほかにも士業関連や政治など複数メディア運営の経験あり。Z世代の端くれ。趣味はサウナと競馬と街歩き。

LATEST

最新記事

TAGS

タグ