AI文章作成(生成)ツールおすすめ10選【2026年最新版】

本記事では、AI文章作成(生成)ツールについて、無料・有料のおすすめツールから活用事例、注意点まで詳しく解説します。

「記事やメルマガ、企画書の作成に時間がかかりすぎる」

「もっと効率的に高品質なコンテンツを作りたい」

このようなお悩みを抱える広報、マーケティング、コンテンツ制作に携わる担当者向けに、AIを最大限に活用して業務を効率化する具体的な方法を紹介します。

この記事を読めば、AI文章作成ツールをただの「作業補助」としてではなく、あなたのクリエイティビティを引き出し、日々の業務を劇的に効率化する「最高の相棒」として活用できるようになるでしょう。

目次

AI文章作成(生成)ツールとは?

AI文章作成ツールとは、ユーザーが入力したキーワードやプロンプトに基づいて、AIが自動で文章を生成してくれるツールです。

この技術は、インターネット上の膨大なデータを事前に学習した「大規模言語モデル(LLM)」をベースにしています。LLMは学習データから単語と言葉の関連性や文法パターンを学び、次に続く確率が最も高い言葉を予測しながら文章を生成します。

具体的にはGoogleの研究者などが開発した「Transformerモデル」や、OpenAI社の「GPT(Generative Pre-trained Transformer)」といった技術が利用されています。

驚異的なスピードで拡大した生成AIブーム

2022年にOpenAI社が発表した対話型AIサービス「ChatGPT」は、リリースから5日で100万を超えるユーザーを獲得しました。そして、リリースから2ヶ月ほどでユーザー数は1億人に到達。「生成AI」や「人工知能」といったキーワードが瞬く間に世間に浸透し、大きな話題となったことは記憶に新しいでしょう。

世界中で急速に拡大した生成AIブームは、日本に上陸してわずか3年ほどで私たちの生活や仕事、消費行動を劇的に変えたといっても過言ではありません。

それまでエンジニアやマーケター、ライターといった一部の職種が業務で利用するケースが多かった生成AI。しかし、メディアやSNSで盛んに取り上げられたことで認知度が一気に高まります。そして今日ではIT業界やコンテンツマーケティング業界以外にも幅広く普及し、多くの企業で導入が進んでいるところです。

メールアドレスさえあれば誰でも無料で使えるハードルの低さも、爆発的に普及した要因のひとつでしょう。

株式会社ICT総研の調査によると、国内の生成AI利用者は2025年末には2,537万人、2026年末には3,175万人、2027年末には3,760万人に達すると見られています。計算上、日本の人口の約4割弱が生成AIを利用することになり、その数は今後も増加する見込みです。

また総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、日本における生成AIの市場規模については、2028年に2兆5,433億6,200万円まで拡大すると予測されています。なお、最も利用率が高かったツールは「ChatGPT」で、AI文章作成ツールとしての認知度の高さが伺えます。

出典:ICT総研「2024年度 生成AIサービス利用動向に関する調査」

出典:総務省「令和6年版 情報通信白書」

自治体のAI導入率は6割超え

総務省が全国の地方公共団体を対象にAI・RPA導入状況についてアンケート調査を実施したところ、64.5%がAI・RPAを導入済みであることが分かりました。

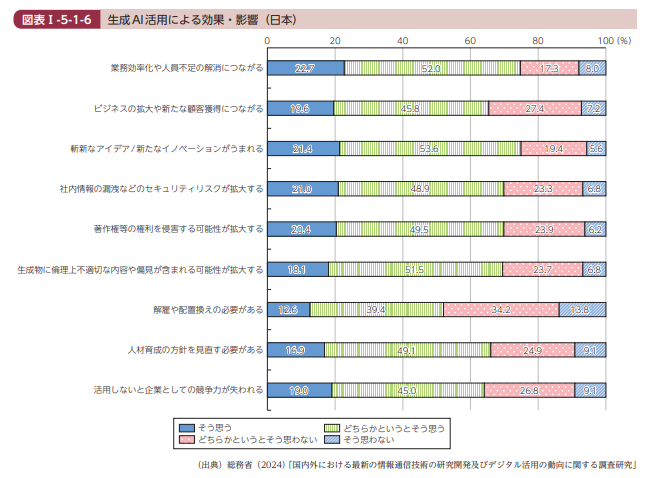

出典:総務省「地方自治体におけるAI・RPA活用促進(令和7年6月30日版)」生成AIの活用による影響については、約75%の企業が「業務効率化や人員不足の解消 につながると思う」と回答しています。

出典:総務省「令和6年版 情報通信白書」

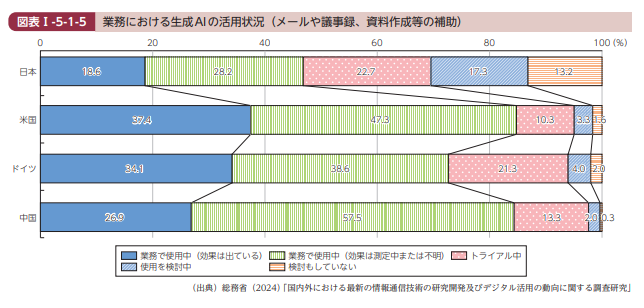

しかし、実際の活用状況を見ると、アメリカ(84.7%)に比べて日本(46.8%)の割合はまだまだ低いことがわかりました。セキュリティリスクなどの懸念点から、導入に慎重な企業が多いことが伺えます。

出典:総務省「令和6年版 情報通信白書」

AI文章作成ツールの種類

文章生成AIツールは、仕組みや機能によって「ルールベース型」と「機械学習型」の2種類に分けられます。

「ルールベース型」は、設定されたテンプレートやルールに従って文章を組み立てる方式。チャットボットなどにも利用されるAIで、定型文の自動生成(請求書、挨拶文、FAQ応答など)に向いています。一方で複雑な会話には向いておらず、決まった範囲内の回答文しか出力できません。

ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)に代表される「機械学習型」は、大量の文章データを学習して、人間と会話するような自然な文章を生成します。ユーザーからの多様な質問や支持(プロンプト)に対して、質問の意図を理解してスムーズな対話を実現しますが、この型には誤情報を生成するリスクも。生成AIが事実に基づかない情報や、あたかも真実であるかのように聞こえる嘘を生成する現象を「ハルシネーション」と呼びます。

さまざまな業界・シーンでの活用が期待され、近年急速に普及しているのは「機械学習型」の文章生成AIツールです。

詳しくは、後述の「AI文章作成ツールの活用事例5選」をご覧ください。

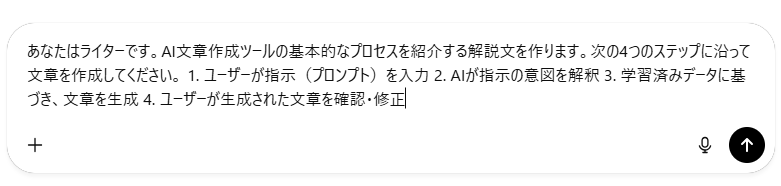

AI文章作成ツールを使った文章生成のプロセス

AI文章作成ツールの基本的なプロセスは、非常にシンプルです。大まかに次の4つのステップに沿って作成していきます。

1. 【ユーザー】指示(プロンプト)を入力 する

まず、ユーザーは「どのような文章を作ってほしいか」を生成AIツールに指示します。例えば「ブログ記事の導入文を書いてほしい」「ビジネスメールの例文を作ってほしい」といった具体的な要望を入力します。この指示を「プロンプト」と呼びます。

2. 【AIツール】指示の意図を解釈する

次に、AIは入力されたプロンプトの内容を解析し、ユーザーの意図を理解しようとします。「これは説明文なのか、提案文なのか」「どのようなトーンで書くべきか」といった点を推測し、最適な文章の方向性を組み立てます。

3. 【AIツール】学習済みデータに基づき、文章を生成する

AIは大量の学習データをもとに、文脈に合った言葉を組み合わせて文章を生成します。蓄積された知識やパターンを活用することで、人間が書いたように自然な文を作り出せるのが特徴です。

4. 【ユーザー】生成された文章を確認・修正する

最後に、生成された文章をユーザーが読み、必要に応じて修正します。AIの提案をそのまま使うのではなく、用途やニュアンスに合わせて人の手で調整することにより、完成度の高い文章に仕上げられます。

プロンプトは、より具体的に明確に書くことがポイント

ChatGPTなどのAI文章作成ツールから最適な回答を得るには、プロンプトと呼ばれる指示文が重要です。明確に指示文を入力することで、ユーザーが求める質の高いアウトプットが出力されます。

「記事の構成案を作成して」と抽象的な指示よりも、「あなたはディレクターです。目的:○○、ターゲット:▲▲、メインキーワード:◎◎、仮タイトルは◆◆◆◆、見出しは<h2><h3>で構成する内容で、構成案を作成してください」などと条件を細かく指定することでより精度の高いアウトプットを作成できます。

AI文章作成ツールを活用するメリット

すでに説明したように、世界で爆発的成長を遂げている生成AI市場。AI文章作成ツールが急速に普及し、多くのビジネスシーンで注目されているのは、次のようなメリットがあるためです。

業務効率化が期待できる

記事やメール、資料のドラフト作成にかかる時間を大幅に短縮してくれます。これまで人の手で実施していた作業の一部をAIに任せることで、よりコアな業務(新しいビジネス戦略立案やコンテンツ企画立案、最終的な推敲など)に集中できます。

とくに定型文などの単調な文章作成業務を自動化できるため、日々の業務負担を大きく軽減できるのが特徴です。時短や効率化を実現し、より付加価値の高い仕事に集中できる効果が期待できます。

クリエイティブなアイデアをサポートする

AIの支援範囲は、文章作成にとどまりません。アイデア出しや企画構成、思考プロセスの補助まで担ってくれます。

クリエイティブな思考を必要とするタスクにおいては、経験不足や苦手分野といったハードルに悩むケースもありますが、そういった場面でもAIが「考える」プロセスを手伝ってくれます。企画のブレインストーミングにおける壁打ち相手としても活用できるでしょう。

属人化を解消できる

「担当者が不在で特定の業務が進まない」「後任への引継ぎがうまくいかず、一から品質基準の構築が必要になった」など、業務の属人化に困っている現場も少なくないでしょう。AIを活用し、業務プロセスをマニュアル化することは、属人化の防止にもつながります。

一定の品質を担保できる

AIツールを使えば、誰が使っても一定レベルの品質の文章を生成できるため、文章作成スキルによる品質のバラつきをある程度防げます。

さまざまなコストを削減できる

コンテンツ制作を内製化しやすくなるため、外部のライターや編集者への外注コストを削減できる可能性があります。さらに、少人数でより多くのコンテンツを制作できるようになるため、内部の人件費(労務費)の削減にもつながります。

AI文章作成ツールのおすすめ10選

人気のAI文章作成ツールを10個紹介します。

なお、最初に紹介する「ChatGPT」「Gemini」「Claude」「Perplexity」「Microsoft Copilot」はいずれも原則として無料でも使用できますが、より機能性の高い有料版もあります。

後半で紹介する「Catchy」「Notion AI」「Magic Write」「TACT SEO」「SAKUBUN」は有料プランがメインとなっていますが、無料版で操作性を試すことも可能です。

ChatGPT

2022年11月に発表されたOpneAI社製のAIツールです。

チャット形式のインターフェースで、誰でも簡単に使える仕様なのが特徴。汎用性が非常に高く、アイデア出しから翻訳、要約まで幅広く対応します。

Gemini

Googleが開発したAIで、各種Googleサービスとの連携が強みです。

テキスト以外にも画像や音声、動画など複数の情報を理解できるマルチモーダル機能が特徴です。

Claude

アメリカのAnthropic社が開発した「対話型AI」で、ChatGPTのように長文の読解・生成が得意で、より自然で文脈を理解した対話が可能。

業務メールの作成や添削、議事録の要約、コード作成などビジネスシーンでの多様な用途で利用できます。

Perplexity

Perplexity(パープレキシティ)は、Web上の最新情報を収集・要約して回答する「AI対話型検索エンジン」。

チャットボットのように対話型で情報を深掘りし、より信頼性の高い情報を取得できる点が大きな特徴です。

Microsoft Copilot

出典:https://copilot.microsoft.com/

Microsoftが提供するAIアシスタント機能の総称です。

最新のWeb情報に基づいた回答を生成し、GPT-4を無料で利用できる点が大きな強み。テキストや画像の生成、文書の要約、情報の検索など、さまざまなタスクを支援します。

Catchy

出典:https://lp.ai-copywriter.jp/

株式会社デジタルレシピが開発・提供する、日本語対応のAIライティングアシスタントツール。マーケティングや広告のキャッチコピー、記事タイトルなど、用途に特化した100種類以上の生成ツールが利用可能です。

利用シーンや規模に応じて「Starter」「Pro」「Enterprise」の3種類の有料プランが用意されています。無料プランもありますが、月に使用できる回数が制限されているため本格的な業務利用にはやや制約があります。

▼Catchyの料金プランの違いと選び方などは以下の記事をご覧ください。

Notion AI

出典:https://www.notion.com/ja/product/ai

Notion Labs社が提供している AI アシスタント機能です。ドキュメントツールNotionに統合されており、議事録の要約や文章の改善、翻訳などがシームレスに可能です。

有料プランへのアップグレードで高度な機能(AIミーティングノートなど)を利用できます。普段からNotionを使っている方には、とくにおすすめです。

Magic Write

出典:https://www.canva.com/ja_jp/magic-write/

デザインツールCanva内に搭載されたAI文章生成機能です。プロンプトを入力すると、SNS投稿文やプレゼン資料のテキストなど、幅広い用途の文章を自動生成します。デザインと連携した文章作成に強いのが特徴です。

無料プランでは利用回数に制限がありますが、有料プランでは利用上限が大幅に増加されます。また、素材やテンプレートが無制限に使用できるようになります。

TACT SEO

株式会社ウィルゲートが提供するSEOツールです。2024年9月に、会員登録不要でAI記事作成ができる機能が追加。上位表示に必要なキーワードの提案や、競合サイトの分析に基づいた記事構成案の作成が可能です。

無料トライアルではAIによりライティング機能に制限がありますが、有料のプロフェッショナルプランでは制限が解除されます。

SAKUBUN

NOVEL株式会社が提供するAIライティングツールです。ブログ記事やメルマガ、広告など用途に合わせたテンプレートが100種類以上用意されているのが特徴。

ペルソナ設定なども可能で、ターゲットに合わせた文章を作成しやすく、SEOに最適化したコンテンツ作成を実現します。利用規模や予算に合わせ、3つの有料プランがあります。

AI文章作成ツールの活用事例5選

AI文章作成ツールの具体的な活用事例を5つ紹介します。

1. 記事作成

SEOキーワードを指定し、ブログ記事の構成案、見出し、本文の下書きを生成できます。これにより記事作成のファーストステップが非常にスムーズになり、作業効率が劇的に改善されるでしょう。

▼ 構成案の作り方について、詳しくは以下もあわせてご覧ください。

2. 資料作成

プレゼンテーションの構成や、各スライドに記載するテキスト案を生成できます。短時間で質の高い資料のベースを作れるため、企画立案やプレゼンに集中できます。

3. SNSの投稿文作成

X(旧Twitter)やInstagramなどのプラットフォームに合わせたテイストで、複数の投稿文案を作成できます。ルーティーン化した日々の投稿作業を効率化できるでしょう。

4. メール・ビジネス文書作成

丁寧なビジネスメールの返信文、議事録の要約、プレスリリースのドラフト作成など、定型的なビジネス文書の作成をサポートしてくれます。

5. 企画のアイデア出し・リサーチ

新規事業のアイデア、企画の壁打ち、特定テーマに関する情報収集の補助として活用できます。思いがけない視点やアイデアを得られることもあります。

国内1,000件以上のAI活用事例を検索できるデータベース

ここで紹介した活用事例以外にも、「どういった業種・企業がAIを活用しているのかをもっと詳しく知りたい」場合には、人生成AI活用普及協会(GUGA)が公開する「生成AI活用事例データベース」を参考にしてください。

国内企業や自治体などが取り組んだAI活用事例が網羅されており、2025年9月の公開時点で1,008件の事例を収録しています。キーワード検索のほか、公表日順、企業別、業界別での表示ソートで事例を検索できます。

AI文章作成ツールを使う際の注意点

AI文章作成ツールは非常に便利ですが、活用する上でいくつかの注意点があります。

公開前にファクトチェックを行う

AIが生成した文章はそのまま公開せず、必ずファクトチェックを実施しましょう。AIは事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成することがまれにあります。不正確な情報を掲載すると、記事の信頼性を下げてしまうことにもなりかねません。とくに固有名詞や数値データは、必ず正しい情報か確認が必要です。

また、不自然な表現がないかチェックすることも重要です。文法的な誤りや、文脈に合わない不自然な言い回しがないかを確認し、修正しましょう。

▼ ファクトチェックについては、以下の記事をご覧ください。

著作権とプライバシーを考慮する

生成された文章が既存のコンテンツと酷似していないか、コピーコンテンツにならないよう事前にチェックしてから公開します。また、個人情報や企業の機密情報をAIに入力しないよう、作成時にルールや決まりごとを定めておくことも必要です。

情報漏洩のリスクを理解する

入力したデータがAIの学習に使われる可能性があることのリスクを理解し、利用するツールのセキュリティポリシーを確認することが重要です。

AI生成文章を“プロの文章”に昇華させる3つの編集術

AIによって生成された文章は、自然な文章のように見えるかもしれませんが完璧ではありません。ここでは、コンテンツのオリジナリティと品質を高めるための3つの具体的な編集・リライト術を紹介します。

1. 具体的なストーリーを追加する

AIは一般的な情報をもとに文章を生成しますが、そこに執筆者自身の体験談や具体的な事例を加えることで深みと説得力を持たせることができます。具体的なストーリーを盛り込めば、コンテンツの信頼性が増します。

また、専門知識や公的機関による分析・調査情報などを加えれば他の記事との差別化が図れるでしょう。

2. 感情表現を追加する

AIが苦手とするのが、読者の共感を呼ぶような感情的な表現や人間味のある言葉遣いです。

例えば「驚き」「感動」「共感」といった感情を直接的に表現したり、読者に語りかけるようなトーンに変えることで、文章の魅力が格段に向上します。

3. 独自の視点の追加

AIが生成した一般的な情報に対して、専門家として「しかし、こういう視点もある」といった独自の考察や意見を加えることで、文章に付加価値を高めやすくなります。読者は「この文章でしか得られない情報」に価値を感じるからです。

AI文章作成ツールに関するよくある質問

AI文章作成ツールに関するよくある質問をまとめました。

AI文章作成ツールとは?

ユーザーが入力したキーワードや指示(プロンプト)に基づき、AIが自動で文章を生成するツールのことです。インターネット上の膨大なデータを学習する「大規模言語モデル(LLM)」という技術が使われています。

詳しくは、「AI文章作成(生成)ツールとは?」をご覧ください。

AI文章作成ツールの無料ツールと有料ツールの違いは?

無料ツールは気軽に試せる反面、機能や利用回数に制限があることが一般的です。一方、有料ツールでは特定の用途(マーケティングやSEOなど)に特化した高度な機能や、利用回数の制限緩和、より高品質な文章生成などが期待できます。

詳しくは、「AI文章作成ツールのおすすめ10選」をご覧ください。

AIが生成した文章をそのまま公開しても問題ない?

そのまま公開することは推奨されません。AIは事実と異なる情報を生成する現象(ハルシネーション)があるため、必ずファクトチェックが必要です。コピーコンテンツになっていないかの確認や、ご自身の体験談・独自の視点を加えてオリジナリティを高める編集をすることで、より信頼性の高い文章に仕上がります。

詳しくは、「公開前にファクトチェックを行う」「著作権とプライバシーを考慮する」「AI生成文章を“プロの文章”に昇華させる3つの編集術」で解説しています。

AIに会社の機密情報などを入力しても良い?

オープンツールの場合は、原則として個人情報や企業の機密情報は入力しないでください。入力したデータがAIの学習に利用され、情報漏洩につながるリスクがあります。利用するツールのセキュリティポリシーを事前に確認し、社内で利用ルールを定めておくことが重要です。

AIツールと個人情報の取り扱いについては、記事内「著作権とプライバシーを考慮する」「情報漏洩のリスクを理解する」で解説しています。

まとめ

AI文章作成ツールは私たちの業務を効率化し、クリエイティブな活動をサポートしてくれる強力なパートナーです。無料ツールで気軽に試してみるもよし、有料ツールでより高度な作業を任せるもよし、それぞれのニーズに合わせて使い分けることが重要です。

ただし、AIが生成した文章は「完成品」ではなく「下書き」であることを常に意識しましょう。最終的にはご自身の手でファクトチェックを行い、独自の視点や感情を加えて編集することで、AIの力を最大限に活かした質の高い文章を生み出すことができます。

執筆者

Takehiro Miyagawa

編プロ、出版社、フリーペーパー制作会社などで雑誌編集の経験を経て、現在はコンテンツディレクターとして多様なプロジェクトで活躍中。特に芸能人やタレント・YouTuber・マイクロインフエンサー・経営者・医師などの有識者や専門家のキャスティングやインタビュー企画を得意としている。

LATEST

最新記事

TAGS

タグ