Interview

# 17

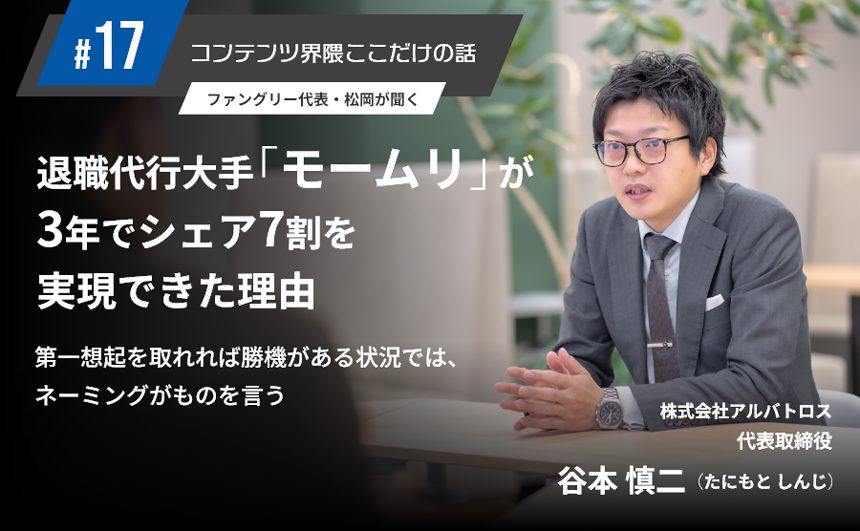

退職代行大手「モームリ」が3年でシェア7割を実現できた理由|第一想起を取れれば勝機がある状況では、ネーミングがものを言う

株式会社アルバトロス

代表取締役

谷本 慎二(たにもと・しんじ)

【編集部追記:2026年2月4日】

本記事の取材対象者である株式会社アルバトロスの代表取締役・谷本慎二氏が、2026年2月3日に弁護士法違反の疑いで逮捕されたとの報道がなされました。本記事は2025年3月10日に取材し、当時の内容をそのまま掲載しておりますが、現在の状況を鑑み、読者の皆様には慎重に情報をご判断いただきますようお願い申し上げます。

弊社としましては、今後の報道および捜査の進展を注視してまいります。

コンテンツプロデュースカンパニーを標榜する株式会社ファングリー代表の松岡でございます。

第17話となる今回は、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの代表・谷本慎二さんをゲストにお招きし、近年何かと話題になることが多い「退職代行サービス界隈」のマーケティング事情を掘り下げていきたいと思います。

ここ数年で依頼数が急増しているという退職代行。なぜサービスを提供しようと考えたのか、ゼロからのスタートでどのように顧客を獲得したのか。マーケティングの戦略から実行まで、詳しく伺いました。

株式会社アルバトロス

代表取締役

谷本 慎二(たにもと・しんじ)

1989年、岡山県生まれ。神戸学院大学を卒業し、接客サービス業を手掛ける東証一部上場企業へ入社。エリアマネージャー昇格後は首都圏を中心に新店舗の立ち上げ責任者を6店舗にわたり経験し、2021年に退社。翌年2月には株式会社アルバトロスを設立し、翌3月に退職代行サービス「モームリ」をローンチした。最高で1日約250件の退職代行依頼を受けるなど、サービスを急成長させている。

当時はどんな人がやっているサービスなのか、中の様子が見えなかった

──退職代行サービス、何かと話題ですね!谷本さんが事業として退職代行を手掛けるようになったきっかけは、何だったのでしょうか?

大学卒業後に新卒入社した接客サービス業の大手企業で、過酷な労働環境を経験したのが大きかったと思います。ありがたいことに私は評価されながら約10年にわたって働くことができたのですが、どんどん同僚がやめていくという現実も見てきました。

──なるほど、シンプルに退職者が多い職場に約10年いたわけですね。

そうですね、結局私も「何か自分で事業を立ち上げたい」という思いから2021年に退職するのですが、そんな折、前職の同僚が「退職代行サービスを使ったらしい」という噂を聞いたんです。

──何か事業を立ち上げたいと考えている最中に触れたのが、退職代行サービスだったと。

はい。その瞬間、「退職代行サービスの事業で勝負できるんじゃないか?」とひらめきました。そして同時に、屋号(事業ブランド)もいいなと思えるものが浮かびました。それが、現サービス名である「モームリ」です。

──ネーミングまで“降りてきた”のですね(笑)。

退職代行を使う人は、上司と話す気力もないくらい疲れています。人によっては、会社にいることさえつらいかもしれない。だったら、「モームリ(もう無理)」というネーミングはユーザーインサイトにぴったり合致するなと。新規事業は参入障壁が低いジャンルから始めたいと考えていたので、そこも良かったですね。

──退職から半年ほどの準備期間を経て、2022年2月に創業しています。つい最近ですね。

会社の設立は2022年2月で、サービスを開始したのが3月です。最初は1人で始めましたが、創業から3年が経ち、社員は30名以上、従業員全体では50名以上に増えました。幸い「モームリ」はサービス開始から右肩上がりの業績で、「大爆発」と表現してもいいような感じが続いています。

──1人の会社からスタートして、どのように顧客を獲得していったのでしょうか?

前職がサービス業だったので若年層との触れ合いが多く、SNSの人気は分かっていました。なので、最初はSNSに特化しました。それまでの退職代行業者って、SNSをちゃんと使っていなかったんですよ。だから、どんな人がやっているのか、どんなサービスなのか、「中の様子」が全然見えなかった。それゆえの怪しさみたいなものもあったと思います。

──退職代行というと、どこかアングラと言うか、ネガティブでセンシティブな印象があります。

その点を踏まえて私は社長として顔出しを徹底し、情報の透明性や信頼性を意識してマーケティング活動を行いました。

最初に取り組んだのがYouTubeで、2023年7月に公開した動画が26ヵ月で349万再生となっています。Xのみで情報発信していたときは月間依頼者数も200名ほどでしたが、YouTubeを始めてからは700名程度まで一気に増加しました。動画から伝わるリアリティが、退職代行とマッチしたのかもしれません。

──よく聞かれると思いますが、サービスとして非弁行為などの法的リスクや炎上リスクはどうクリアしているんでしょうか?

はい、そこは最初から分かっていたので、法的なリスクについてはたくさん調べました。弁護士と協議を重ね、懸念点を全部クリアにした状態で今はサービスを提供しています。退職代行がいろいろ言われているのは、新規参入だからというのもあるんじゃないでしょうか。

──退職代行業者は、企業から「敵」に見られるリスクもありそうです。

企業側とトラブルになった経験はほとんどありませんが、敵視されるというリスクはおっしゃる通りかと思います。なので、最近では法人向けのサービスも展開しています。当社には年間2万を超える退職者の情報が蓄積されているので、これを企業の離職率低下のために活用できないかと思って始めたのが、退職データを活用してコンサルティングを行う「MOMURI+(モームリプラス)」です。

──法人向けのサービスはニーズありそうですね。

他には、「お世話になった会社だから自分でちゃんと退職したい」という方向けに自分で退職を確定させるための支援を行う「セルフ退職ムリサポ!」、依頼者に代わってWeb上にある膨大な情報の中から必要な情報を収集し、調査報告書を作成する「検索代行モーシラン」などがあります。

──ネーミング戦略、こだわってますね(笑)。

「モームリ」という先行サービスのネームバリューを積極的に使おうという狙いがあります。やはり、認知のあるものに付随したサービスのほうが認知を取りやすいですから。「モームリ」「ムリサポ」「モーシラン」は、言葉の軽さがいいんですよ。若いターゲット層にめちゃくちゃ合うし、SNSウケも良いと思います。

──ネーミングがセリフだと、すごくエモーショナルでサービスのコンセプトにフィットしますね。ネーミング戦略は全部谷本さんが手掛けているのですか?

はい。「モームリ」に関しては完全にひらめきですが、私はそもそもネーミングから入ることが多いかもしれません。逆になんとなくサービスイメージがあったとしても、面白い名前が思い浮かばなかったらやらないこともあります。

創業時、退職代行は突出した業者が不在で、そこに出て行けば業界トップになれる、第一想起を取れれば勝機があると考えました。こういう状況では、ネーミングがものを言うんです。「恥ずかしくないのか」などの批判や意見をいただいたこともありますが、目立った者勝ちというのが正直なところですね。

──私も職業柄、ネーミング大好きなのでとても共感します!

楽しく受け取ってもらえるマーケティング戦略を企画していきたい

──御社のマーケティング戦略はやはりSNSが軸ですか?

そうですね、今はSNS戦略を積極的に展開しています。運用しているのはYouTube、X、TikTok、Instagramです。運用は若いスタッフに任せていますが、内容が法に抵触していないか、関係者を悪者のように表現していないか、といった点にリスクがあるため最後は必ず私がチェックするようにしています。

──ユーザーの流入経路として強いのは、先ほどもお話に出たYouTubeでしょうか?

YouTubeは非常に強いです。ただ、発信の影響力という面では思想を共有しやすいXがマッチしています。TikTokは、最初のきっかけを作る点では優れていると思います。ただ、これはTikTokに限りませんが、別々のSNSをまたいでの連携は難しいので、別々の媒体としての役割を意識しています。

──書籍はどうでしょうか?

はい。『退職代行業者が今すぐ伝えたい!Z世代が辞めたい会社』という本を2024年7月に出しました。書籍を出すメリットは、講演会に呼ばれやすくなることです。講演会を行っていると、世間的に認められるようになるんですよ。今年の4月と5月にも、辞める会社の見極めポイントや、今の仕事を続けるべきかどうかに焦点を当てた書籍が出る予定です。

──マーケティング戦略でいうと、「アドトラック(広告トラック)」の印象が強いですね。というのも、このあたり(渋谷・道玄坂上の交差点付近)はアドトラック天国なので(笑)。

そうでしたか(笑)。曜日別に、渋谷ルートと新宿ルートでアドトラックを走らせていました。こちらもSNSで拡散してくれた方が多く、各方面で話題になりましたね。

──音楽が印象的ですよね。

アドトラックの運用は、「テーマソングがあったほうが認知してもらいやすい」というところから考えた施策でした。テーマソングはできるだけ明るい曲にしたくて、完成したのがあれです。良いイメージを持たれないかもしれない点は理解していますが、もともとそんなにイメージのいい業界ではないですし(笑)、SNSを見る限りあのアドトラックの存在を明るく受け取ってくれている方もいるので良いのかなと。

──耳に残る「音のマーケティング」は感情に直接訴える効果があるので、御社のサービスにぴったりですね。

施策はいったん終了しましたが、次は「ムリサポ」のアドトラックも走らせたいなと考えています。「『モームリ』を使ってね」というアドトラックと、「『ムリサポ』があるからもう『モームリ』なんていらないよ」というアドトラックが渋谷・新宿の街中ですれ違ったら、面白くないですか?そんな感じで、楽しく受け取ってもらえる施策を企画できたらと思っています。

──PRのリリースも積極的に展開されていますが、業績面・数字面で出せる情報はありますか?

直近だと、2025年1月には2,200件の依頼がありました。単価は2万円くらいです。その他の転職支援サービスも「モームリ」に付随して活用されることが多いので、売上はそれに比例して伸びていきます。それだけで割とインパクトのある数字になりますね。

──時期的なトレンドはあるのでしょうか?

長期休暇明けは、依頼数が伸びる傾向にあります。その一方で、会社が営業していない長期休暇中は伸びません。よく伸びるのは新卒社員が入社する4月です。SNSなどで話題になっているように、数日で辞めるケースも結構あって。入社前に期待を膨らませていた人が入社後にギャップを感じ、がっかりしてしまうんでしょうね。「正社員のはずが契約社員だった」など、雇用契約の内容が違うといったトラブルもざらにあります。

──じゃあ、まさに今は書き入れ時ですね!

はい、まさに。「モームリ」への依頼は、申し込みフォームから簡単にできるようになっています。依頼は公式LINE経由が9割くらいでしょうか。精神的にしんどいときはできるだけ人と接したくないはずなので、そこは極力ハードルを下げるようにしています。

──競合や明確なベンチマーク先はあるんでしょうか?

退職代行で7割程度のシェアを獲得していることもあり、今のところ強い競合は見ていません。ある意味での競合である転職系コンサル会社では、現状20~30社のエージェントから提携のご相談をいただいています。

ホワイトな企業が増えても事業としてはマイナスにならない

──ちなみに、御社のスタッフは働いていてしんどくないのでしょうか?

YouTubeで内情を見てから応募してくれているので、ギャップは少ないと思います。いろんな部署があるので、異動などの際に大変だと思うことはあるでしょう。でもそれは他の会社でも同じですし、退職代行の対応が大変ということではないかなと。特に若いスタッフは社会貢献意欲が高く、依頼者の方から感謝されたりする中で「自分たちは良いことをしている」と思えることもあります。

それと、もともと「モームリ」の顧客で、今アルバトロスで働いているというスタッフも何人かいます。前職でブラックな環境を経験している子は強いですし、新しい職場でのモチベーションも高いんですよ。

──退職代行の利用者が社員になっているというのは面白いですね。社員はコールオペレーションが多そうですが、マネジメントはどんな感じでやっているんですか?

私の前職では、多いときには350人の部下がいました。“苦労自慢”ではないですが、人の2~3倍は働いていた自信がありますね(笑)。その中で、「この会社の逆をやれば良い会社になるんじゃないか?」と思うようになりました。

当時の「良くない施策」に関する情報はたくさん持っているので、今はそれを反面教師として逆を行くようにしています。例えば「みんながやりたいようにする」とか、「役職者全員に裁量があってそれを人事がとりまとめてくれる体制にする」とか。

──なるほど。でもそれって、利益が出て伸びている会社だからできるという部分も大きいのでは?

おっしゃる通りです。サービスが好調に売れているからそういった体制として還元できるわけで、業績が振るわなければその方法は選択できません。それは社員にも伝えています。だから、業績を上げるためにスタッフのやる気が出る環境を作りたいなと思っています。

──今はガンガン採用している時期ですよね。育成などに手が回らなくなりそうですが、どうなんでしょうか?

年間20~30人の新しい人材が入ってくるので、全体のスキルレベルは下がってしまいがちです。なので70問くらいのスキルテストを毎月実施し、得点が高かった人にはインセンティブ(ボーナス)を出すという仕組みを設けました。新入社員にはハンデを付けるなど、全員が等しく競い合えるような調整を加えて。取り組みにゲーム性を持たせることで、課題に対して主体的に向き合ってくれるようになっていくんです。

──なるほど。若手の多い、伸びている会社ならではの育成の仕組みですね。コールセンター業務に近いとなると、社員は女性が多いですか?

そうですね。求人はほとんどが20代で、8割は女性です。会社の規模が急拡大しているので経営層を強化したいのですが、それでいうと今はマッチしていません。当社に限らず、3~4年で大きく伸びたベンチャーはどこも「ネクスト経営層がいない」という課題にぶち当たるみたいです。

──そこですよね。今後の展開、体制についてはどうお考えですか?

この先は、セルフプロデュースをどうするかで悩んでいます。会社を大きくする上では経営者のセルフプロデュースが一番手っ取り早いのですが、自分が前に出て行くのはあまりやりたくないんですよね(笑)。「第二の谷本」を作るための知識は教えられますが、スピーキングのスキルを上げるのは難しいという課題もあります。

中期的なビジョンとして、上場企業を目指すというのは想定としてあります。状況によっては、一部事業を切り離して上場する選択もあるかもしれません。5年あればトレンドや退職代行に対する見方も変わるはずなので。

──海外展開などは考えていますか?

これまでに20ヶ国ぐらいの媒体から取材を受けたことがあるのですが、「なぜ日本では自分で退職したいと言わないのか」と一様に驚かれました。ただ、韓国には「モームリ」に似たようなサービスがあるらしいです。韓国では軍隊のように上下関係が厳しい会社も多いと聞きました。

──「モームリ」のビジネスモデル的に、ホワイトな企業が増えるのはマイナスな気もします。

退職に至る原因はおおまかに「2(会社が悪い):6(すれ違い):2(依頼者が悪い)」だと思っていて、今後ホワイト化が進んで「会社が悪い」の2割が減っても6割の「すれ違い」の部分が増えていくと考えています。この6割の部分が増えていくならコンサルタントの介在価値はなくならないので、企業のホワイト化はマイナスにはならないかなと思っています。

──トレンドをつかむ感覚、さまざまなリスクへの配慮、ネーミングやSNSに関する戦略などのお話を聞いて、なぜ「シェア7割」に至ることができたのかを理解できました。次なるマーケ施策も楽しみにしています。本日はありがとうございました!

LATEST

最新記事

TAGS

タグ