キラーコンテンツとは?種類や売上を最大化する作り方・活用法を徹底解説

Webサイトを運営する中で、「コンテンツはあるのに成果につながらない」と感じていませんか?そんなときに注目したいのが、コンバージョン率を大きく高める「キラーコンテンツ」の存在です。

本記事では、「キラーコンテンツとは何か?」という基本から、具体的な作り方、成果を引き出す活用法、成功事例までを網羅的に解説。BtoB・BtoCを問わず、顧客の心を動かすコンテンツを作りたいWeb担当者・マーケティング担当者の方に向けて、実践的なノウハウをお届けします。

この記事を読むことで、貴社のWebサイトに訪れたユーザーを確実に顧客へと変えるためのコンテンツ設計力が身につきます。

\問い合わせにつなげる事例取材記事制作のポイント/

Table of Contents

キラーコンテンツとは

キラーコンテンツとは、直訳すると「非常に魅力的なコンテンツ」や「決定打となるコンテンツ」という意味を持ちます。

Webマーケティングにおけるキラーコンテンツの役割は、ユーザーの比較・検討段階において強く背中を押し、「問い合わせ」「資料請求」「購入」など、具体的なアクション(コンバージョン)を促します。単にアクセスを集める記事やSNS投稿とは異なり、ユーザーの意思決定に直結する「切り札」のような存在です。

キラーコンテンツの語源と背景

「キラー」という言葉は、もともとスラングで「圧倒的な」「すごい」といった意味があります。

例えば「キラーアプリケーション(特定のハードウェアの普及を牽引するほどの魅力的なソフトウェア)」のように、特定の分野で絶大な影響力を持つものに対して使われてきました。

このような背景から転じて、マーケティング分野でも「他と差をつけ、顧客の心をつかむ決定的なコンテンツ」を指して「キラーコンテンツ」という言葉が広く使われるようになりました。

キラーコンテンツとSEOコンテンツ・LPの違い

キラーコンテンツは、SEOコンテンツやLP(ランディングページ)と混同されることがありますが、それぞれの目的や果たす役割は大きく異なります。

| 種類 | 主な目的 | ターゲット | 特徴 |

|---|---|---|---|

| キラーコンテンツ | ・CV(コンバージョン)獲得 ・顧客の最終意思決定の後押し | ・比較検討層 ・潜在層 | 事例取材コンテンツ(導入事例やお客様の声)、詳細なサービス資料など、深く信頼性のある情報で判断を後押しする |

| SEOコンテンツ | ・自然検索からの流入獲得 ・認知拡大 | ・潜在層 ・情報収集層 | ユーザーの悩みや疑問に応える網羅的な情報を提供し、検索経由での接点を生む |

| LP | CV獲得 | 広告で集客した顕在層 | 課題解決やベネフィットを端的に訴求し、短時間での決断を促す |

SEOコンテンツがWebサイトへの「入口」を広げる役割だとすれば、キラーコンテンツは来訪したユーザーをコンバージョンへ導く「決定打」となる存在です。それぞれ単体でも重要ですが、連携してはじめてマーケティング効果を最大化できます。

また、キラーコンテンツとLPは同じくコンバージョン獲得を目的としていますが、顧客へのアプローチ方法が異なります。LPは広告で惹きつけたユーザーに対し、ベネフィットを強く訴求して短時間での決断を迫る「セールスマン」のような役割だとすれば、キラーコンテンツは詳細なデータや導入事例といった客観的な情報を用いて、じっくりと顧客の疑問や不安を解消する「信頼できるアドバイザー」のような存在です。

このように、キラーコンテンツとLP、SEOコンテンツは目的も役割も異なるため、どれかひとつではなく、すべてをバランスよく運用することが理想です。

具体的には、SEOコンテンツで「集客」の土台、キラーコンテンツで「顧客の育成」、そしてLPで「コンバージョンの刈り取り」という役割分担を意識しましょう。まずSEOコンテンツでWebサイトへの入り口を広げ、次にキラーコンテンツで訪問者の製品・サービスへの理解と信頼を深めます。最終的に購買意欲が高まったユーザーをLPへ誘導し、確実な成果へとつなげるといった一連の流れを構築することが、バランスの取れた効率的なWeb戦略と言えます。

LPの作り方については、別記事「BtoBのLPの作り方!BtoCとの違いや構成例、制作ポイントを網羅的に解説」をご覧ください。

問い合わせ獲得にこだわるBtoB向けLP制作のポイントは、以下の資料で解説中。ぜひダウンロードしてご確認ください。

キラーコンテンツのコンテンツマーケティングにおける役割

キラーコンテンツは、なぜ現代のコンテンツマーケティングに欠かせないのでしょうか。その重要性とWebマーケティング全体における役割を解説します。

キラーコンテンツの重要性

現代の顧客は、商品やサービスの購入を決定する前にWebサイトやSNSで情報を収集するのが当たり前になっています。BtoBの場合は複数のサービスを比較検討し、BtoCでは口コミやレビューを細かくチェックするのが一般的です。

このような購買行動において、企業側からの一方的なアピールだけでは響きにくいのが現状となります。そこで重要になるのが、顧客が「本当に知りたい」と思っている情報を信頼できる形で届けるキラーコンテンツです。

質の高いキラーコンテンツには、顧客の不安や疑問を解消し、自社サービスが最適な選択肢であると納得してもらう力があります。これによって競合他社と差別化でき、価格だけを基準にした競争に巻き込まれずに選ばれる存在へとつながっていきます。

Webマーケティングにおける役割

キラーコンテンツは、カスタマージャーニーの「比較・検討」段階にいる見込み顧客に対してとくに効果を発揮します。

| フェーズ | 顧客との接点の作り方 |

|---|---|

| 認知・興味関心 | SEOコンテンツやSNS投稿を通じて自社製品・サービスを知ってもらう |

| 比較・検討 | キラーコンテンツを活用して自社製品・サービスの強みを具体的に伝え、信頼を獲得し、見込み顧客の熱量を一気に高める |

| 導入(購入・申込) | キラーコンテンツによって高まった購買意欲を、CTA(行動喚起)ボタンなどを通じて、実際のコンバージョンへとつなげる |

さらに、キラーコンテンツは営業活動の効率化にも大きく役立ちます。例えば商談の前に顧客に導入事例や詳細な解説記事を顧客に読んでもらえば、サービスの価値がより伝わりやすくなります。結果として、商談化率や受注率の向上も期待できるでしょう。

このようにキラーコンテンツは、マーケティング部門と営業部門をつなぐ“橋渡し役”としても非常に心強い存在です。

カスタマージャーニーについては、別記事「カスタマージャーニーマップとは?すぐ実践できる作り方や活用法を解説【テンプレート付き】」をご覧ください。

キラーコンテンツの具体的な種類【業界別】

キラーコンテンツにはさまざまな種類があり、業界やターゲット顧客によって最適な形式は異なります。ここでは、BtoB・BtoCそれぞれの目的に合ったキラーコンテンツの種類と具体的な事例を紹介します。

BtoB向けキラーコンテンツの例

法人顧客をターゲットとするBtoBマーケティングでは、論理性・再現性・信頼性が重要視されます。顧客は感情よりも、数値や実績に基づいた根拠ある情報を求める傾向が強いため、それに応えるコンテンツ設計が求められます。

| コンテンツの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 事例取材記事(導入事例・お客様の声) | 顧客が抱えていた課題や導入の決め手、導入後の具体的な成果(コスト削減額、売上向上率など)をストーリー仕立てで紹介。自社の状況と重ね合わせられ、導入後の成功イメージを具体的に描きやすい |

| ホワイトペーパー・調査レポート | 業界の動向や市場調査データ、専門的なノウハウなどをまとめた資料。独自のデータや深い洞察を提供することで、専門家としての権威性を示し、リード獲得につなげる |

| サービス紹介資料・料金表 | 機能やスペックだけでなく、「どのような課題を解決できるのか」という視点で作成された詳細な資料。料金体系が明確な料金表も、検討段階の顧客にとっては欠かせない |

| ウェビナー(録画配信) | 専門的なテーマで情報提供でき、ナーチャリング段階での強力なキラーコンテンツ。録画配信にしてオンデマンドで活用できるようにすれば、資産としての価値が長期的に続く |

| 製品デモ動画 | 実際の製品やソフトウェアの操作画面を見せながら、使い方やメリットを視覚的に伝えられる。テキストだけでは伝わりにくいサービスの魅力も、直感的に理解しやすい |

| 専門家・有識者インタビュー | 第三者である専門家の視点からサービスの価値を語ってもらうことで、客観性と信頼性の向上に直結する |

BtoBのコンテンツマーケティングに有効なコンテンツ戦略については以下の記事もご覧ください。

BtoBマーケティングのキラーコンテンツなら「事例取材コンテンツ」が有効

前項ではBtoBマーケティングにおけるキラーコンテンツの種類を紹介しましたが、その中でも「事例取材コンテンツ」がとくに有効です。

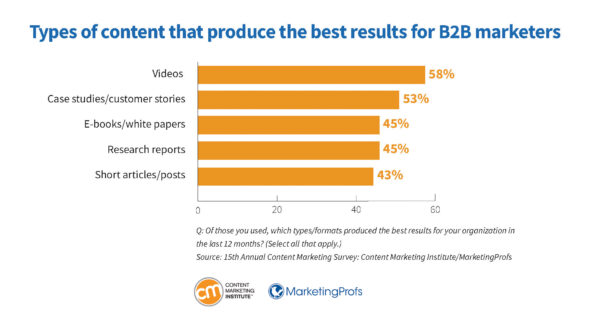

アメリカでコンテンツマーケティングに関する情報発信などを行う団体「Comtent Marketing Institute(CMI)」の調査によると、動画と並び「事例/顧客ストーリー」がBtoBマーケティングにおいては効果的なコンテンツ(キラーコンテンツ)であるという結果が出ています。

出典:CMI「B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends: Outlook for 2025 [Research]」

事例/顧客ストーリーは本記事でいう「事例取材コンテンツ」であり、BtoBマーケティングにおけるキラーコンテンツのひとつです。

BtoBビジネスにおけるユーザーの最終目的は、商品やサービスの導入です。そのため「ユーザーがこの商品・サービスを利用する目的やメリット」など、ユーザー目線のコンテンツ作りが重要です。

商品やサービスを実際に利用しているお客様の声を掲載する事例取材コンテンツは、読者がその内容を「自分ごと」として捉えやすいという特徴があります。そのため、商品・サービスを導入した後のメリットが想像しやすくなるのです。

また、事例取材コンテンツは自社の実績を伝えるための強力な営業ツールにもなります。営業パーソンが商談の都度見込み客を口説くよりも、事例コンテンツを見てもらうほうが営業活動全体で見れば効率的と言えるでしょう。

問い合わせにつながる事例取材記事の作り方のポイントについては、以下の資料にまとめています。無料でダウンロードできるので、ぜひ参考にしてみてください!

取材のコツは、別記事「インタビューのコツを目的別に紹介!公開までの手順とポイント」で解説しています。

BtoC向けキラーコンテンツの例

一般消費者をターゲットとするBtoCマーケティングでは、「共感」「安心感」「使いやすさ」が重視されます。感情に訴えるコンテンツや、購入後の不安を払拭する情報提供が効果を発揮します。

| コンテンツの種類 | 特徴 |

|---|---|

| お客様レビュー・口コミ | 購入者のリアルな声は、他のどんなマーケティング手法よりも信頼されやすい。高評価だけでなく、低評価のレビューにも丁寧に対応することで企業姿勢が伝わり、ブランドロイヤルティも向上する |

| 専門家による商品比較・ランキング | 美容家がコスメを比較する記事や、プロ料理家によるキッチン家電のランキングは、ユーザーの「失敗したくない」という心理に刺さるコンテンツとなる |

| 詳細な使い方ガイド・チュートリアル動画 | 商品の使い方や使ったあとの効果を分かりやすく示すコンテンツは、「自分にもできそう」という気持ちを高める |

| 診断コンテンツ | いくつかの質問に答えることで、ユーザーに最適な商品やサービスを提案するインタラクティブコンテンツ。「自分にぴったりのものが分かる」という体験自体が、顧客エンゲージメントを高める |

| 開発秘話・ブランドストーリー | 商品やサービスが生まれるまでの背景や、作り手の想いを伝えやすい。機能的価値だけでなく、情緒的な価値に共感してもらうことで、ブランドのファンを育成できる |

こうしたユーザーの心を掴むキラーコンテンツを制作するには、ターゲット心理の深い理解や、質の高いクリエイティブ制作が欠かせません。自社だけで制作リソースを確保するのが難しければ、実績のある専門会社に相談するのもひとつの近道です。

Oooh株式会社が運営するOooh Magazineの記事「旅行・地域ビジネスを支えるマーケティング会社まとめ【インバウンド集客にも】」では、株式会社ファングリーもおすすめの支援会社として紹介されています。パートナー選びに迷われている方は、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。

キラーコンテンツの作成プロセス

キラーコンテンツは思いつきで作るのではなく、ペルソナ設計から差別化戦略まで明確なプロセスに沿って制作する必要があります。ここでは、効果的なキラーコンテンツ作成の4ステップを解説します。

1. ペルソナとカスタマージャーニーの設計

キラーコンテンツを作成する第一歩は、「誰に、何を伝えたいのか」を明確にすることです。「誰に」という部分は詳細なターゲット像として「ペルソナ」の設計、「何を伝えたいのか」という部分はカスタマージャーニーの設計によってユーザーの行動や感情を可視化しましょう。

それぞれ、具体的に以下のような項目を設計していきます。

| ペルソナ設計 | ・氏名 ・年齢 ・職業(役職・業種) ・抱えている課題 ・意思決定プロセス ・情報収集の手段など |

| カスタマージャーニー設計 | 各フェーズにおける以下項目 ・行動 ・思考 ・感情 ・タッチポイント ・抱えている課題 ・施策例 |

ペルソナ設計においては、とくにBtoC商材の場合は家族構成や趣味なども落とし込めると、より詳細なユーザーインサイトを分析しやすくなります。

以上の設計により、ペルソナが「どのような情報を」「どのような形で」求めているのかが明らかになり、コンテンツの方向性が定まるのです。

2. 競合分析

次に、競合他社のキラーコンテンツを徹底的に分析します。

具体的には、競合サイトの事例取材コンテンツやホワイトペーパー、サービス紹介ページなどを読み込み、訴求ポイントやコンテンツの切り口を把握します。その上で「自社だからこそ提供できる独自の価値は何か?」を考え、差別化ポイントを明確にしましょう。

例えば「競合は抽象的な効果しか示していないが、自社はROIを具体的な数値で提示できる」といった点は、強力な差別化要素になります。

3. コンテンツ企画・構成の設計

差別化ポイントを軸に、コンテンツの構成とストーリーを設計します。

| 設計項目 | 設計のポイント |

|---|---|

| テーマ選定 | ペルソナの課題解決に直結し、自社の強みを最も効果的に伝えられるテーマを選ぶ |

| 構成案作成 | 読者の思考の流れに沿って、情報をどのような順番で提示するかを設計する |

| ファーストビュー設計 | 結論を冒頭に提示し、ユーザーの興味を最初に引き付ける構成が効果的 |

構成案作成において、とくに事例取材コンテンツの場合は「課題 → 解決策 → 成果」というストーリーテリングのフレームワークを用いると、読者の共感と理解を深められます。

構成案の作り方については、別記事「記事構成の作り方!SEOに効果的で読みやすい記事作成のポイント」をご覧ください。

4. 実際のコンテンツ制作

企画と構成が固まったら、いよいよ制作に入ります。以下の流れで制作を進めましょう。

| 1. ライティング | 専門用語を多用せず、ペルソナが理解しやすい言葉の使用を意識する。実績データや顧客の声を加えることで、信頼性や説得力を高められる |

| 2. 図解・写真・グラフ・動画の追加 | 視覚的にも分かりやすい構成を意識するため、適宜図解や写真、グラフ、動画などを追加する |

| 3. ファクトチェックと監修 | 情報の正確性を担保するため、コンテンツ公開前にファクトチェックを講じる。必要に応じて社内外の専門家による監修を受け、情報の正確性と権威性を担保する |

キラーコンテンツの効果を最大化する活用方法

ただWebサイトに掲載するだけでは、キラーコンテンツの効果を十分に発揮できません。ターゲットとなるユーザーに確実に届け、次のアクションにつなげるためには戦略的に活用する必要があります。

ここでは、キラーコンテンツを最大限に活かすための具体的な活用方法を紹介します。

CTA(行動喚起)を効果的に設置する

キラーコンテンツを読んだユーザーの温度感が高まったタイミングを逃さず、次のアクションへとつなげる設計が重要です。

例えば、記事の末尾や本文の途中に「関連資料のダウンロード」「無料相談はこちら」「サービス詳細を見る」といったCTAボタンを分かりやすく設置しましょう。スムーズな導線設計により、コンバージョン率の向上が期待できます。

リターゲティング広告で再訪を促す

キラーコンテンツを閲覧したユーザーは、すでに自社サービスや製品への関心が非常に高い見込み顧客です。

こうしたユーザーに対しては、リターゲティング広告(一度サイトを訪れたユーザーを追いかけて表示する広告)を活用してアプローチを継続することが効果的です。ユーザーが離脱した後も広告で接点を持つことで、再訪を促し、コンバージョンのチャンスを逃しません。

メールを活用したリードナーチャリング

ホワイトペーパーのダウンロード資料請求を通じて獲得したリードには、顧客の関心に合わせたキラーコンテンツをメールで配信しましょう。

例えば特定の課題に関するホワイトペーパーをダウンロードした人には、その課題を解決した導入事例を送るといった活用が効果的です。段階的に興味を深めることで、サービスへの理解や検討度合いが高まります。

SNSでの二次活用も有効

作成したキラーコンテンツは、SNSを活用してさらに広めましょう。内容を要約した投稿や、導入事例のハイライトをインフォグラフィックや短尺動画にまとめれば、視認性と拡散力が高まります。SNS上での話題化を狙うことで、新たな潜在顧客との接点を生み出しやすくなります。

キラーコンテンツの効果測定と改善のポイント

キラーコンテンツは「作って終わり」ではありません。効果を定期的に測定し、データに基づいて改善を重ねていくことが成果を最大化する鍵となります。

KPIを設定し、定期的に効果を追跡する

まず、そのキラーコンテンツで何を達成したいのかを明確にし、以下のようなKPI(重要業績評価指標)を設定します。

- コンテンツ経由のCV数

- CVR(コンバージョン率)

- 商談化率

- 受注金額など

これらの指標をGoogleアナリティクスなどの分析ツールで定期的に観測し、目標に対する達成度を把握することが重要です。

CVユーザーの動線を分析する

コンバージョンに至ったユーザーがどのページを経由していたのかを分析することで、「勝ちパターン」となるキラーコンテンツや導線が見えてきます。

一方で、よく読まれているにもかかわらずCVにつながっていないコンテンツは、改善の余地があります。CTAの位置を変更したりCTAの設置数を増やしたりすることで、CV数を獲得しやすくなるでしょう。

データ分析によって改善点を特定する

ヒートマップツールなどを使えば、ユーザーがページのどこを熟読し、どこで離脱しているかを可視化できます。

離脱率が高い場合は、「導入文がユーザーに刺さらない」「コンテンツの内容が分かりにくい・冗長である」「ページの表示速度が遅い」といった原因が考えられます。CTAがクリックされない場合は、ボタンのデザインや文言、設置場所が適切でないといった要因が挙げられるでしょう。

このようなデータ分析に基づいてA/Bテストなどを実施しながら、コンテンツの構成やCTAの最適化を続けていくことで、キラーコンテンツの効果を持続的に高められます。

生成AIを活用してキラーコンテンツを作るメリット

生成AIの急速な進化によって簡単にコンテンツを作れるようになったという意味では、キラーコンテンツをはじめとしたコンテンツの戦略設計にも大きな影響を与えています。ですが、生成AIの発展を脅威と捉えるのではなく、パートナーとして上手く活用することで、コンテンツの質と制作効率を高められるでしょう。

ここでは、生成AIを活用してキラーコンテンツを作るメリットを紹介します。

ペルソナ設計とニーズ分析を高度化できる

生成AIは膨大な顧客データやWeb上の行動履歴を分析し、人間では気づきにくいインサイトを導き出すことが可能です。

より精緻なペルソナ像を描き、ターゲットに突き刺さるコンテンツ制作を実現できます。

コンテンツ生成を効率化できる

生成AIを使えば、構成案やドラフトを瞬時に作り出すことができます。これによってコンテンツ制作にかかる作業負担が大幅に減り、より創造的な作業(独自の視点や表現のブラッシュアップなど)に時間を使えるようになります。

ただし、生成AIが出力した文章は必ずファクトチェックを行い、ブランドトーンに合わせて調整することが不可欠です。

また、AI時代においても顧客の共感を呼ぶ「ストーリー」や、独自の体験から得られる「一次情報」、そして企業の「熱意」といった人間ならではの価値は決して失われません。生成AIを活用して制作や分析の効率を高めながら付加価値をいかにコンテンツに込められるかが、今後のキラーコンテンツ戦略の鍵となるでしょう。

キラーコンテンツに関するよくある質問

キラーコンテンツに関するよくある質問をまとめました。

キラーコンテンツとはどういう意味?

キラーコンテンツとは、単にアクセスを集めるためのコンテンツではなく、ユーザーの購入や申し込みといった意思決定を後押しする「決め手」となるコンテンツのことです。顧客のニーズに深く刺さることで、サービスや商品に対する理解・共感を促し、高い効果を発揮します。

詳細は、記事内の「キラーコンテンツとは」をご覧ください。

キラーコンテンツとSEOコンテンツはどちらを優先すべき?

どちらも重要で、役割に応じて使い分けることが効果的です。まずはSEOコンテンツで検索流入の土台を作り、その上でキラーコンテンツによってユーザーの心を動かし、コンバージョン(CV)につなげるのが理想的な流れです。

それぞれの違いや使い分けについては、記事内の「キラーコンテンツとSEOコンテンツ・LPの違い」で解説しています。

キラーコンテンツの効果が出ない場合はどうすれば良い?

まずはアクセス状況を確認しましょう。アクセスが少ない場合は、SEO対策や内部リンクの見直の見直し、SNS・広告によるコンテンツへの導線を確保する必要があります。

一方、アクセスはあるのにコンバージョンにつながらない場合は、コンテンツ内容や導線(CTA)に課題がある可能性があります。

本記事の「キラーコンテンツの効果測定と改善のポイント」を参考に、ヒートマップ分析やA/Bテストを行い、改善点を特定して修正を繰り返しましょう。

まとめ

情報があふれる現代において、キラーコンテンツはユーザーに対して「この商品・サービスが自分に最適だ」と納得させ、行動を促す強力なコンテンツです。ただ魅力的なだけでなく、「顧客の課題を的確に捉え、信頼性できる情報で解決策を提示し、具体的な成果につなげる」という一連の役割を担っています。

効果的なキラーコンテンツを制作するには、ペルソナ設計や競合分析、検証・改善のサイクルを地道に重ねることが大切です。今回紹介したステップを参考に、貴社ならではのキラーコンテンツ制作にぜひ取り組んでみてください。

執筆者

コンテンツディレクター/ライター

Miho Shimmori

2023年ファングリーに入社。以前はWebマーケティング会社で約2年半コンテンツマーケティングに携わり、不動産投資メディアの編集長を務める。SEOライティングが得意。ほかにも士業関連や政治など複数メディア運営の経験あり。Z世代の端くれ。趣味はサウナと競馬と街歩き。

LATEST

最新記事

TAGS

タグ